追悼:鬼海弘雄

|

2020年10月19日、鬼海弘雄さんが亡くなりました。享年75歳でした。 |

photography 僕が鬼海弘雄になれなかったわけ |

|

|

|

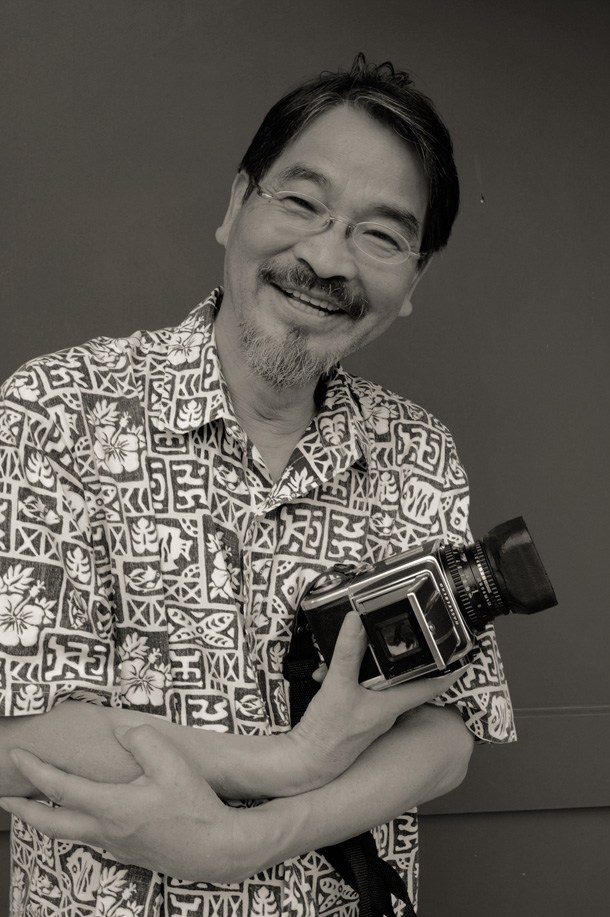

都心の病院の面会室は眩しいほどの陽射しが差し込んで、あっちのテーブルではパジャマの男たちが小声で密談しているし、隣ではものすごいハーネスに頭を固定されて微動だもしないおばあさんを、家族たちが取り囲んで楽しげにおしゃべりしてる。『PERSONA 最終章 2005―2018』を出してすぐ入院した鬼海弘雄さんは、パジャマ姿がむしろ自宅の起きぬけのよう。元気よく話す姿を見ていると、この面会室がやけにシュールな空間に思えてきた。ちなみに鬼海さんは十連休の終わりに無事退院されたので、ファンのみなさまはご安心されたし。 |

|

|

|

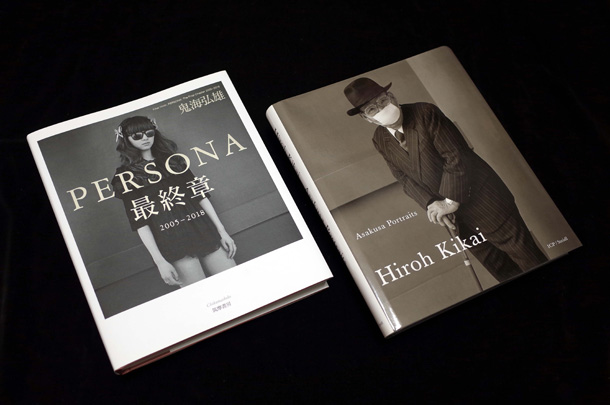

2003年に出た『PERSONA』(草思社刊、2005年に普及版)、ドイツのシュタイデルからの『Asakusa Portraits』(2008年)に続く、大判の浅草シリーズ。タイトルにあるとおりペルソナ1以降に撮影された浅草のポートレイトを収めた、そして「最終章」――つまりこれで浅草はひとまずおしまい、という記念碑的な作品集である。本体価格1万円と値段も堂々たるものだが、手に取って美しい印刷を見ていただけたら、それがけっして無謀な値付けでないことがわかるはず。鬼海さんの数ある写真集の中でもペルソナ・シリーズは特に印刷に凝ったというか、緻密な作業の上に成り立っている。15年間のあいだの印刷技術の進歩や、各出版社の取り組みのありようで3冊に生まれる微妙な差異も、ファンなら見比べてみたいところだろう。 |

|

|

|

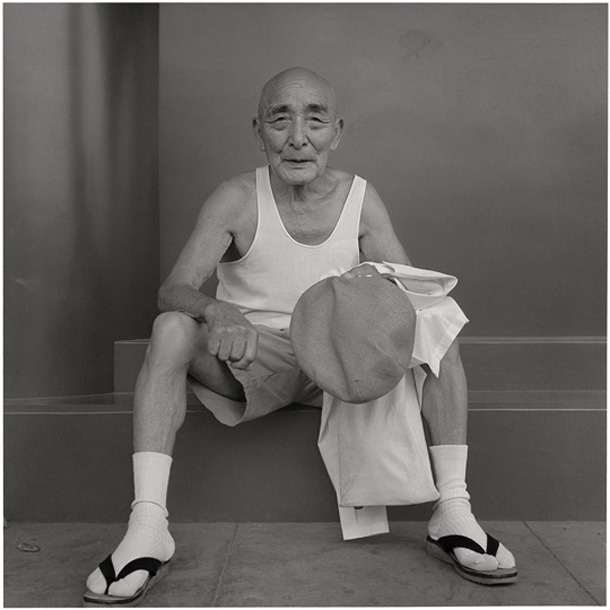

長い活動歴のなかで鬼海さんは「浅草のひとびと」「東京の風景」、それに放浪を繰り返したインドやトルコのスナップ、この3種類をモノクロで丁寧に撮影することしかほとんどやってこなかった。なかでも浅草(というより浅草寺境内)で出会ったひとに、お寺のシンプルな壁の前に立ってもらうシリーズは、デビュー作の『王たちの肖像:浅草寺境内』(矢立出版、1987年)以来、もう30年以上も続けてきたことになる。鬼海さんの作品でもっともよく知られているのも、この浅草シリーズだろう。 |

|

|

|

愛用のハッセルブラッドを抱えて一日中浅草寺の境内にいても、撮るのはひとりか、せいぜいふたり。それは「特選のイイ顔」を吟味しているのではなくて、行き交うひとたちの中に、なにか別のものを探しているからだ。「ひとりひとりを撮ってるんじゃなくて、人間を撮ってるんだよ」と教えてくれたことがあったが、これまで数千どころか数万人の行き交うひとびとを目にしながら、そこで数百人の浅草ポートレイトを撮りながら、鬼海さんはその根っこにあるひとつの「人間」というカタマリを見ていたのだった。 |

|

|

|

浅草の千の眼:鬼海弘雄のポートレイト |

|

鬼海弘雄は浅草のオフィシャル・フォトグラファーだ。渡辺克己が新宿のオフィシャル・フォトグラファーであったように。 |

|

|

|

終戦の年に山形県寒河江市に生まれた鬼海弘雄。蕎麦と温泉で名高い、のどかな農村地帯に育ち、高校卒業後は山形県職員になるが、1年で辞職。東京に出て、職工、運転手、マグロ漁船乗組員など転々と職を変えながら写真の道を目指し、1987(昭和62)年に初写真集『王たちの肖像:浅草寺境内』を出版する。 |

|

|

|

――写真を始められたのも、そのころですよね。 |

|

|

|

1972(昭和47)年にマグロ船に乗って、翌年に現像所に入ったんですが、毎日真っ暗な中で、酢酸臭い部屋でいると、とにかく外気が恋しくなるんです。それで日曜日ごとに、浅草に来るようになったのね。当時は船橋に住んでたんだけれど、乗換えてすぐだし。そうすると、村を離れた次男とか、トラックで知った仲間とか、マグロ船で知った仲間とか、そういう(自分と)似通った境遇のひとがいるわけですよ、たくさん。 |

|

|

|

それで、なんとかして身を立てたいと思ったんだけれど、私は全然つながりもなにもなかったし。そこでこう、右往左往するわけです。『ブルータス』に持ってって、ちょこっと載っけてもらったり(笑)。だけど、やってけない。だいたい毎回毎回テーマを設定して、あれを撮ったりこれを撮ったりって、たいした金でもないのに、そんな商売、疲れるだけと。 |

|

|

|

――ちょっと行ってくるって、生まれた赤ん坊を残して7か月(笑)。でもそれだと、生活も大変ですよね。 |

|

|

|

――それにしても、戻ったのが浅草だったのは、やっぱり前の経験があったからですか。 |

|

|

|

でもそのうち、空気が皮膚を通してなじんでくると、相手がほとんど等身大のひととして見えてきて、撮れるんです。あっち(撮られる側)も構えなくなる。写真家っていうのは、そういうコミュニケーションの能力だと思うんです。 |

|

|

|

実体がないところに想像力をばあっと働かせるのが写真なわけですよ。見るほうは写真1枚ずつと対面するでしょ。写真家はそこにいなくて。それが、ずうっと並ぶと、今度はうわーっと写真家っていう顔が見えてくるわけ。だから「威厳」というのが、私の写真には絶対に必要なんです。浮浪者を撮ってても、そこになにほどか、ナザレのイエスの苦しみを抱いているっていう感じにしないと、ダメなんです。 |

|

|

|

――でもいまはもう写真だけ撮っていればいいっていう環境なんでしょう? |

|

|

|

――被写体は散らばっているわけじゃないですか。人間だから動いているし。動いてないひともいるだろうけど(笑)。そうすると、猟場を歩きまわって? |

|

|

|

――しかし考えてみれば40年くらい、浅草とつきあっているわけですよね。定点観測というか。街の雰囲気や、人間の濃さも変わってきたと思いますか。 |

|

|

|

あと決定的な違いは、テレビとクーラーになってから、つまんなくなったってこと。家は暑いけど、浅草寺に来ると風通しがあるからって、家から出てきて、知らないひとと話すっていう贅沢があったのね、昔は。 |

|

|

|

――その踏みとどまり方がすごい。もし僕が同じことやるんだったら、ここで飲んでだれかと仲良しになって、だれか紹介してみたいなことになりますから。 |

|

|

|

――僕はもともと鬼海さんの写真を見ていて、すごくいろんな浅草の地元民と仲良しになってるんだと思ってたんです。でも、お聞きすると、長話なんてほとんどしないという。だから、ときには知らないうちに、すごい人が写っちゃったりもするんですね。写真ができたあとで、「これ、こまどり姉妹だ」ってわかったりとか(笑)。 |

|

|

|

――でも、それ以上仲良くならないところが鬼海さんらしいですね。僕だったら、なんとかインタビューに持っていこうとする。 |

|

|

|

|

|

[PERSONA 最終章 誌上写真展] |

|

|

|

PERSONA最終章: |

lifestyle 追悼・浅草のチェリーさん |

|

浅草を歩くと、いつもそのひとがいた。六区のマクドナルドあたりに、小さなからだを独特のセンスの服で包んで、ふらふらと立っていたり、道端に座り込んでいたり。チェリーさんとも、さくらさんとも、あるいはただ「おねえさん」とも呼ばれてきたそのひとは、道行く男たちに声をかけ、からだを売る、いわゆる「立ちんぼ」だった。だれかに声をかけたり、かけられたりしているところを見たことは、いちどもなかったけれど。 |

|

浅草の女、チェリー |

|

写真・文 多田裕美子 |

|

|

|

一番最初は2009年4月の寒い日、浅草ロック通り。十字架のマントを着た人がちょっと前を歩いてた。

|

|

|

|

私のまわりでは彼女を『チェリー』さんと呼び、最近知ったのだが『さくら』さんや『もも』さんとか、まだあるかもしれない、いくつかの名前で呼ばれていた。いつもロック通りの同じ場所に立つ女、チェリー。そこにいるのは当たり前で、いないと何かしっくりこない。 |

|

|

|

チェリーさんのファッションはバライティに富み、楽しく、悲しみをふっとばしてくれる。自身も皆の注目を浴びその人生を楽しんで、そのセンスはチェリーさんのもの。

|

|

|

|

色々話したわけではないが、いつも一言二言の中で誠実さを感じる。見た目ではわからないかもしれないが、きらっと光る品のような。それは、ただ好きだけではなく、「みんな楽しんでおもしろがって、観せてあげるわよ」というサービス精神の源泉のような。

|

|

|

|

一番多く写真を撮らせてもらったひと |

|

写真・文 鬼海弘雄 |

|

|

|

暮れの19日。風邪を引いたせいで夜中に何度も目を覚ました。

|

|

|

|

師走の5日に浅草に行った時に、いつもお姐さんがいる場所を昼ごろ訪ねたが、お姐さんの姿を見かけなかった。今冬は例年になく寒さが厳しいので、気に掛けてはいた。何年か前から徐々に顔色が悪くなりだし、疲れ易いのか昼の路上に横になり寝込んでいることを、昨年の夏ごろから何度か見かけてもいた。深夜に届いた訃報に大きなショックを受けた。引きはじめの風邪のせいばかりと思えなかった。

|

|

|

|

写真を撮りはじめた1973年から、浅草で市井のひとの肖像を撮ってきている。19冊目になったペルソナシリーズのコンタクトブックを捲ると、1991年の11月23日の日付にお姐さんの最初のコンタクト写真が貼ってあった。

|

|

|

|

それから何年かして、お姐さんは境内に毎日やって来るようになった。広い境内を歩き回ることも全くなく、「鳩ポッポの歌碑」が建つ近くにいつも佇んでいた。たくさんの衣装を持っていて、毎日、衣服と帽子が変るのに驚かされた。その出で立ちを見るのも境内に出かける楽しみにもなった。150センチにみたない小柄な身長には、どの上着やコートも大き過ぎて袖がすっぽりと指先まで包んでいた。ずいぶんと衣装もちですねと話しかけと、まあ~ねと言って声を立てずに笑った。 |

|

|

|

お姐さんを境内で頻繁に見かけるようになった頃に、絵画の肖像と写真のポートレイトの違いが気になり出していた。同じ人物をある年月を置いて撮ったものを、一緒に並べたら面白いだろうと思い始めていた。お姐さんの毎日変る衣装を連続して撮ったら、時間差とは違ったポートレイトが成立するかも知れないと思うようになった。そんな訳で、びしりと恰好が決まった日には、お姐さんにカメラの前に立ってもらうようになった。毎回、儀式のように人差し指を頬に当てるポーズをきめた。日によって右指になることも左指になることもあった。撮られることが好きなようで、お願いすると嬉々としてバックにしている壁まで来てくれて、カメラの前に立ってくれた。幾つかのポーズ、Vサインなどのパターンがあって、それを止めるのが大変だった。 |

|

|

|

浅草に行く日は決まった時間に家を出て、1時間半ほどかけて11時15分に浅草寺境内に着いている。お姐さんはすでにいつも場所に立っていて、あいさつするとはにかんだ少女のように微笑んだ。

|

|

|

|

新しい世紀になって何年か経つと、突然、お姐さんの姿が境内から消えた。しばらくして居場所を六区の興行街に変えたことを知った。久しぶりに六区で顔を会わせた時に、境内に来なくなった訳を訊いた。追い出されたのと、その日の天気を云うようにぼそっと言った。

|

|

|

|

最後に会った11月の末日には、脱いだ靴を枕に地べたに横になって眠り込んでいた。肩を揺すってカイロがわりにと熱い缶コーヒーを2本渡した。重そうに躰を起こし、何回もありがとうと言ってはお辞儀をした。どこか童女のような表情だと感じた。もしかしたらお姐さんはこれまで、心にあらゆる悪意を溜めたことがない人かもしれないという思いも、脳裏をよぎった。

|

|

|

|

お姐さんを偲んで路上に捧げられた供物を見ていた。しばらくすると、黒のオーバーを着たおばさんがやって来て、合掌してから「祭壇」周りの清掃を始めた。古くなった花を持って来た新聞に包み、供物をきちんと並べ変えた。

|

|

|

|

周りの人たちはお姐さんを排除もせずに見守っていたようだ。やはり浅草は体温のぬくもりのある町だとほめたい。他人の哀しみを人間の悲しみとして感受する自然な許容が、まだ伝統の町にのこっているのだろう。

|

|

|

|

正月の6日に今年初めて浅草寺にでかけた。たくさんの人出で混んでいて松が過ぎてから出直そうと思った。ふと、お姐さんがいつも佇んでいた近くに立っている「迷子しるべ石」の碑の説明文を読む。

|

|

|

|

月刊ちくま:透ける鏡 1 缶コーヒー |

|

|

|

夏の暑い日。都築響一さんのwebちくま連載「東京右半分」のインタビューを浅草で受けた。陽の高いうちに終わったので界隈を久しぶりに歩いた。お姐さんに会えるかもしれない。

|

|

メールマガジンの内容紹介・ご購読申し込みはこちらから:http://www.roadsiders.com |

バックナンバー検索

BOOKS

ROADSIDE LIBRARY

天野裕氏 写真集『わたしたちがいたところ』

(PDFフォーマット)

ロードサイダーズではおなじみの写真家・天野裕氏による初の電子書籍。というか印刷版を含めて初めて一般に販売される作品集です。

本書は、定価10万円(税込み11万円)というかなり高価な一冊です。そして『わたしたちがいたところ』は完成された書籍ではなく、開かれた電子書籍です。購入していただいたあと、いまも旅を続けながら写真を撮り続ける天野裕氏のもとに新作が貯まった時点で、それを「2024年度の追加作品集」のようなかたちで、ご指定のメールアドレスまで送らせていただきます。

旅するごとに、だれかと出会いシャッターを押すごとに、読者のみなさんと一緒に拡がりつづける時間と空間の痕跡、残香、傷痕……そんなふうに『わたしたちがいたところ』とお付き合いいただけたらと願っています。

ROADSIDE LIBRARY vol.006

BED SIDE MUSIC――めくるめくお色気レコジャケ宇宙(PDFフォーマット)

稀代のレコード・コレクターでもある山口‘Gucci’佳宏氏が長年収集してきた、「お色気たっぷりのレコードジャケットに収められた和製インストルメンタル・ミュージック」という、キワモノ中のキワモノ・コレクション。

1960年代から70年代初期にかけて各レコード会社から無数にリリースされ、いつのまにか跡形もなく消えてしまった、「夜のムードを高める」ためのインスト・レコードという音楽ジャンルがあった。アルバム、シングル盤あわせて855枚! その表ジャケットはもちろん、裏ジャケ、表裏見開き(けっこうダブルジャケット仕様が多かった)、さらには歌詞・解説カードにオマケポスターまで、とにかくあるものすべてを撮影。画像数2660カットという、印刷本ではぜったいに不可能なコンプリート・アーカイブです!

ROADSIDE LIBRARY vol.005

渋谷残酷劇場(PDFフォーマット)

プロのアーティストではなく、シロウトの手になる、だからこそ純粋な思いがこめられた血みどろの彫刻群。

これまでのロードサイド・ライブラリーと同じくPDF形式で全289ページ(833MB)。展覧会ではコラージュした壁画として展示した、もとの写真280点以上を高解像度で収録。もちろんコピープロテクトなし! そして同じく会場で常時上映中の日本、台湾、タイの動画3本も完全収録しています。DVD-R版については、最近ではもはや家にDVDスロットつきのパソコンがない!というかたもいらっしゃると思うので、パッケージ内には全内容をダウンロードできるQRコードも入れてます。

ROADSIDE LIBRARY vol.004

TOKYO STYLE(PDFフォーマット)

書籍版では掲載できなかった別カットもほとんどすべて収録してあるので、これは我が家のフィルム収納箱そのものと言ってもいい

電子書籍版『TOKYO STYLE』の最大の特徴は「拡大」にある。キーボードで、あるいは指先でズームアップしてもらえれば、机の上のカセットテープの曲目リストや、本棚に詰め込まれた本の題名もかなりの確度で読み取ることができる。他人の生活を覗き見する楽しみが『TOKYO STYLE』の本質だとすれば、電書版の「拡大」とはその密やかな楽しみを倍加させる「覗き込み」の快感なのだ――どんなに高価で精巧な印刷でも、本のかたちではけっして得ることのできない。

ROADSIDE LIBRARY vol.003

おんなのアルバム キャバレー・ベラミの踊り子たち(PDFフォーマット)

伝説のグランドキャバレー・ベラミ・・・そのステージを飾った踊り子、芸人たちの写真コレクション・アルバムがついに完成!

かつて日本一の石炭積み出し港だった北九州市若松で、華やかな夜を演出したグランドキャバレー・ベラミ。元従業員寮から発掘された営業用写真、およそ1400枚をすべて高解像度スキャンして掲載しました。データサイズ・約2ギガバイト! メガ・ボリュームのダウンロード版/USB版デジタル写真集です。

ベラミ30年間の歴史をたどる調査資料も完全掲載。さらに写真と共に発掘された当時の8ミリ映像が、動画ファイルとしてご覧いただけます。昭和のキャバレー世界をビジュアルで体感できる、これ以上の画像資料はどこにもないはず! マンボ、ジャズ、ボサノバ、サイケデリック・ロック・・・お好きな音楽をBGMに流しながら、たっぷりお楽しみください。

ROADSIDE LIBRARY vol.002

LOVE HOTEL(PDFフォーマット)

――ラブホの夢は夜ひらく

新風営法などでいま絶滅の危機に瀕しつつある、遊びごころあふれるラブホテルのインテリアを探し歩き、関東・関西エリア全28軒で撮影した73室! これは「エロの昭和スタイル」だ。もはや存在しないホテル、部屋も数多く収められた貴重なデザイン遺産資料。『秘宝館』と同じく、書籍版よりも大幅にカット数を増やし、オリジナルのフィルム版をデジタル・リマスターした高解像度データで、ディテールの拡大もお楽しみください。

円形ベッド、鏡張りの壁や天井、虹色のシャギー・カーペット・・・日本人の血と吐息を桃色に染めあげる、禁断のインテリアデザイン・エレメントのほとんどすべてが、ここにある!

ROADSIDE LIBRARY vol.001

秘宝館(PDFフォーマット)

――秘宝よ永遠に

1993年から2015年まで、20年間以上にわたって取材してきた秘宝館。北海道から九州嬉野まで11館の写真を網羅し、書籍版では未収録のカットを大幅に加えた全777ページ、オールカラーの巨大画像資料集。

すべてのカットが拡大に耐えられるよう、777ページページで全1.8ギガのメガ・サイズ電書! 通常の電子書籍よりもはるかに高解像度のデータで、気になるディテールもクローズアップ可能です。

1990年代の撮影はフィルムだったため、今回は掲載するすべてのカットをスキャンし直した「オリジナルからのデジタル・リマスター」。これより詳しい秘宝館の本は存在しません!

捨てられないTシャツ

70枚のTシャツと、70とおりの物語。

あなたにも〈捨てられないTシャツ〉ありませんか? あるある! と思い浮かんだあなたも、あるかなあと思ったあなたにも読んでほしい。読めば誰もが心に思い当たる「なんだか捨てられないTシャツ」を70枚集めました。そのTシャツと写真に持ち主のエピソードを添えた、今一番おシャレでイケてる(?)“Tシャツ・カタログ"であるとともに、Tシャツという現代の〈戦闘服〉をめぐる“ファッション・ノンフィクション"でもある最強の1冊。 70名それぞれのTシャツにまつわるエピソードは、時に爆笑あり、涙あり、ものすんごーい共感あり……読み出したら止まらない面白さです。

圏外編集者

編集に「術」なんてない。

珍スポット、独居老人、地方発ヒップホップ、路傍の現代詩、カラオケスナック……。ほかのメディアとはまったく違う視点から、「なんだかわからないけど、気になってしょうがないもの」を追い続ける都築響一が、なぜ、どうやって取材し、本を作ってきたのか。人の忠告なんて聞かず、自分の好奇心だけで道なき道を歩んできた編集者の言葉。

多数決で負ける子たちが、「オトナ」になれないオトナたちが、周回遅れのトップランナーたちが、僕に本をつくらせる。

編集を入り口に、「新しいことをしたい」すべてのひとの心を撃つ一冊。

ROADSIDE BOOKS

書評2006-2014

こころがかゆいときに読んでください

「書評2006-2014」というサブタイトルのとおり、これは僕にとって『だれも買わない本は、だれかが買わなきゃならないんだ』(2008年)に続く、2冊めの書評集。ほぼ80冊分の書評というか、リポートが収められていて、巻末にはこれまで出してきた自分の本の(編集を担当した作品集などは除く)、ごく短い解題もつけてみた。

このなかの1冊でも2冊でも、みなさんの「こころの奥のかゆみ」をスッとさせてくれたら本望である。

独居老人スタイル

あえて独居老人でいること。それは老いていくこの国で生きのびるための、きわめて有効なスタイルかもしれない。16人の魅力的な独居老人たちを取材・紹介する。

たとえば20代の読者にとって、50年後の人生は想像しにくいかもしれないけれど、あるのかないのかわからない「老後」のために、いまやりたいことを我慢するほどバカらしいことはない――「年取った若者たち」から、そういうスピリットのカケラだけでも受け取ってもらえたら、なによりうれしい。

ヒップホップの詩人たち

いちばん刺激的な音楽は路上に落ちている――。

咆哮する現代詩人の肖像。その音楽はストリートに生まれ、東京のメディアを遠く離れた場所から、先鋭的で豊かな世界を作り続けている。さあ出かけよう、日常を抜け出して、魂の叫びに耳を澄ませて――。パイオニアからアンダーグラウンド、気鋭の若手まで、ロングインタビュー&多数のリリックを収録。孤高の言葉を刻むラッパー15人のすべて。

東京右半分

2012年、東京右傾化宣言!

この都市の、クリエイティブなパワー・バランスは、いま確実に東=右半分に移動しつつある。右曲がりの東京見聞録!

576ページ、図版点数1300点、取材箇所108ヶ所!