蒲田リハビリ日記 第24回 底辺のエロ事師たち 人間として最低の夏 (写真・文:リーサル・ウエポン金本)

いまからちょうど4年前の2020年6月、都築響一さんと蒲田の喫茶店で初めてお会いした。長年お世話になっている悪趣味雑誌『GON!』比嘉健二編集長の紹介で、記事を書かせていただけることになったからだ。持…

lifestyle 新宿区立総合天然宙屯地 2 じいさんの埴輪 (画・写真・文:小指) |

|

ここに住み始めてから一ヶ月ほど経ったある日、驚くべき事実を知ることとなった。なんと、あのいつも家の周りに置かれている大量の埴輪は、全て下の階に住むじいさんが自作しているものらしいというのだ。ただの度を超えた埴輪好きとしか認識していなかったので、まさかこんな職人、というか芸術家だったとは、全く想像もしていなかった。大家いわく、この家にはもう何十年も前から住んでいて、こうして一人で埴輪を作りながら生活しているのだという。家族は別の場所に住んでいるらしく、ここはアトリエのように使っているようだ。こんな人は、探そうと思ったってなかなか見つけられるものではない。私はすっかり一階のじいさんに対して尊敬の念を抱くようになった。 |

|

|

|

埴輪のじいさんの特徴をここに記しておきたい。 |

|

|

|

そんな謎に包まれたじいさんであったが、少しだけ正体が明かされかけた日があった。 |

|

埴輪のじいさんとの出会い |

|

ある日、仕事が早く終わり自宅へ帰ってくると、じいさんの部屋のほうの玄関が半開きになっていた。そして、玄関にかけられた白いレースカーテンの隙間から、老木のような細い足が2本、ぬっと飛び出ていた。私は「まさか」と思い、慌てて自転車置き場に自転車を投げ出し、真っ青になって駆け寄って「大丈夫ですか!!」と声をかけた。すると、じいさんは「はがあ!!」と叫んで跳ね起き、「すみません、寝てしまっていました」と言いながら体をおこし、恥ずかしそうに部屋の中へ戻っていった。 |

|

|

|

その後も、私は埴輪のじいさんが玄関から下半身だけを外に投げ出して昼寝をしている姿を、かなり頻繁に目撃した。我が家の隣には中学校があったのだが、時々学校関係者が覗きにきたりしていたので、埴輪のじいさんを近所の不審者としてマークしていたのは明らかだった。でも、あの埴輪だらけの部屋では昼寝もできないだろう。そこは少し気の毒でもあった。 |

|

|

|

埴輪のじいさんの部屋 |

|

いつだったか、埴輪のじいさんの不在時に、ドアの隙間から部屋の中を覗き見てしまったことがあった。玄関脇の靴箱には、埴輪の材料や工具が山ほど積まれ、ドアに顔を近づけるとツン、とカビの匂いがした。鼻の頭にひんやりと水気を帯びた冷たい空気を感じ、以前じいさんから貰った埴輪のひんやりとした肌触りを思い出した。あの埴輪は、確かにここで作られているのだ、と感じた。 |

|

大家の話 |

|

大家は生まれも育ちも新宿で、貧しい家庭に生まれ、小学生の頃は新聞配達で一家を養う苦労の多い子供時代を送っていたらしい。だが、大人になってから不動産で一発逆転し、70代を過ぎた今も毎日働きながら週6で歌舞伎町に通うという、規格外のエネルギッシュな高齢者生活を過ごしていた。 |

|

|

|

また、私は生まれてこのかた「ご近所付き合い」なんてものとは無縁の世界に生きてきたつもりだったが、この新宿では意外に近隣住民、というか近隣老人との関わりができたことに自分のことながら驚いていた。 |

|

|

いまからちょうど4年前の2020年6月、都築響一さんと蒲田の喫茶店で初めてお会いした。長年お世話になっている悪趣味雑誌『GON!』比嘉健二編集長の紹介で、記事を書かせていただけることになったからだ。持…

比嘉健二という編集者をご存知だろうか。『ティーンズロード』『GON!』『実話ナックルズ』など、その時代時代のアンダーグラウンド・パワーをもっとも的確にキャッチする媒体をつくりあげてきた編集者だ。僕と同…

住所読まないで ペンネーム 生きるのって辛いねって 書いてあります 女の子からです みゆきさんこんにちは 私 世界で一番のブスです 誰が見たってブスです 自分…

この家に引っ越してきてからしばらくした頃、私は「大島てる(管理人・大島てるさんが管理する事故物件情報共有サイト)」のサイトでこの家のことを少しばかり探りを入れてみたことがあった。ざっくりと、この辺りか…

大田区田園調布は世田谷区成城とならぶ東京・最上層の高級住宅街だが、昨今どういうわけか異変が起きている。更地や空き家が、そこかしこに増え続けているのだ。住民の多くは経営者や著名人、もしくはそのご子息だが…

ロードサイダーズではおなじみの写真家・天野裕氏による初の電子書籍。というか印刷版を含めて初めて一般に販売される作品集です。

本書は、定価10万円(税込み11万円)というかなり高価な一冊です。そして『わたしたちがいたところ』は完成された書籍ではなく、開かれた電子書籍です。購入していただいたあと、いまも旅を続けながら写真を撮り続ける天野裕氏のもとに新作が貯まった時点で、それを「2024年度の追加作品集」のようなかたちで、ご指定のメールアドレスまで送らせていただきます。

旅するごとに、だれかと出会いシャッターを押すごとに、読者のみなさんと一緒に拡がりつづける時間と空間の痕跡、残香、傷痕……そんなふうに『わたしたちがいたところ』とお付き合いいただけたらと願っています。

稀代のレコード・コレクターでもある山口‘Gucci’佳宏氏が長年収集してきた、「お色気たっぷりのレコードジャケットに収められた和製インストルメンタル・ミュージック」という、キワモノ中のキワモノ・コレクション。

1960年代から70年代初期にかけて各レコード会社から無数にリリースされ、いつのまにか跡形もなく消えてしまった、「夜のムードを高める」ためのインスト・レコードという音楽ジャンルがあった。アルバム、シングル盤あわせて855枚! その表ジャケットはもちろん、裏ジャケ、表裏見開き(けっこうダブルジャケット仕様が多かった)、さらには歌詞・解説カードにオマケポスターまで、とにかくあるものすべてを撮影。画像数2660カットという、印刷本ではぜったいに不可能なコンプリート・アーカイブです!

プロのアーティストではなく、シロウトの手になる、だからこそ純粋な思いがこめられた血みどろの彫刻群。

これまでのロードサイド・ライブラリーと同じくPDF形式で全289ページ(833MB)。展覧会ではコラージュした壁画として展示した、もとの写真280点以上を高解像度で収録。もちろんコピープロテクトなし! そして同じく会場で常時上映中の日本、台湾、タイの動画3本も完全収録しています。DVD-R版については、最近ではもはや家にDVDスロットつきのパソコンがない!というかたもいらっしゃると思うので、パッケージ内には全内容をダウンロードできるQRコードも入れてます。

書籍版では掲載できなかった別カットもほとんどすべて収録してあるので、これは我が家のフィルム収納箱そのものと言ってもいい

電子書籍版『TOKYO STYLE』の最大の特徴は「拡大」にある。キーボードで、あるいは指先でズームアップしてもらえれば、机の上のカセットテープの曲目リストや、本棚に詰め込まれた本の題名もかなりの確度で読み取ることができる。他人の生活を覗き見する楽しみが『TOKYO STYLE』の本質だとすれば、電書版の「拡大」とはその密やかな楽しみを倍加させる「覗き込み」の快感なのだ――どんなに高価で精巧な印刷でも、本のかたちではけっして得ることのできない。

伝説のグランドキャバレー・ベラミ・・・そのステージを飾った踊り子、芸人たちの写真コレクション・アルバムがついに完成!

かつて日本一の石炭積み出し港だった北九州市若松で、華やかな夜を演出したグランドキャバレー・ベラミ。元従業員寮から発掘された営業用写真、およそ1400枚をすべて高解像度スキャンして掲載しました。データサイズ・約2ギガバイト! メガ・ボリュームのダウンロード版/USB版デジタル写真集です。

ベラミ30年間の歴史をたどる調査資料も完全掲載。さらに写真と共に発掘された当時の8ミリ映像が、動画ファイルとしてご覧いただけます。昭和のキャバレー世界をビジュアルで体感できる、これ以上の画像資料はどこにもないはず! マンボ、ジャズ、ボサノバ、サイケデリック・ロック・・・お好きな音楽をBGMに流しながら、たっぷりお楽しみください。

――ラブホの夢は夜ひらく

新風営法などでいま絶滅の危機に瀕しつつある、遊びごころあふれるラブホテルのインテリアを探し歩き、関東・関西エリア全28軒で撮影した73室! これは「エロの昭和スタイル」だ。もはや存在しないホテル、部屋も数多く収められた貴重なデザイン遺産資料。『秘宝館』と同じく、書籍版よりも大幅にカット数を増やし、オリジナルのフィルム版をデジタル・リマスターした高解像度データで、ディテールの拡大もお楽しみください。

円形ベッド、鏡張りの壁や天井、虹色のシャギー・カーペット・・・日本人の血と吐息を桃色に染めあげる、禁断のインテリアデザイン・エレメントのほとんどすべてが、ここにある!

――秘宝よ永遠に

1993年から2015年まで、20年間以上にわたって取材してきた秘宝館。北海道から九州嬉野まで11館の写真を網羅し、書籍版では未収録のカットを大幅に加えた全777ページ、オールカラーの巨大画像資料集。

すべてのカットが拡大に耐えられるよう、777ページページで全1.8ギガのメガ・サイズ電書! 通常の電子書籍よりもはるかに高解像度のデータで、気になるディテールもクローズアップ可能です。

1990年代の撮影はフィルムだったため、今回は掲載するすべてのカットをスキャンし直した「オリジナルからのデジタル・リマスター」。これより詳しい秘宝館の本は存在しません!

70枚のTシャツと、70とおりの物語。

あなたにも〈捨てられないTシャツ〉ありませんか? あるある! と思い浮かんだあなたも、あるかなあと思ったあなたにも読んでほしい。読めば誰もが心に思い当たる「なんだか捨てられないTシャツ」を70枚集めました。そのTシャツと写真に持ち主のエピソードを添えた、今一番おシャレでイケてる(?)“Tシャツ・カタログ"であるとともに、Tシャツという現代の〈戦闘服〉をめぐる“ファッション・ノンフィクション"でもある最強の1冊。 70名それぞれのTシャツにまつわるエピソードは、時に爆笑あり、涙あり、ものすんごーい共感あり……読み出したら止まらない面白さです。

編集に「術」なんてない。

珍スポット、独居老人、地方発ヒップホップ、路傍の現代詩、カラオケスナック……。ほかのメディアとはまったく違う視点から、「なんだかわからないけど、気になってしょうがないもの」を追い続ける都築響一が、なぜ、どうやって取材し、本を作ってきたのか。人の忠告なんて聞かず、自分の好奇心だけで道なき道を歩んできた編集者の言葉。

多数決で負ける子たちが、「オトナ」になれないオトナたちが、周回遅れのトップランナーたちが、僕に本をつくらせる。

編集を入り口に、「新しいことをしたい」すべてのひとの心を撃つ一冊。

こころがかゆいときに読んでください

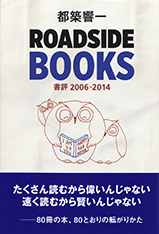

「書評2006-2014」というサブタイトルのとおり、これは僕にとって『だれも買わない本は、だれかが買わなきゃならないんだ』(2008年)に続く、2冊めの書評集。ほぼ80冊分の書評というか、リポートが収められていて、巻末にはこれまで出してきた自分の本の(編集を担当した作品集などは除く)、ごく短い解題もつけてみた。

このなかの1冊でも2冊でも、みなさんの「こころの奥のかゆみ」をスッとさせてくれたら本望である。

あえて独居老人でいること。それは老いていくこの国で生きのびるための、きわめて有効なスタイルかもしれない。16人の魅力的な独居老人たちを取材・紹介する。

たとえば20代の読者にとって、50年後の人生は想像しにくいかもしれないけれど、あるのかないのかわからない「老後」のために、いまやりたいことを我慢するほどバカらしいことはない――「年取った若者たち」から、そういうスピリットのカケラだけでも受け取ってもらえたら、なによりうれしい。

いちばん刺激的な音楽は路上に落ちている――。

咆哮する現代詩人の肖像。その音楽はストリートに生まれ、東京のメディアを遠く離れた場所から、先鋭的で豊かな世界を作り続けている。さあ出かけよう、日常を抜け出して、魂の叫びに耳を澄ませて――。パイオニアからアンダーグラウンド、気鋭の若手まで、ロングインタビュー&多数のリリックを収録。孤高の言葉を刻むラッパー15人のすべて。

2012年、東京右傾化宣言!

この都市の、クリエイティブなパワー・バランスは、いま確実に東=右半分に移動しつつある。右曲がりの東京見聞録!

576ページ、図版点数1300点、取材箇所108ヶ所!