アウトサイダー・キュレーター日記 25 梶田三雄(写真・文:櫛野展正)

名古屋駅から電車で8分。たどり着いた南荒子駅の周辺は、あちこちに畑が残り、とても穏やかな町並みが広がっている。駅の最寄りにあるのが、一軒家を改築した美術館『小さな美術館かじた』だ。駐車場のユニークな庭…

art museum of roadside art 大道芸術館、オープン! vol.2 |

|

東京墨田区の花街・向島に10月11日、公式オープンした「museum of roadside art 大道芸術館」。先週に続く第2回は、1階から2階に向かう階段踊り場から、2階のバーエリア「茶と酒 わかめ」に至る誌上ツアーにお連れする。 |

|

|

|

樺山久夫 |

|

本館内にはこの作品と縦長の大きなドローイング2点、計3点の樺山久夫による作品が展示されている。いずれも2014年3月31日、世の中的には『笑っていいとも!』が終わった日に佐賀県の片隅でひっそり幕を閉じた嬉野観光秘宝館から救い出された作品である。『笑っていいとも!』は1982(昭和57)年に開始されたが、嬉野に秘宝館が開館したのは1983(昭和58)年。ほぼ同い年で、あちらは日本最大級の長寿番組、こちらは日本最大級の秘宝館だった。 |

|

|

|

「ハーレム」は176平方米(53坪)、人形の体数15体、噴水機構8システム、天井高7m、製作費7千万円と、たしかに圧倒的な迫力を誇っていたが、館内にはそこかしこに福岡のエアブラシ・マスター樺山久夫さんの作品が掲げられ、なごやかなお色気ムードを醸し出していた。 |

|

|

|

樺山久夫、本名倉地久夫は1913(大正2)年生まれ。「画材によるシンナー中毒」に倒れ、平成5年に78歳で亡くなっている。 |

|

|

|

身なりにはかまわず、甘木の自動車学校の社長からもらったツナギばかり着ていたが、人を呼ぶのが大好き。家には始終いろんな人が出入りしていて、来客があると、とにかく「ご飯食べよう」と誘う。「騙されたこともずいぶんありましたが、最後まで無欲のままで、人を泊めたり、楽しませるのが大好きでした」(奥様談)という人柄だった。「女の人が来ると、かならずお尻を触って『いい尻してる』と誉めるんですから」と久美夫さんは笑っていたが、子供のころは「昼はアトリエで寝てるし、夜はコンプレッサーでガガーッと絵を描いてるし」で、ぜんぜん時間帯が合わなかったとか。家を空けることも多かったし、あまり話し込む機会がなかったのが残念だそうだが、岡本太郎が仮想のライバルで、「あいつはハッタリばかりで嫌いだ」と言っていたのを、妙に覚えているという。 |

|

|

|

いっさいの美術教育を受けず、まったくの独学でエアブラシを使いこなし、土建屋の友人から借りたアトリエで、また話があれば九州から北海道まで全国どこでも渡り歩いて、芸術家でなく「エロ絵師」と呼ばれることを誇りとした男。明るい照明に照らされた画廊の壁ではなく、秘宝館の裸電球やブラックライトに浮かび上がることを望み、エロ小説の挿絵に起用されることを喜び、見世物に徹したその制作姿勢。依頼主に騙されても笑ってすませ、みずからの画号さえも初め「バカ山」として家族に反対されて樺山にしたという、一生を貫いた諧謔精神。 |

|

|

|

《大雷神》《大風神》ロッキン・ジェリービーン 2002年 |

|

1995年にできて、2007年まで12年間続くことになった恵比寿のロッククラブ「みるく」で、サーフバンドのベーシストとしてステージに立ち、グラフィックもつくっていてくれたのがロッキン・ジェリービーン。アーティストであり、イラストレーターであり、ショップ店主であり、サーフロック・バンド「ジャッキー&ザ・セドリックス」のベーシストでもあるロッキン・ジェリービーンは、京都生まれの京都育ち。小さいころから、周囲とはちょっとちがうテイストの持主だったという―― |

|

|

|

高校を卒業したあと、勉強したいってわけじゃなかったけど、美大なら変なやつも集まるだろうし、どうせ行くなら東京の美大に行きたいなって。うちは親がすごい真面目で、絵描きなんてぜったいダメだ!っていうひとだったんで、美大進学も猛反対されて。それで家出して(笑)。そしたら浪人中に、おやじが死んじゃうんですね。それで、言い方は悪くなるけど、解き放たれたっていうか、描きたい絵が描けるってなった。 |

|

|

|

もともと92年かな、セドリックスでアメリカを初ツアーしたときに、ちょうどロウブロウ・アートが出てきたころだったんです。ガレージ(ミュージック)の世界とリンクしてるところもあるし。特にカリフォルニアで、これはなんかおもしろいことが起きそうだ、っていう匂いを感じて。それで早く住みたくなって、95年に移るんですが、やっぱり自分の絵に食いついてくれたのは、ファインアートじゃなくて、クルマのひとたちでした。 |

|

|

|

1990年代の南カリフォルニアに花開いたロウブロウ・アート/カスタム・カルチャーは、当初は限定的なアングラ・ムーヴメントと思われていたが、いまでは障害者/社会的マイノリティ/幻視者による既存のアウトサイダー・アートの境界を大きく押し広げる原動力となって、世界的に影響を拡大している。いまアーティストを目指す多くの若者にとっては、インテレクチュアルな現代美術よりも、ロウブロウ・アートのほうが刺激的で、単純に「かっこいい」フィールドでもあるはずだ。 |

|

|

|

その当時でさえ、すでに幻想としてのアメリカン・カルチャーになっていた世界観を、(もちろん最良の意味で)臆面もなく、画面にぶちまけることのできたジェリービーン。それは非アメリカ人であるからこそ、人種や階級や、さまざまなバックグラウンドを背負わずにこられたからこそ、ストレートに描き切れた絵物語であるのかもしれない。 |

|

|

|

(タイトル不詳)ウドム・テーパーニット |

|

1968年生まれ、愛称「ノート」。1995年からスタンダップ・コメディ『ディヤオ・マイクロフォン』公演を開始、一躍大人気を博し、現在はタイを代表するスタンダップ・コメディアン、映画俳優として絶大な人気を誇りながら、アートにも注力しているウドム。絵画、立体などの作品で毎年のように個展を開いている。この作品もバンコクの展覧会で出会ったもの。 |

|

|

|

《松月洞》許曉薇(シュウ・ショウウェイ) |

|

許曉薇(シュウ・ショウウェイ)は1974年、マレーシア生まれ、父からの虐待と冷たい家族関係から逃げるように台湾の大学に進学。分子医学で博士号を取得し、大学付属病院で研究者として働きながら孤独な日々を過ごすうち、30歳を越えたある日、SMに出会った。台北や東京のSMシーンに入り込んでいくうちに、日常の束縛から解き放たれて輝く仲間たちを撮影し始める。しかしいまだ保守的な台湾の芸術界では発表の場が見つからず、写真を撮らせてくれる仲間たちのプライバシーを脅かすおそれもあり……悩んだ末に「好きなものをだれにも迷惑にならずにつくりたい」と、自分をモデルにした撮影を始める。2011年ごろのことだった。 |

|

|

|

ひとり暮らしの台北の狭いアパートで週末ごとに、花市に通って花木を選ぶ。急いで帰宅したら、ひと息つく間もなく(花はすぐ開いてしまうから)、台所の食卓に布を敷いた間に合わせのスタジオで、三脚に付けたデジカメが5秒ごとに切るシャッターに合わせて、からだをくねらせていく。 |

|

|

|

《確認》波磨茜也香 2018 |

|

いまから10年近く前に銀座ヴァニラ画廊の公募展で出会った波磨茜也香(はま・あやか)の絵は、100号の大きなキャンバスに制服の女子高生たちを、これ以上ないくらいラフに描きなぐった作品で僕ら審査員をびっくりさせた。 |

|

|

|

タイのビンテージ映画スチル |

|

モノクロ写真プリントに人工着色した、タイ映画スチル。ロビーカードと呼ばれる、映画館に貼られたものらしく、画鋲の跡が四隅に残っている。映画の内容どころか題名すら知らない、たった一枚の写真から膨らんでいく想像が楽しい。 |

|

|

|

マレーシアの昆虫標本 |

|

一時、昆虫標本の収集に凝ったことがあった。東南アジアの土産屋に、あまりにも奇妙で心惹かれる標本がたくさんあったからだった。人気の高い大型の蝶々や蛾よりも、ナナフシのような造形の妙に目が奪われた。 |

|

|

|

《Hanpanda》野田凪 2008年頃 |

|

2000年代の初め頃に知り合った野田凪(のだ・なぎ)は若き天才アート・ディレクターだった。ラフォーレ原宿、ナイキ、コカコーラ……テレビ・コマーシャルが輝いていた最後の時代に、斬新な作品をたくさんディレクションしていた。そんな巨大クライアントとの仕事を連発する合間に、『ストリート・デザイン・ファイル』という世界中の「どこにでもあるけどリスペクトされないデザイン」を集めた20冊のシリーズで、バイブやディルドをデザインの目線で捉えた『PORTABLE ECSTACY オトナのおもちゃ箱』や、本館の3階にフィーチャーされた鳥羽の秘宝館写真集『SPERM PALACE 精子宮』をデザインしてもくれた。 |

|

|

|

|

|

2階バーカウンター・エリア[茶と酒 わかめ] |

|

2階は長いバーカウンターを中心に、背景にかつて祭の夜に欠かせなかった見世物小屋を彩ってきた絵看板を張り巡らせた。カウンター席と対面するように雛壇がつくられ、そこには艶やかなラブドールたちが寛いでいる。カウンター上は1960年代から70年代のピンク映画ポスターをスキャンしたプリントで飾られ、周囲の壁面にもさまざまな作品を配置してある。そのほとんどはいわゆる“バッドアート”と呼ばれ、ファインアート業界からも、アールブリュット/アウトサイダーアート業界からも無視されてきた表現のかたちであった。 |

|

|

|

見世物小屋絵看板 |

|

祭になればどこからともなく現れ、祭が終われば消えていく……見世物小屋はそうやって全国の祭礼地を巡って生きていた。たまたま祭に足を運んだ善男善女の好奇心をかき立て小屋の中に引きずり込む、その魔力の源泉が因果な物語を名調子でまくしたてる口上であり、そのおどろおどろしいイメージを盛り上げるのが絵看板だった。 |

|

|

|

アナタも見た夢 --- 見世物絵看板 |

|

|

|

幻の見世物看板絵師 --- 志村静峯 |

|

|

|

オリエント工業のラブドールたち |

|

やがて寝姿の娘の指先が、詳細に描写されると、われわれはすでにこの「自分の存在がみじんも通じない」性的対象の与える一種の安心感の虜になってしまう。江口老人と娘の交渉は、男の性欲の観念性の極致であって、目の前に欲望の対象がいながら、その欲望の対象が意志を以てこちらへ立ち向かってくることを回避し、あくまで実在と観念との一致を企むところに陶酔を見出しているのであるから、相手が眠っていることは理想的な状態であり、自分の存在が相手に通じないことによって、性欲が純粋性欲に止って、相応の感応を前提とする「愛」の浸潤を防ぐことができる。 |

|

これは川端康成の『眠れる美女』を三島由紀夫が評した文章だが、そのまま現代のラブドール評になってもおかしくないかもしれない。意志もなく、愛も求めない、純粋性欲の受け皿としての。 |

|

|

|

上野の小さな雑居ビル。2階に上がってドアを開けると、そこにはおだやかな灯りに照らされて、数十人の美女が寛いでいる。小学生にしか見えない少女から、アイドル系、微熟女まで。あるものは普段着を身につけ、あるものはほとんどなにも身につけず。こちらを向いて、微笑んで。ひっそり黙ったまま・・・・・・人間ではなく、もっとも精巧に作られた人形=「ラブドール」に、僕が初めて出会ったのは2010年だった。 |

|

|

|

ビニール風船のような胴体に、漫画チックな顔がついただけ、それでも当時の値段で1~2万円はしたダッチワイフが、よく売れる。売れるけれど粗悪品が多く、体重がかかるとすぐに空気が漏れたり、破裂したりする。しかもそんなダッチワイフを真剣な顔で求めに来るのは、エロマニアというより、からだに障害を負ったり、伴侶を失ってこころに傷を負ったりして、女性とまともに接することの難しい男性が、思いのほか多かった。そこから、ただの性処理用具ではなく、「かたわらに寄り添い、こころの安らぎを与えてくれるような存在」をつくりだそうという、土屋さんの探求がスタートする。 |

|

|

|

ラテックスやソフビやシリコンの肌を持つ人形たちは、もう40年近くにわたってさまざまな思いを、妄想を受けとめてきた。ちなみにオリエント工業では注文を受け、出荷することを「お嫁入り」と呼んでいる。修理や、どうしても持っていられなくなって返品されたものは「里帰り」。そうやって里帰りした人形でも、大事に扱われていたドールと、そうではないドールでは、表情が違って見えるらしい。本家アメリカのリアルドールにはない、細やかな心遣い。ドールと所有者のコミュニケーション。そんな日本的な心情が、こんなところで見え隠れしているとは。 |

|

|

|

オリエント工業の造形師さんによれば、美人をそっくり真似しても、魅力的なドールにはならないという。「人体をそっくり型どりしても、死体になっちゃう。人間の造形美をいいほうにデフォルメしていかないと、欲しいって感じにならないんです。顔の大きさ、肌の色から胸の大きさ、乳首の色まで! ほんとはこんなピンクじゃないけど、『夢の女』ですからね」と笑いながら話してくれたが、それはまったくそのとおりだろう。 |

|

|

|

ファッションモデルのようなバランスの人間が、舞台ではまったく映えないように、からだを寄せて座るソファや、ベッドの上でこそ最高に映える顔が、身体がある。そういう、人間のいちばん深い欲望にとことんつきあい、寄り添い、ほかのどこにもない「伴侶」を黙々とつくるひとたちが、こんなところにもいたのだった。 |

|

|

|

そんなオリエント工業で産まれたドールがこの館内に7人、あなたを待っている。おとなしく、いつまでも、愛のいらない場所で。 |

|

|

|

ピンク映画ポスター |

|

2階のカフェ/バー・エリア「茶と酒 わかめ」のカウンターには、むかし収集したピンク映画ポスターを写真に撮った小さなプリントを敷き詰めている。 |

|

|

|

「ピンク映画」の名付け親は、当時夕刊紙『内外タイムス』の文化芸能部記者だった村井実。惜しくも2004年に他界されているが、著書『はだかの夢年代記 ぼくのピンク映画史』(大和書房、1989年)によれば、1963年の『情欲の洞窟』ロケ取材記を書くにあたって、「ブルーフィルムではなくて、セックス描写は、まあ、ピンク色の程度の映画、という意味だった」という、わかったようなわからないような説明をされているが、それ以降「ピンク」という色名は、すべての日本人にとって「エロ」と切り離せないニュアンスを秘めた単語になってしまったのだから、その功績は大きい。 |

|

|

|

ぼくがピンク映画の名付け親になった1963年には、ピンク映画の製作本数はまだ20本足らずだった。翌年にはそれが60本ほどになった。そして、つぎの年、1965年には、なんと200本近くに急増した。つまり1963年、64年、65年と、一年ごとに3倍に増えていったわけで、ちょっとすごい話だと思う。 |

|

|

|

こうした映画は、むろんメジャー5社の作品に較べてフィルム・レンタル料(いわゆる「写真料金」)も安かったから、とりわけ観客減にあえぐ地方の三番館、四番館――和製グラインドハウス――にとっては、欠かせない存在になっていった。もちろんギャラもスケジュールも、なにもかも極限まで切りつめられたプロダクションだから、もちろんポスターのデザインにかけるカネなどなかったはず。ほとんど単色の背景に、ぐしゃぐしゃと切り抜かれた女体と、踊るような描き文字がのるだけの、そんな乱暴なつくりが予算のなさを如実に示している。アーティスティックなこだわりなど、さらにない。一枚一枚が、おそらく大した時間をかけられることもなく「ちょちょい」と作られたにちがいないポスターの、目を見張るグラフィックなちから。 |

|

|

|

これらのポスターのほとんどはまっとうなデザイン事務所ではなく、プロダクションから数枚の写真とタイトルや出演俳優などの文字要素を渡された印刷屋によってつくられていたという。無名の職人デザイナーか、印刷屋のオヤジが脳内に描いたエロ・ワールドがストレートに表出されるその画面。 |

|

|

|

|

|

動物スーパーマーケット、動物ダンスパーティ(作者不詳) |

|

いずれもおそらく南アフリカ共和国、ロンドンのデパートで開かれたアフリカン・アート&クラフトフェアで購入したもの。 |

|

|

|

大西重成「ピーナッツの人形」 |

|

見渡すかぎり牧場や林が広がる中に小さな町が現れ消える、いかにも北海道らしい風景をひた走る。女満別空港から約1時間、釧路と網走を結ぶ国道240号線の津別の町はずれの丘に、突然現れる真っ赤に塗られたサイロと小屋が目印の「シゲチャンランド」。敷地8000坪という牧場跡地に、大小の「ハウス」と呼ばれる展示空間が点在し、屋外にもカラフルな立体物が置かれているのが見える。 |

|

|

|

青木仁之《素人イップス》 |

|

サラリーマンとして働きながら、奇妙な絵を描き続けている青木さん。審査員をしていたヴァニラ画廊の公募展で出会った作品。以下本人による解説―― |

|

|

|

山形牧子《モォ~やめて》 |

|

仙台市内から北上すること約1時間半、「宮城の明治村」とも呼ばれる登米の旧市街から、北上川沿いに走ったはずれにある集落が津山町。人口3000人ほどの小さな町のアトリエで制作を続ける山形牧子さんは1954年生まれの主婦。横浜出身で、結婚して岩手にやってきた。 |

|

|

|

まだいちども個展を開いていないし、作品を売った経験もないという山形さん。でも何年間もの制作でずいぶん作品も溜まっているだろうと思ったら、「ここに並べたのと、あとはちょっとだけ。ぜんぶで20~30枚しかないかな」と言われてびっくり。なんと、描きあがった作品はどんどん潰して、その上からどんどん新作を描いてしまうのだという! |

|

|

|

KAZU(題名、制作年不詳) |

|

|

|

勝木てるお「漫画雑誌の表紙原画」 |

|

昭和の男性向け週刊漫画誌全盛期に活躍した漫画家のひとりに勝木てるおがいる。あるとき札幌の古書店で、漫画雑誌の表紙原画がまとまって出ていたのを見つけたのが壁面上部に展示してあるシリーズである。 |

|

ここまでが2階の「茶と酒 わかめ」エリア。来週は3階に向かう階段部分、そして鳥羽の秘宝館展示を部分再現した3階のメイン・インスタレーション空間にご案内する。 |

|

|

名古屋駅から電車で8分。たどり着いた南荒子駅の周辺は、あちこちに畑が残り、とても穏やかな町並みが広がっている。駅の最寄りにあるのが、一軒家を改築した美術館『小さな美術館かじた』だ。駐車場のユニークな庭…

行きたい展覧会が多すぎる。これが国内なら思い立って新幹線に飛び乗ればいいけれど、海外だとさすがに、いきなりパスポート握って羽田に直行、カウンターで正規料金チケット購入というわけにはいかない・・・メルマ…

2023年の「根本敬 presents 蛭子能収『最後の展覧会』」に続いて、青山のAkio Nagasawa Galleryではふたたび根本敬がpresentsする奇妙な展覧会『お前は黙ってろ!』が開…

広告で求人募集がありました。 応募要項に正社員・未経験者・やる気があれば誰でもOK!・昇給有り・賞与有りなど…… 早速、応募の電話をしました。 数日後、履歴書を持って面接場所に行くことになりまし…

広島県尾道市にある千光寺公園には、プロポーズにふさわしいロマンチックな名所として「恋人の聖地広場」に認定された場所がある。平成26年には、「恋人の聖地広場」から「恋人の広場」に名称変更し、約1000万…

ロードサイダーズではおなじみの写真家・天野裕氏による初の電子書籍。というか印刷版を含めて初めて一般に販売される作品集です。

本書は、定価10万円(税込み11万円)というかなり高価な一冊です。そして『わたしたちがいたところ』は完成された書籍ではなく、開かれた電子書籍です。購入していただいたあと、いまも旅を続けながら写真を撮り続ける天野裕氏のもとに新作が貯まった時点で、それを「2024年度の追加作品集」のようなかたちで、ご指定のメールアドレスまで送らせていただきます。

旅するごとに、だれかと出会いシャッターを押すごとに、読者のみなさんと一緒に拡がりつづける時間と空間の痕跡、残香、傷痕……そんなふうに『わたしたちがいたところ』とお付き合いいただけたらと願っています。

稀代のレコード・コレクターでもある山口‘Gucci’佳宏氏が長年収集してきた、「お色気たっぷりのレコードジャケットに収められた和製インストルメンタル・ミュージック」という、キワモノ中のキワモノ・コレクション。

1960年代から70年代初期にかけて各レコード会社から無数にリリースされ、いつのまにか跡形もなく消えてしまった、「夜のムードを高める」ためのインスト・レコードという音楽ジャンルがあった。アルバム、シングル盤あわせて855枚! その表ジャケットはもちろん、裏ジャケ、表裏見開き(けっこうダブルジャケット仕様が多かった)、さらには歌詞・解説カードにオマケポスターまで、とにかくあるものすべてを撮影。画像数2660カットという、印刷本ではぜったいに不可能なコンプリート・アーカイブです!

プロのアーティストではなく、シロウトの手になる、だからこそ純粋な思いがこめられた血みどろの彫刻群。

これまでのロードサイド・ライブラリーと同じくPDF形式で全289ページ(833MB)。展覧会ではコラージュした壁画として展示した、もとの写真280点以上を高解像度で収録。もちろんコピープロテクトなし! そして同じく会場で常時上映中の日本、台湾、タイの動画3本も完全収録しています。DVD-R版については、最近ではもはや家にDVDスロットつきのパソコンがない!というかたもいらっしゃると思うので、パッケージ内には全内容をダウンロードできるQRコードも入れてます。

書籍版では掲載できなかった別カットもほとんどすべて収録してあるので、これは我が家のフィルム収納箱そのものと言ってもいい

電子書籍版『TOKYO STYLE』の最大の特徴は「拡大」にある。キーボードで、あるいは指先でズームアップしてもらえれば、机の上のカセットテープの曲目リストや、本棚に詰め込まれた本の題名もかなりの確度で読み取ることができる。他人の生活を覗き見する楽しみが『TOKYO STYLE』の本質だとすれば、電書版の「拡大」とはその密やかな楽しみを倍加させる「覗き込み」の快感なのだ――どんなに高価で精巧な印刷でも、本のかたちではけっして得ることのできない。

伝説のグランドキャバレー・ベラミ・・・そのステージを飾った踊り子、芸人たちの写真コレクション・アルバムがついに完成!

かつて日本一の石炭積み出し港だった北九州市若松で、華やかな夜を演出したグランドキャバレー・ベラミ。元従業員寮から発掘された営業用写真、およそ1400枚をすべて高解像度スキャンして掲載しました。データサイズ・約2ギガバイト! メガ・ボリュームのダウンロード版/USB版デジタル写真集です。

ベラミ30年間の歴史をたどる調査資料も完全掲載。さらに写真と共に発掘された当時の8ミリ映像が、動画ファイルとしてご覧いただけます。昭和のキャバレー世界をビジュアルで体感できる、これ以上の画像資料はどこにもないはず! マンボ、ジャズ、ボサノバ、サイケデリック・ロック・・・お好きな音楽をBGMに流しながら、たっぷりお楽しみください。

――ラブホの夢は夜ひらく

新風営法などでいま絶滅の危機に瀕しつつある、遊びごころあふれるラブホテルのインテリアを探し歩き、関東・関西エリア全28軒で撮影した73室! これは「エロの昭和スタイル」だ。もはや存在しないホテル、部屋も数多く収められた貴重なデザイン遺産資料。『秘宝館』と同じく、書籍版よりも大幅にカット数を増やし、オリジナルのフィルム版をデジタル・リマスターした高解像度データで、ディテールの拡大もお楽しみください。

円形ベッド、鏡張りの壁や天井、虹色のシャギー・カーペット・・・日本人の血と吐息を桃色に染めあげる、禁断のインテリアデザイン・エレメントのほとんどすべてが、ここにある!

――秘宝よ永遠に

1993年から2015年まで、20年間以上にわたって取材してきた秘宝館。北海道から九州嬉野まで11館の写真を網羅し、書籍版では未収録のカットを大幅に加えた全777ページ、オールカラーの巨大画像資料集。

すべてのカットが拡大に耐えられるよう、777ページページで全1.8ギガのメガ・サイズ電書! 通常の電子書籍よりもはるかに高解像度のデータで、気になるディテールもクローズアップ可能です。

1990年代の撮影はフィルムだったため、今回は掲載するすべてのカットをスキャンし直した「オリジナルからのデジタル・リマスター」。これより詳しい秘宝館の本は存在しません!

70枚のTシャツと、70とおりの物語。

あなたにも〈捨てられないTシャツ〉ありませんか? あるある! と思い浮かんだあなたも、あるかなあと思ったあなたにも読んでほしい。読めば誰もが心に思い当たる「なんだか捨てられないTシャツ」を70枚集めました。そのTシャツと写真に持ち主のエピソードを添えた、今一番おシャレでイケてる(?)“Tシャツ・カタログ"であるとともに、Tシャツという現代の〈戦闘服〉をめぐる“ファッション・ノンフィクション"でもある最強の1冊。 70名それぞれのTシャツにまつわるエピソードは、時に爆笑あり、涙あり、ものすんごーい共感あり……読み出したら止まらない面白さです。

編集に「術」なんてない。

珍スポット、独居老人、地方発ヒップホップ、路傍の現代詩、カラオケスナック……。ほかのメディアとはまったく違う視点から、「なんだかわからないけど、気になってしょうがないもの」を追い続ける都築響一が、なぜ、どうやって取材し、本を作ってきたのか。人の忠告なんて聞かず、自分の好奇心だけで道なき道を歩んできた編集者の言葉。

多数決で負ける子たちが、「オトナ」になれないオトナたちが、周回遅れのトップランナーたちが、僕に本をつくらせる。

編集を入り口に、「新しいことをしたい」すべてのひとの心を撃つ一冊。

こころがかゆいときに読んでください

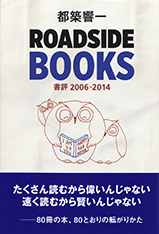

「書評2006-2014」というサブタイトルのとおり、これは僕にとって『だれも買わない本は、だれかが買わなきゃならないんだ』(2008年)に続く、2冊めの書評集。ほぼ80冊分の書評というか、リポートが収められていて、巻末にはこれまで出してきた自分の本の(編集を担当した作品集などは除く)、ごく短い解題もつけてみた。

このなかの1冊でも2冊でも、みなさんの「こころの奥のかゆみ」をスッとさせてくれたら本望である。

あえて独居老人でいること。それは老いていくこの国で生きのびるための、きわめて有効なスタイルかもしれない。16人の魅力的な独居老人たちを取材・紹介する。

たとえば20代の読者にとって、50年後の人生は想像しにくいかもしれないけれど、あるのかないのかわからない「老後」のために、いまやりたいことを我慢するほどバカらしいことはない――「年取った若者たち」から、そういうスピリットのカケラだけでも受け取ってもらえたら、なによりうれしい。

いちばん刺激的な音楽は路上に落ちている――。

咆哮する現代詩人の肖像。その音楽はストリートに生まれ、東京のメディアを遠く離れた場所から、先鋭的で豊かな世界を作り続けている。さあ出かけよう、日常を抜け出して、魂の叫びに耳を澄ませて――。パイオニアからアンダーグラウンド、気鋭の若手まで、ロングインタビュー&多数のリリックを収録。孤高の言葉を刻むラッパー15人のすべて。

2012年、東京右傾化宣言!

この都市の、クリエイティブなパワー・バランスは、いま確実に東=右半分に移動しつつある。右曲がりの東京見聞録!

576ページ、図版点数1300点、取材箇所108ヶ所!