日本エロ雑誌創刊号コレクション 第三回 1984~1986年編(文・資料提供:安田理央)

古本屋で出会った『ウィークエンドスーパー』でエロ本の面白さに目覚めた僕は、それから様々なエロ本を買い漁った。そうした中で出会ったのが『ボディプレス』だった。奇しくも『ウィークエンドスーパー』と同じ白夜…

book 『TOKYO STYLE』と『ゆびさきのこい』 |

|

まったくの偶然だが、8月に2冊の新刊がリリースされる。前号までにちょこっとお知らせしたが、一冊はデザイン関係に興味のあるかたならご存じのスペイン・バルセロナの「APARTAMENTO」(アパルタメント)による、1993年に京都書院から刊行された大判の『TOKYO STYLE』を、ほぼそのまま復刊した英語版『TOKYO STYLE』。いったいなぜ2024年になって、30年前の東京の安アパートの写真集を・・・・・・と、お話が来ていらい謎が深まるばかりだったけれど、ついに現実の分厚い写真集が届いて、あらためてびっくり。でも、とりあえずありがたい! |

|

[TOKYO STYLE by APARTAMENTO] |

|

|

|

本のテキストは英語のみだけど、ここで序文を日本語にしたものを読んでもらえたら、いろいろ説明するより気分をわかってもらえるかと―― |

|

TOKYO STYLEの昔といま |

|

TOKYO STYLEが初めて世に出たのは1993年のことだった。当時の日本にはまだバブル経済の余韻が二日酔いの頭痛のように残っていたから、そんなときに安くて狭くて乱雑な部屋を100軒あまりも撮影して、あえて豪華なコーヒーテーブルブックに偽装して出版しようという企画に乗ってくれる出版社があるわけもなく、やむをえず自分で初めて大型カメラを買って、クルマを持っていなかったからスクーターの足元に機材を載せて、2年間以上東京の街を走り回っていたのだった。それが僕の写真家としての出発点になり、そうしてオリジナルの出版から30年以上経って新しいバージョンがヨーロッパでリリースされるというのは、小さな奇跡のような出来事に思われる。 |

|

|

|

あのころ、バブル経済の落とし子のような異様に豪華な居住空間ばかりがメディアで紹介され、いっぽうバブルの恩恵を受けなかった「安くて狭くて乱雑」な庶民の空間はけっして紹介されることがなかった。世の中の大半がそっちなのに、メディアではそれが隠されているという事実――メジャーとは言えないがマジョリティではある――ことを追いかけていくのが、生涯をかけた自分の仕事だと、このとき僕は悟ったのだった。それから30年過ぎたいまになって、やっぱりメディアの大半はセレブや超富裕層のゴージャスなライフスタイルばかりを見せつけるけれど、それは多くのひとびとの暮らしにとってなんのリアリティもない。もしかしたら30年前よりずっとひどい経済格差が当たり前になっている現在だからこそ、30年前の東京のささやかな生活空間がチャーミングに見えてくるのかもしれない。 |

|

|

|

いまの若者と当時の若者の部屋の違いってなんですか?とよく聞かれる。写真に写っている部屋にはブラウン管のテレビやパソコンのモニター、FAXマシンや固定電話、ラジカセ、大きなステレオセット、ビデオデッキ・・・・・・いまはほぼ絶滅してしまったものがいっぱい写っている。部屋の壁や床には服が積み上げられていて、それはまだファストファッションが存在しなかった時代に、だれもがいまよりはるかに服を大切に、長く着ていたからだった。極小の台所に食材や食器が詰め込まれているのはUber Eatsがなかったからだし、レコードやカセットテープや本や雑誌があふれているのは、SpotifyもKindleもなくて、気に入ったコンテンツはクラウドではなくすべてローカルに、つまり自分の手元におかなくてはならなかったからだった(まだ携帯電話どころかインターネットも普及してない時代だったのだし)。だからこそ、そういう部屋は住み手それぞれの個性の(巧まざる)ディスプレーだった。2024年のいま、同じような家賃の部屋に住む若者を探して写真を撮らせてもらっても、ずっと薄味というか生活感の希薄なイメージになってしまうのは「このひとがなにを着て、なにを読んで、なにを聴いて、なにをつくって食べてるのか」が、部屋からちっとも見えてこないからだ。 |

|

|

|

TOKYO STYLEからしばらく経ったころ、小さな雑誌のために「部屋(ヘアー)ヌード」という連載をしたことがあった。これは若者たちの部屋に行って、そこでヌード写真を撮らせてもらうという企画で、日本語で「部屋 HEYA」と(アンダー)ヘアーが同音であることから発想したダジャレのタイトルをつけたシリーズだった。 |

|

|

|

音楽や映画はストリーミングで、読書は電子書籍で、それもすべてスマホ1台で、服はファストファッションで何回か着たら捨てて、食事はデリバリーで・・・・・・というライフスタイルで、部屋はいったいどんな個性を帯びることができるだろうか。いま、TOKYO STYLEを見直して、こみ上げてくる懐かしさは、なにもブラウン管のテレビやステレオセットが写っているからではなくて、かつては部屋が住み手の個性のもっとも豊かな表象だったから。それは部屋がひとりひとりのヴンダーカンマーだったからなのだ。 |

|

|

|

アパルタメント版『TOKYO STYLE』はすでにいくつかの書店で販売中。輸入元のtwelvebooksのサイトからも購入いただける。 |

|

|

|

[ゆびさきのこい Outsider Photography in Japan] |

|

ロードサイダーズやそのほかさまざまな取材で出会ってきた無名の、しかしオリジナリティあふれる写真を撮るひとびと13人を集めた、アウトサイダー・アートならぬアウトサイダー・フォトグラフィのコレクション。フィルムカメラがいいだの、ライカが欲しいだの、銀塩プリントがどうだの、そういうカメラオヤジの趣味世界から遠い場所で、人知れず表現を続ける孤独な長距離走者たちがいて、それを僕らはほとんど知らずにきた。『ゆびさきのこい Outsider Photography in Japan』は、これまでほとんど存在しなかった視点からの、写真表現を見つめ直す作品集になる。 |

|

|

|

カメラオヤジの壁 |

|

1837年にダゲレオタイプ写真が出現してからもうすぐ200年、言うまでもなく現代は史上もっとも大量の写真が日々撮影・公開されている時代だ。 |

|

今回は「日本のアウトサイダー・フォトグラフィ」としたが、世界には当然ながらこの何十倍、何百倍の素晴らしいアウトサイダー・フォトグラファーがいる。だってフルサイズのデジタル一眼レフやライカのフィルムカメラを持ってるひとが何万人いるかわかならいけれど、世界にはきょうもスマホで写真を撮ってるひとが何億人もいるのだから。 |

|

|

|

木原悠介 Yusuke Kihara |

|

|

|

北村公 Ko Kitamura |

|

|

|

大倉史子 Fumiko Okura |

|

|

|

mimi |

|

|

|

井口直人 Naoto Iguchi |

|

|

|

青木大祐 Daiyu Aoki |

|

|

|

露光零 Rei Tsuyumitsu |

|

|

|

島尻武史 Takeshi Shimajiri |

|

|

|

今井次郎 Jiro Imai |

|

|

|

北村千誉則 Chiyonori Kitamura |

|

|

|

天野裕氏 Yuji Amano |

|

|

|

杉浦篤 Atsushi Sugiura |

|

|

|

山口慧太郎 Keitaro Yamaguchi |

|

『TOKYO STYLE』と『ゆびさきのこい』刊行記念トーク! |

|

|

|

8月22日(木)19:30~ 代官山蔦屋書店 3号館 2階 SHARE LOUNGE |

古本屋で出会った『ウィークエンドスーパー』でエロ本の面白さに目覚めた僕は、それから様々なエロ本を買い漁った。そうした中で出会ったのが『ボディプレス』だった。奇しくも『ウィークエンドスーパー』と同じ白夜…

先週の『銀座を彩る女たち』に続く、夜の銀座本特集。今週紹介するのは『銀座社交料飲協会八十年史』。A4に近いサイズでハードカバー函入りの豪華な仕様。定価が記載されていないので、協会員、関係者に配布された…

先週の告知で京都ホホホ座ねどこでの出版記念展を紹介した松本国三の『手紙 松本国三』。存命・現役のアウトサイダー/アールブリュットの作家としては異例のボリュームとなる4冊組作品集だ。今週は国ちゃん(付き…

アイドル雑誌『BOO!』の編集に明け暮れていた1987年の終わり頃。それまで編集のメインであった副編集長のIさんが、突然退社してしまい、僕が誌面の三分の一以上を担当しなければならなくなった。編集部に泊…

今年も東京アートブックフェアが近づいてきました。楽しみだけど、あんなに混んでるとちょっと・・・・・・と思ってるひともいますよねえ。出展料も高額だし、抽選だし!もちろんロードサイダーズ・ウィークリーは参…

ロードサイダーズではおなじみの写真家・天野裕氏による初の電子書籍。というか印刷版を含めて初めて一般に販売される作品集です。

本書は、定価10万円(税込み11万円)というかなり高価な一冊です。そして『わたしたちがいたところ』は完成された書籍ではなく、開かれた電子書籍です。購入していただいたあと、いまも旅を続けながら写真を撮り続ける天野裕氏のもとに新作が貯まった時点で、それを「2024年度の追加作品集」のようなかたちで、ご指定のメールアドレスまで送らせていただきます。

旅するごとに、だれかと出会いシャッターを押すごとに、読者のみなさんと一緒に拡がりつづける時間と空間の痕跡、残香、傷痕……そんなふうに『わたしたちがいたところ』とお付き合いいただけたらと願っています。

稀代のレコード・コレクターでもある山口‘Gucci’佳宏氏が長年収集してきた、「お色気たっぷりのレコードジャケットに収められた和製インストルメンタル・ミュージック」という、キワモノ中のキワモノ・コレクション。

1960年代から70年代初期にかけて各レコード会社から無数にリリースされ、いつのまにか跡形もなく消えてしまった、「夜のムードを高める」ためのインスト・レコードという音楽ジャンルがあった。アルバム、シングル盤あわせて855枚! その表ジャケットはもちろん、裏ジャケ、表裏見開き(けっこうダブルジャケット仕様が多かった)、さらには歌詞・解説カードにオマケポスターまで、とにかくあるものすべてを撮影。画像数2660カットという、印刷本ではぜったいに不可能なコンプリート・アーカイブです!

プロのアーティストではなく、シロウトの手になる、だからこそ純粋な思いがこめられた血みどろの彫刻群。

これまでのロードサイド・ライブラリーと同じくPDF形式で全289ページ(833MB)。展覧会ではコラージュした壁画として展示した、もとの写真280点以上を高解像度で収録。もちろんコピープロテクトなし! そして同じく会場で常時上映中の日本、台湾、タイの動画3本も完全収録しています。DVD-R版については、最近ではもはや家にDVDスロットつきのパソコンがない!というかたもいらっしゃると思うので、パッケージ内には全内容をダウンロードできるQRコードも入れてます。

書籍版では掲載できなかった別カットもほとんどすべて収録してあるので、これは我が家のフィルム収納箱そのものと言ってもいい

電子書籍版『TOKYO STYLE』の最大の特徴は「拡大」にある。キーボードで、あるいは指先でズームアップしてもらえれば、机の上のカセットテープの曲目リストや、本棚に詰め込まれた本の題名もかなりの確度で読み取ることができる。他人の生活を覗き見する楽しみが『TOKYO STYLE』の本質だとすれば、電書版の「拡大」とはその密やかな楽しみを倍加させる「覗き込み」の快感なのだ――どんなに高価で精巧な印刷でも、本のかたちではけっして得ることのできない。

伝説のグランドキャバレー・ベラミ・・・そのステージを飾った踊り子、芸人たちの写真コレクション・アルバムがついに完成!

かつて日本一の石炭積み出し港だった北九州市若松で、華やかな夜を演出したグランドキャバレー・ベラミ。元従業員寮から発掘された営業用写真、およそ1400枚をすべて高解像度スキャンして掲載しました。データサイズ・約2ギガバイト! メガ・ボリュームのダウンロード版/USB版デジタル写真集です。

ベラミ30年間の歴史をたどる調査資料も完全掲載。さらに写真と共に発掘された当時の8ミリ映像が、動画ファイルとしてご覧いただけます。昭和のキャバレー世界をビジュアルで体感できる、これ以上の画像資料はどこにもないはず! マンボ、ジャズ、ボサノバ、サイケデリック・ロック・・・お好きな音楽をBGMに流しながら、たっぷりお楽しみください。

――ラブホの夢は夜ひらく

新風営法などでいま絶滅の危機に瀕しつつある、遊びごころあふれるラブホテルのインテリアを探し歩き、関東・関西エリア全28軒で撮影した73室! これは「エロの昭和スタイル」だ。もはや存在しないホテル、部屋も数多く収められた貴重なデザイン遺産資料。『秘宝館』と同じく、書籍版よりも大幅にカット数を増やし、オリジナルのフィルム版をデジタル・リマスターした高解像度データで、ディテールの拡大もお楽しみください。

円形ベッド、鏡張りの壁や天井、虹色のシャギー・カーペット・・・日本人の血と吐息を桃色に染めあげる、禁断のインテリアデザイン・エレメントのほとんどすべてが、ここにある!

――秘宝よ永遠に

1993年から2015年まで、20年間以上にわたって取材してきた秘宝館。北海道から九州嬉野まで11館の写真を網羅し、書籍版では未収録のカットを大幅に加えた全777ページ、オールカラーの巨大画像資料集。

すべてのカットが拡大に耐えられるよう、777ページページで全1.8ギガのメガ・サイズ電書! 通常の電子書籍よりもはるかに高解像度のデータで、気になるディテールもクローズアップ可能です。

1990年代の撮影はフィルムだったため、今回は掲載するすべてのカットをスキャンし直した「オリジナルからのデジタル・リマスター」。これより詳しい秘宝館の本は存在しません!

70枚のTシャツと、70とおりの物語。

あなたにも〈捨てられないTシャツ〉ありませんか? あるある! と思い浮かんだあなたも、あるかなあと思ったあなたにも読んでほしい。読めば誰もが心に思い当たる「なんだか捨てられないTシャツ」を70枚集めました。そのTシャツと写真に持ち主のエピソードを添えた、今一番おシャレでイケてる(?)“Tシャツ・カタログ"であるとともに、Tシャツという現代の〈戦闘服〉をめぐる“ファッション・ノンフィクション"でもある最強の1冊。 70名それぞれのTシャツにまつわるエピソードは、時に爆笑あり、涙あり、ものすんごーい共感あり……読み出したら止まらない面白さです。

編集に「術」なんてない。

珍スポット、独居老人、地方発ヒップホップ、路傍の現代詩、カラオケスナック……。ほかのメディアとはまったく違う視点から、「なんだかわからないけど、気になってしょうがないもの」を追い続ける都築響一が、なぜ、どうやって取材し、本を作ってきたのか。人の忠告なんて聞かず、自分の好奇心だけで道なき道を歩んできた編集者の言葉。

多数決で負ける子たちが、「オトナ」になれないオトナたちが、周回遅れのトップランナーたちが、僕に本をつくらせる。

編集を入り口に、「新しいことをしたい」すべてのひとの心を撃つ一冊。

こころがかゆいときに読んでください

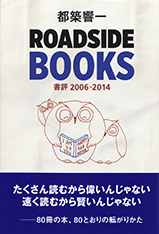

「書評2006-2014」というサブタイトルのとおり、これは僕にとって『だれも買わない本は、だれかが買わなきゃならないんだ』(2008年)に続く、2冊めの書評集。ほぼ80冊分の書評というか、リポートが収められていて、巻末にはこれまで出してきた自分の本の(編集を担当した作品集などは除く)、ごく短い解題もつけてみた。

このなかの1冊でも2冊でも、みなさんの「こころの奥のかゆみ」をスッとさせてくれたら本望である。

あえて独居老人でいること。それは老いていくこの国で生きのびるための、きわめて有効なスタイルかもしれない。16人の魅力的な独居老人たちを取材・紹介する。

たとえば20代の読者にとって、50年後の人生は想像しにくいかもしれないけれど、あるのかないのかわからない「老後」のために、いまやりたいことを我慢するほどバカらしいことはない――「年取った若者たち」から、そういうスピリットのカケラだけでも受け取ってもらえたら、なによりうれしい。

いちばん刺激的な音楽は路上に落ちている――。

咆哮する現代詩人の肖像。その音楽はストリートに生まれ、東京のメディアを遠く離れた場所から、先鋭的で豊かな世界を作り続けている。さあ出かけよう、日常を抜け出して、魂の叫びに耳を澄ませて――。パイオニアからアンダーグラウンド、気鋭の若手まで、ロングインタビュー&多数のリリックを収録。孤高の言葉を刻むラッパー15人のすべて。

2012年、東京右傾化宣言!

この都市の、クリエイティブなパワー・バランスは、いま確実に東=右半分に移動しつつある。右曲がりの東京見聞録!

576ページ、図版点数1300点、取材箇所108ヶ所!