- TOP

- バックナンバー

BACKNUMBERS

バックナンバー

photography

「大阪式」に生きるということ

いまからもう10年以上前のこと、大阪の小さな写真専門学校でトークに招かれ、そこは写真館の跡継ぎ養成みたいな地味な学校だった。学生寮があるというので、「寮の中を撮影させてくれるなら」という交換条件で引き受けたトークを終えたあと、生徒たちの緊張感のないポートフォリオを見せられて、そのなかでひとりだけ、きわだってヘンテコで輝いていたのが梅佳代だった。

photography

佐藤信太郎 『東京 I 天空樹 Risen in the East』

『東京 I 天空樹』には2008年12月、まだ更地だった段階から、2011年8月、すっかり完成した姿が隅田川の花火と並んで見えた夜まで、52景のスカイツリーが記録されている。そこに、ありがちな「真下から仰ぎ見るスカイツリーの威容」なんてカットは1枚もない。あるときは近くから、あるときはすごく遠くから撮影されているのは、「風景の中のスカイツリー」だ。

photography

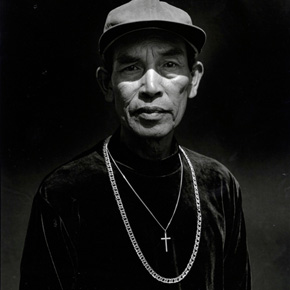

石川真生『港町エレジー』

ここにあるのは『日の丸を視る目』のような明確な社会派メッセージではなく、おのれの肉体にすべてをかけて生きる男たちの圧倒的な存在感に、目を見張る女性写真家のまなざしです。撮影されたのはいまから20年以上前ということになりますが、これが50年前でも、いまでもたぶん変わらないであろう、フリチンの生き様。モノクロームの画面から匂い立つような、男臭さ。

photography

刺青村長!

四ッ谷3丁目のギャラリー・シュハリで今月28日から開催されるのが、片山恵悟さんの『刺青村長』。「刺青村長、変態村の住人たちの、歌と踊りのしつこい饗宴!」というキャッチコピーもイカレてますが、写真もすごい・・見ておわかりのとおり。片山さんは本業が雑誌編集者。それも『実話マッドマックス』『劇画マッドマックス』両誌の編集長という、なかなかスリリングな誌面の責任編集を長く続けているので、その人脈と度胸とエネルギーは大したもの。東京の、いちばんディープなアンダーグラウンド・シーンに案内してくれます。

photography

地霊:多田裕美子と山谷の男たち

仕事にあぶれた男たちが道ばたにうずくまる山谷の通りを、まるで山谷っぽくない、若い女の子がカメラを提げて歩いて行く。後ろに続くのは重そうなカメラバッグや三脚や、背景布を担いだ、いかにも山谷の男たち。ちょっと変わった一行は、山谷の中心である玉姫公園に到着すると、慣れた手つきで黒い背景布を広げ、カメラをセットし、植え込みの一角に板を立てる。その板にはこんな文句が書かれていた――

photography

うれし恥ずかし駅前彫刻

ある日、友人から届いた封書には「都築くんならこういうの好きかと思って・・」というメッセージとともに、小さな手づくり雑誌が2冊入っていた。『駅前彫刻』と『駅前彫刻2』と題されたそれは、名前のとおり駅前や公園や道端に、だれにも気にされないままひっそりたたずむ、ブロンズや石の彫刻作品を撮影した写真集だった。

photography

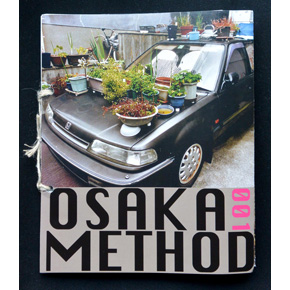

大阪式とベルギー式

四ッ谷3丁目のギャラリー・シュハリで開催中の『大阪式 コノハナ/24区』。以前にこのメルマガでも紹介した、大阪出身の写真家・谷本恵さんの、4回目となる『大阪式』です(以前の記事は1月18日号参照)。今回は天王寺エリアを離れ、これまたディープな大阪湾に面した此花区に遠征。いつものように、なんとも言えないリアル・ナニワ・スタイルをキャッチしていて、見てるだけで大阪下町世界にワープさせられる気分です。添えられたテキストも、渋い人情味満点で、ホロリとなりますよ~。

photography

サードライフにようこそ

古くからの友人でノーバート・ショルナーという写真家/映像作家がいます。ドイツ出身、1989年にロンドンにやってきて、当時最先端だった『FACE』や『i-D』誌で、いきなり活躍しはじめました。僕が知り合ったのもそのちょっと後ぐらいですが、ヴォーグをはじめとする世界中のハイファッション誌で、シャネルにプラダ、マックイーンまでトップデザイナーのファッションを撮影するような超売れっ子でありながら、いつも画面にはちょいブラックで悪戯っぽいテイストが見え隠れしていて、すごく好きなフォトグラファーでした。

photography

アメリカの『ねじ式』

以前このメルマガで『ヤング・ポートフォリオ』という企画展を紹介した清里フォトアートミュージアムで、いま『Flash! Flash! Flash! エジャートン博士、O.ウィンストン・リンク、ERICの写真』という、なかなか変化球の展覧会が開催中だ(12月24日まで)。この3人の名前だけでピンと来るひとはかなりの写真通だろう。ハロルド・エジャートン博士は、ストロボの発明者として有名。撮影に25年間を費やしたという「ミルククラウン」や、リンゴを突き抜ける弾丸の写真は、いちどは見たことあるひとも多いはずだ。

photography

記憶の島

川崎の生田緑地にある岡本太郎美術館で、いま『記憶の島――岡本太郎と宮本常一が撮った日本』という展覧会が開催中です(10月8日まで)。宮本常一(みやもと・つねいち)は偉大な民俗学者であり、僕のこころの師匠でもあるというか・・『土佐源氏』のような物語を、死ぬまでにひとつでいいから書いてみたいというのが夢でもあり。宮本常一は1907(明治40)年、岡本太郎は1911(明治44)年生まれ。ふたりは同時代人でもありました。そして岡本が華々しく活躍しながら、美術業界からは常に一歩引いた目で見られてきたように、宮本もまた民俗学の本流であった柳田国男派から長らく、徹底的に冷ややかな目で見られてきた、アウトサイダー的な存在でもありました。

photography

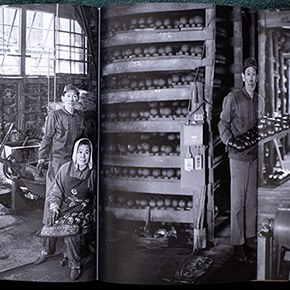

鳥取の店構え

こないだ鳥取の図書館で、鳥取市内の繁華街の写真を探していたときのこと。地元史の棚で、ペーパーバックの地味な写真集が目にとまった。『池本喜巳写真集 近世店屋考』――なにげなく手にとってパラパラしてみたら、それは鳥取県内の昔ながらの商店をモノクロームで撮影した記録だった。床屋、米屋、金物屋、時計屋、荒物屋、酒屋、駄菓子屋・・・大型カメラでじっくりきっちり、構図を固めて写し取られた空間と人物たち。1983年から2005年というから、20年間以上にわたって収集された鳥取の商店は、どれも数十年の歴史を経てきたものばかりだ。それは昭和そのものにも見えるし、いまでも地方の旧道を走っていると、カーブを曲がった先にひょっと現れそうでもある。

photography

海女の群像

写真って、どう撮るかよりも、撮らせてもらえるまでにどう持っていくかの勝負なのかも、と思うことがよくある。親しくなって、いい顔をしてもらうとかじゃない。カメラを持った他人がその場にいることが、だれの気にもならなくなって、気配を消せるところまで持っていけたら、それはもう撮影の大半を終えたも同然、ということがよくある。このほど10年ぶりに再刊されたという『海女の群像』という写真集を見た。撮影者の岩瀬禎之さんは1904(明治37)年生まれ。すでに2001(平成13)年に97歳で亡くなられているが、千葉・御宿の地で江戸時代から続く地酒「岩の井」蔵元として酒造りに励みながら、長く地元の海女たちを写真に収めてきた。

photography

センター街のロードムービー

印画紙の上にあらわれ消える男女たち。それはいまから数年前、日本でいちばんスリリングな夜があった時代の渋谷センター街に、生きていた男の子と女の子たちだ。焦点の合った主人公と、その向こうのぼやけた街並み。鮮やかで、しかもしっとりしたカラー(それはウォン・カーウェイの撮影監督だったクリストファー・ドイルや、ベンダースやジム・ジャームッシュのロビー・ミューラーのような色彩感覚)。1枚1枚のプリントに閉じ込められた、なんとも言えない、あの時代の空気感。そしてこの素晴らしい写真を撮った鈴木信彦さんは、プロの写真家ではなく、仕事をしながら週末渋谷に通うだけのアマチュア・カメラマンなのだという・・。

photography

痛車賛歌――坂口トモユキのデジタル細密画

「いたしゃ」と言われて「イタ車」を連想するのか、「痛車」を連想するのか、君はどちらのタイプだろうか。痛車とは、ご存じ車体にアニメやゲームのキャラのイラストを貼りつけた、ヲタク活動の一環。以前は週末の秋葉原名物だったりしたが、最近では全国各地の街角で見かけることが少なくない。その痛車の名作群を2009年から撮影しつづけている、坂口トモユキさんの写真集『痛車Z』が12月6日に発売され、併せて中野ブロードウェイ内のギャラリーで写真展も今月末から開かれる。坂口トモユキさんは1969年生まれの写真家。東京近郊の住宅地を深夜に撮影して回った『HOME』を2008年に発表する。僕が坂口さんの名前を知ったのも、その年の木村伊兵衛賞審査会場で写真集を見たときだった。

photography

ブローニュの森の貴婦人たち――中田柾志の写真世界1

深い緑の森の夜、フラッシュに浮かび上がる挑発的な女。ビニールの花のごとく地面を覆う使用済みのコンドーム・・・。パリ、ブローニュの森にあらわれる娼婦たちの生態である。パリ市街の西側に広がるブローニュの森。凱旋門賞のロンシャン競馬場や、全仏オープンのロランギャロスも含むこの広大な森林公園が、昔から娼婦や男娼の巣窟としても有名だったことを知るひとも少なくないだろう。そういえばあの佐川一政が、死姦し食べ残した遺体を捨てようとしたのも、この森のなかだった。陽と陰がひとつの場所に、こんなふうに混在するのがまた、いかにもパリらしいというか。

photography

連載:スナックショット 13 長野2(平田順一)

寒中お見舞い申し上げます、どうも平田です。今年もぐっと胸にくるような街角、時空を超越したような酒場を求めて歩き回りますので、よろしくお付き合い願います。今回のスナックショットは長野県北信地方、15年前冬季オリンピックの舞台となった長野県の北部です。長野県は首都圏から割と近いわりに気候・風土が関東平野と異なるので、夏は避暑、冬はスキーやスノーボードで活況を呈しており、そのどちらにも縁がない自分も足繁く訪れている。

photography

阿片とオヤジと制服たち――中田柾志の写真世界2

先週に続いてお送りする写真家・中田柾志のストレンジ・ドキュメンタリー・ワールド。今週はラオス、キューバ、タイの3ヶ所でまとめられたシリーズをご紹介しよう。アルバイトで生活費を稼ぎながら、テーマを熟考しては旅に出る生活を繰り返してきた、43歳の知られざる写真家。そのエネルギッシュな視覚の冒険をお楽しみいただきたい。 なお、本稿は先週書いたように前後編にわけてお送りするはずだったが、あまりにも紹介したい作品が多いので! 次週もまた別のシリーズをお見せする予定、お楽しみに。

photography

隣人。―― 北朝鮮への旅

去年末、北朝鮮を撮影した写真集が出版された。タイトルは『隣人。――38度線の北』。撮影したのは初沢亜利(はつざわ・あり)という日本人のカメラマンだ。北朝鮮の写真と言われただけで、思い浮かぶイメージはいろいろあると思う。でもこの本の中にはボロボロの孤児も、こちらをにらみつける兵士も、胸をそらした金ファミリーの姿もない。 そもそも隠し撮りではなく、真っ正面から撮影されたイメージは、遊園地でデートする若いカップルであったり、卓球に興じる少年であったり、ファストフード店で働く女性や、海水浴場でバーベキューを楽しんだり、波間に寄り添う中年夫婦だったりする。言ってみればごくふつうの国の、ごくふつうの日常があるだけで、でもそれが他のあらゆる国でなく、「北朝鮮」という特別な国家のなかで撮影されたというだけで、この本は特別な重みをたたえている。

photography

可愛くて、やがて恐ろしき堕落部屋

今週あたり全国の書店に行き渡っているだろう、話題の写真集がある。先行販売している一部書店やネットでは、すでにかなり盛り上がっているその一冊は『堕落部屋』という。デビューしたてのアイドルだったり、アーティストの卵だったり、アルバイトだったりニートだったり・・・さまざまな境遇に暮らす、すごく可愛らしい女の子たちの、あんまり可愛らしくない部屋を50も集めた、キュートともホラーとも言える写真集だ。実はこの本、僕がオビを書かせてもらっている。ほかの文筆業の方々はどうなのかわからないが、僕にとって他人の本のオビを書くというのは、けっこうプレッシャーのかかる仕事で、ごく親しいひとの本以外はなるべく受けたくない。だから自分の本のオビも、かならず自分で書く。でも、この川本史織という若い写真家の作品集は、ゲラを見せてもらった時点で、なんとかキャッチーなオビを書いてあげたい、という気持ちになった。

photography

共犯者をさがして ―― 中田柾志の写真世界3

2週にわたってお送りしてきた中田柾志のビザール・ドキュメンタリー。最後になる今週は、2006年から現在まで続行中のプロジェクト「モデルします」をご紹介する。素人女性が応募してくるモデル募集サイトで探した女性たちを、中田さんはすでに数十名撮影してきた。その写真プリントと、応募してきた彼女たちの自己評価というか、自己アピールをセットにした作品群。プロのモデルのように美形でもなければ、スタイルも並みか、並み以下。そんな女の子たちが、自分を撮影モデルとして、会ったこともない人間にみずから売り込むという、それ自体がきわめて異常なシチュエーション。

photography

サーカスが街にいたころ

昨年12月5日配信号の『捨てる神と拾う神――森田一朗すてかんコレクション』をご記憶だろうか。それは昭和の時代の、無名の作者たちによる優れたストリート・デザインだったが、コレクションの主である森田一朗さんは、市井の人間を長く撮りつづけてきたドキュメンタリー・フォトグラファーである。品川区にある森田さんのご自宅には、ほんの少し前に過ぎ去ってしまった時代の日本人と、その生活の記憶が、膨大なネガとプリントになって保存されている。これから数回にわたって、その貴重なストックの一端を見せていただこうと思う。まず今週、来週はサーカスのお話から。

photography

サーカスが街にいたころ 2

先週に続いてお送りするドキュメンタリー・フォトグラファー、森田一朗さんのサーカス・コレクション。ご自宅に眠る膨大なコレクションから、先週紹介できなかったぶんを、森田さんご自身が『藝能東西』誌に寄稿した文章とあわせてご覧いただく。春になるとサーカスが街にやってきていた時代があった。モノクロームの画面から滲み出る、興奮と哀愁と自由の空気を胸いっぱいに吸い込んでいただきたい。

photography

刺青の陰影 1

先月から今月にかけて、052~053号で紹介した森田一朗・写真コレクション『サーカスが街にいたころ』。今週と来週はその続編として、森田さんの刺青写真コレクションをお見せする。森田さんが刺青を撮りはじめたのは1960年代。サーカスについて回り始めるより前のことだった――。“僕はね、ひとにどんどん近づいてって、話を聞くのが好きなんですよ。それであるとき、風呂屋に行って、隣にいたひとをぱっと見たら、素晴らし彫りものをしていてね。それで思わず「これ、水滸伝じゃないですか」って聞いたんです。『張順の浪切り』っていう図柄だったんだけど、本人はそれを知らなかったのね。それで「あんた詳しいな」ってことになって、仲良くなって家に遊びに行かせてもらったりしてたんです。

photography

刺青の陰影 2

052~053号で紹介した森田一朗・写真コレクション『サーカスが街にいたころ』。その続編として先週に引き続き、森田さんの刺青写真コレクションをお見せする。1966(昭和41)年に発表された写真集『刺青』(図譜新社刊、英語解説ドナルド・リチー)に掲載された写真群と、江戸下町の粋を体現するような、刺青愛好家の聞き書きをあわせてお楽しみいただきたい。今回ご紹介するのは、浮世絵摺師の北島ひで松さん。浅草生まれの浅草育ちで、日本一の浮世絵摺師と言われた人物だ。森田一朗さんは、北島ひで松さんのことをこんなふうに紹介している――

photography

海辺にて――デレク・ジャーマンへの旅

来週月曜(11日)まで、そのタカシマヤ美術画廊で開催されているのが『高橋恭司 “ブルーブルー” ―デレク・ジャーマンの庭―』という写真展だ。亡くなったのが1994年だから、もうすぐ没後20年になるデレク・ジャーマン。「映画監督・舞台デザイナー・作家・園芸家」などとウィキには書かれているが、みなさんにとってデレク・ジャーマンとは、どんな存在だったのだろう。最初から最後まで画面が青一色だった、あまりに異色な遺作『ブルー』を思い出すひともいるだろうし、かつて日本でも彼の庭園を紹介する本の翻訳版が出たことから、おしゃれな園芸家として知っているひともいるだろう。

photography

つくりもののまこと――『日本映画 スチル写真の美学』展によせて

「ハリスさんも死んだ、鶴さんも死んだ、今度はわたしの番なんだ・・」と絶唱するのはご存知『お吉物語』だが、先月末でシネパトスが死んで、5月末でテアトルシネマが死んで、銀座の映画館もどうなっちゃうんだろう・・・涙。そのテアトルシネマから首都高の下をくぐってすぐ、京橋のフィルムセンター(東京国立近代美術館フィルムセンター)は、銀座エリアに残された数少ない映画ファンの聖地である。過去の名作や埋もれた作品の上映はもちろん、展覧会もなかなかおもしろいフィルムセンター。先月末まで開催していた『西部劇(ウェスタン)の世界 ポスターで見る映画史 Part1』も楽しかったが、今月16日からは『映画より映画的! 日本映画 スチル写真の美学』と題された非常に珍しい、そして個人的に思い入れの深い展覧会がスタートする――。

photography

拳闘家と写真家――ふたりのファイターによせて

梅小路公園には去年、京都水族館がオープン。これまで京都市民には場末扱いされてきた下京区への、ひとの流れの変化を呼び起こしているが、先週土曜日にはこの京都水族館のすぐおとなりに、小さなギャラリーがひっそりオープンした。『trace』という名の、三角屋根の古い倉庫を改造したギャラリーは、写真家であり美術作家でもある山口和也が開いたもの。そのこけら落とし企画として5月12日までのほぼ1ヶ月間、山口さんが6年間にわたって撮影し続けてきたプロボクサー小松則幸の写真展を開催している。

photography

つくりもののまこと――伝説のスチルマン井本俊康さんに聞く

これまでほとんどまったく脚光を浴びることのなかったスチルマンをフィーチャーした、貴重な機会となる今回の展覧会。『Frozen Beauties 日本映画黄金時代のスティル・フォトグラフィ』(2000年、Asupect刊)に掲載した、僕のロビーカード・コレクションも展示されているが、今週は全盛期の日活で活躍したスチルマン・井本俊康(いもと・としやす)さんのお話を伺ってみよう。東京品川区の静かな住宅街に奥様とふたりで暮らす井本さんは、日活時代に石原裕次郎の作品だけで33本、吉永小百合を24本、会社を離れてフリーになり、引退するまで実に380本もの映画スチルを手がけた、伝説のカメラマンである――。

photography

梅佳代展オープン!

先週土曜日から初台の東京オペラシティ・アートギャラリーで始まった『UMEKAYO 梅佳代展』。すでにチェックしたというひともいるでしょう。これまでの彼女の展覧会の中でも最大規模の、そして現代日本のポップ・カルチャーにおける写真表現の最前線をあらわにする、絶対注目の大規模展覧会です――こんなこと言うと、生真面目なアート・フォトグラフィ信奉者に怒られそうですが。梅佳代についてはもう説明の必要がないと思うので、ここでは書きません。1981年に石川県で生まれ、2002年に大阪の日本写真映像専門学校を卒業。2006年に初写真集『うめめ』を発表して一躍注目を集め、翌年には木村伊兵衛写真賞を受賞(このときは僕が審査員でした)。それからの活躍はご存知のとおりです。

photography

一夜漬けの死体――川本健司の「よっぱらい天国」

新宿でも、渋谷でも池袋でもどこでもいい。東京の夜の街を初めて歩く外国人がいきなり度肝を抜かれるもの――それは道端に倒れている人間たちだ。あっちにもこっちにも、街路樹の根本にもビルの入口にも、ぐったりとからだを横たえて動かないひとたちがいる。それは人体というより、薄暗がりのなかの小さな障害物だ。ニューヨークだってロンドンだってパリだって、バンコクだってマニラだって道に倒れている人間はいっぱいいるが、東京の場合はそれがスーツ姿のサラリーマンだったり、ミニスカートの女子だったりする。で、事情を知らない外国人は「東京はなんてタフな場所だ!」と驚いたり、「死んでるんじゃないの?」とオロオロしたりするのだが、「いや、酔っぱらってるだけだよ」と聞かされて二度びっくり。「財布やカバンを盗られないのか!」「レイプされないのか!」と、こんどは「東京って、なんて安全な場所なんだ」と感心したりする。

photography

ガラパゴス・シティ、大阪

昔は憧れて京都に住んでみたこともあるけれど、いまは仕事に行くにも、遊びで行くにも、京都より大阪のほうが百倍好きだったりする。一見、なんの変哲もない、なんの風情もない大阪の街を歩いていて、突然に出くわす人々や風景。そこには同じ日本でありながら、明らかに東京とも、京都とも、ほかのどこともちがう、大阪っぽいとしか言いようのないノリというか、グルーヴというか、そういう異質な空気感が確実にある。だから僕にとっての大阪のイメージは、ここだけがどこか別な方向への進化を辿っているとしか思えない、ガラパゴス的な印象の場所でもある。そういう大阪の空気をすごくうまく捉えている、若い写真家が谷本恵さんだ。

photography

笑う流れ者――アンダーグラウンド・フォトグラファー木股忠明の世界

仙台、新宿ゴールデン街、神奈川県綱島・・・同時多発的に小さな写真展が、ひっそりと開かれている。『笑う流れ者木股忠明の思いで』――ひっそりすぎて、そんな展覧会があることすら知らないひとがほとんどだろうし、木股忠明という写真家の名前も、よほど詳しいひとでないと聞いたことがないだろう。写真に詳しいひとですらなく、アンダーグラウンド・ミュージック・ワールドによほど詳しいひとでないかぎり。1970年代末期から80年代にかけて、日本の音楽業界がインディーズ・ブームというものに(ニューウェーブと呼ばれるようにもなったが)浮き立っていたころ、それとは一線を画した場所で、ずーっと小さくて暗い片隅で、ふつふつとうごめくエネルギーがあった。

photography

駅という名の広場があった――新宿駅と上野駅の写真集をめぐって

1969年、僕は中学生だった。テレビでは東大安田講堂の攻防戦がニュースで流れ、海の向こうではウッドストックに数十万人の若者が集い、19歳の永山則夫が米軍基地から盗んだピストルで4人を殺し、アームストロング船長たちが月面を散歩し、映画館には『真夜中のカウボーイ』や『イージーライダー』を観る列ができて、パチンコ屋からは『夜明けのスキャット』や『ブルー・ライト・ヨコハマ』や『人形の家』が流れていた年。そして1969年は駅が「広場」であることをやめ、「通路」になってしまった年でもあった。1969年の半年間ほど、毎週土曜夜の新宿駅西口地下は、数千人に及ぶ若者たちが集まって、身動きがとれないほどだった。ギターを抱えてフォークソングを歌う者たち。ヘルメットに拡声器で反戦と大学解体を叫ぶ者たち。ジグザグデモをくりかえす者たち。そこはまさに、毎週末に出現する祝祭空間であり、緊張と怒りに満ちた磁場でもあった。

photography

GABOMIという名の「そのまま」写真

長崎、広島、高松・・・路面電車の走っている街とは、たいてい気が合う。先々週のメルマガで紹介した、女木島の『女根』を取材に行ったときのこと。島から高松港に帰ってきて、市内をぶらぶらしてみようと、高松の路面電車「ことでん」の駅に歩いて行ったら、切符売り場の壁に異様なポスターが貼ってあった。仏生山温泉というらしい、檜造りの気持ちよさそうな大浴場に、ことでんの運転手さん、車掌さんたちが制服を着て、制帽もかぶって、白い手袋はめて、裸足で、風呂に浸かって遊んでいる。服をびしょびしょにして、湯けむりのなかで、気持ちよさそうに。

photography

写狂仙人の教え――福田満穂コレクション

先週木曜日には渋谷のギャラリー「アツコ・バルー」、そして日曜に山口湯田温泉からDOMMUNE「女将劇場生配信」で、偶然にも続けて山口県の知られざるアーティストの紹介をすることができた。渋谷で展示中の画家・田上允克、萩の仲村寿幸など、すでに本メルマガでインタビューを掲載したアーティストたちと並んで、特に反応が強かったのが、山口市在住のアマチュア・フォトグラファー福田満穂さん。あくまでストレートでありながら、どこかファニー、しかもビザール。見れば見るほど不思議な作風は、笑いの裏にひそむ乱調の美を感じさせてやまない。

photography

路上の神様 ――石倉徳弘のポートレイト・フォトグラフィ

たとえばダイアン・アーバスがフリーキーな被写体を通して、フリーキーな自分自身を撮影していたように、鬼海弘雄が浅草の人間模様のなかに自分のかけらを見つけようとしているように、優れたポートレイトは被写体を通して撮影者を浮かび上がらせずにおかない。そうでなければ、ポートレイトはただの顔かたちのサンプル集になってしまう。不思議なポートレイトのシリーズを見る機会があった。写っているのは似合わないスーツや改造制服に身を固めた少年だったり、見るからにオヤジでしかない女装家だったり、売れてなさそうなミュージシャンだったり、変な入れ墨の変な外人だったり、ホームレスだったり。

photography

優雅なファッションが最高の復讐である――ダニエル・タマーニとコンゴのサプール

イタリア人の写真家であるダニエル・タマーニは、もともと美術史を専攻していたが、数年前から写真の世界に身を投じ、当時住んでいたロンドンや、パリのアフリカ人コミュニティにとりわけ興味をもつようになった。2006年、もとはフランスが宗主国だったコンゴ共和国を旅した彼は、首都ブラザヴィルで、異様なまでにスタイリッシュに着飾った男たちと出会う。それはフランス語で「サプール(sapeur)」と呼ばれる、ヨーロッパ的なダンディズムを中央アフリカの地で体現した、ダニエルにとってまったく未知のグループだった。

photography

新連載! 隙ある風景 ロードサイダーズ・リミックス 01(ケイタタ)

日下慶太さんという若い大阪人と会えたのは、偶然見たブログがきっかけだった。ちょうど大阪出張があったので、すぐに連絡を取って通天閣下で待ち合わせ。新世界市場というシャッター商店街にある、彼と友人たちのアジトでおしゃべりしているうちに、こんな連載を始めてもらうことになった。 彼のブログには、こんな自己紹介が載っている――大阪生まれ 大阪在住。 ロシアでスパイ容疑で拘束、アフガニスタンでタリバーンと自転車を二人乗りなど、世界をフラフラとしながら広告代理店に入社。コピーライターとして 勤務する傍ら、写真家、執筆家、セルフ祭顧問として活動をしている。

photography

隙ある風景 ロードサイダーズ・リミックス 02(ケイタタ)

おっ、打ち切りにならずにすんだぜ『隙ある風景 ロードサイダーズ・リミックス』。これで読み切りじゃなくて正々堂々「連載」と言えるやん。第2回はつい先日が敬老の日だったということで老人特集でお送りします。

photography

隙ある風景 ロードサイダーズ・リミックス 03 寝てる人 初秋編(ケイタタ)

今回は「寝てる人 初秋編」。このテーマ、実は連載のきっかけとなったものなのである。今夏に行なわれたFREEDOMMUNEに行った私は、自身のブログ「隙ある風景」で明け方に踊り疲れてあちこちで寝ている人の写真をアップしたところ(https://keitata.blogspot.jp/2013/07/blog-post_3409.html)、同じくFREEDOMMUNEに出演していた都築氏の目にとまることとなり「一度会いませんか」とTwitterにメッセージが来たのであった。「寝てる人」は都築さんのリクエストでもあった。さあ、満を持してお送りしよう。「寝てる人 初秋編」。コレクションは大量にあるので、初秋に撮ったものに限ってセレクトした。

photography

『張り込み日記』

「事実は小説より奇なり」という、言い古された格言の英語は「Truth is stranger than fiction」だが、ときとしてそれが「事実のほうがフィクションよりストレンジ」というより、「事実のほうがフィクションよりフィクシャス=フィクションっぽい」という意味ではないかと、思いたくなってしまうことがある。とりわけ、超一級のドキュメンタリー写真を眼にしたときには。『張り込み日記』という作品集は中年と若手、ふたりの男たちが街を歩きまわる写真で、すべてのページが構成されている。このふたりは刑事なのだ。

photography

鳥取発・昭和行き――池本喜巳、ふたつの写真展

1944年に鳥取市で生まれた池本さんは、大阪の写真学校で学んだあと、帰郷して写真の仕事に従事するかたわら、故・植田正治のアシスタントを20年間にわたって勤めてきた。今年が生誕100年となる植田正治の、写真家としての素顔をもっともよく知る人物のひとりでもある。この10月下旬から11月初めにかけて東京で、池本喜巳さんによるふたつの小さな写真展が開催される。ひとつは自身のシリーズ『そでふれあうも』(@元赤坂Niiyama's Gallery)、もうひとつは植田正治のポートレートを集めた『素顔の植田正治』(@下目黒Gallery Cosmos)。

photography

閉じかけた世界のなかへ

だれかがFacebookでシェアしてくれた1枚の画像があまりに美しかったので、写真集を探してAmazonには見つからなかったけれど、写真家本人のサイトで直販しているのを見つけ、すぐに注文のメールを書いてPayPalで代金を送金。そのまま出張に出かけ、数日後に帰宅したらもう、カリフォルニアから大きな包みが玄関に届いていた。『ECHOLILIA』(エコリリア)というその大判の写真集は、サンフランシスコ在住の写真家ティモシー・アーチボールドが、自閉症である息子イライジャーと向きあい、写真という手段でその閉ざされたこころとつながりあおうと試みた、果敢な挑戦と、ほとんどスピリチュアルな表現の記録である。

photography

隙ある風景 ロードサイダーズ・リミックス 05 ファッション(ケイタタ)

前回は「読書の秋・食欲の秋」がテーマでしたが、おっと何かを忘れていたじゃないか、そうだ、ファッションの秋だ、ということで今回は「ファッション」をテーマにお送りしよう。

photography

隙ある風景 ROADSIDERS' remix 06 寝てる人 晩秋編(ケイタタ)

今週は『寝てる人 晩秋編』。10月2日配信のvol.085にて『寝てる人 初秋篇』を書いたのだが、今回は『晩秋編』である。寝てる人の写真がたくさんありすぎて「秋1つ」では収まり切らないボリュームだったのである。正直に言おう、ネタ切れが怖いので2つに分けておきたかったという事情もないことはなかった。まあ能書きはこれぐらいにして『隙ある風景 晩秋編』。49枚寝ている人だけ。見ている間にあなたも眠ってしまうはず。

photography

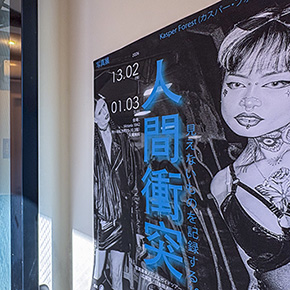

ODO YAKUZA TOKYO――アントン・クスターズの歌舞伎町アンダーワールド

自費出版だというその写真集の噂を聞いたのは、2012年の初めごろだったと思う。Amazonなどの通販サイトには出まわらず、本人のウェブサイトから直接注文するしかないと知り、ベルギーの振込先にPayPalで送金、数週間後に届いたのが『ODO YAKUZA TOKYO』という大判の写真集だった。「ODO」とは「王道」のこと。そして「YAKUZA」と「TOKYO」はもちろん・・・これはベルギー人の若き写真家アントン・クスターズが新宿歌舞伎町で活動する、ある組の日常を撮影した写真集なのだ。「YAKUZA」という、とりわけ外国人にとってはもっともミステリアスな日本文化の一側面に深く寄り添いながら、あくまで客観的にその姿を捉えることに成功した、きわめて稀な作品である。

photography

隙ある風景 ROADSIDERS' remix 07 サラリーマン(ケイタタ)

今回のテーマは「サラリーマン」。日常の仕事の中で、そして、通勤途中でサラリーマンを見るたびに、サラリーマンというのはどこか違う生物のように感じてきました。それは街中でホームレスの人々を見たときに自分とは違う種族の人間だと思うような感覚と近いもの。今日はその隙あるサラリーマンの姿を写真と言葉で表現していきたいと思います。

photography

隙ある風景 ROADSIDERS' remix 08 2013年を振り返って(ケイタタ)

いよいよ年の瀬となりました。今年9月より始まった『隙ある風景』もみなさんのおかげで無事年を越せそうです。今回は、今年最後の記事ということで2013年を「隙」とともに振り返って行こうと思います。

photography

挟む女

いつまでたっても好きになれないセレブな街・広尾の通りに面して、新しくできた小さなギャラリー。ショウアン(Gallery Show-an)というその場所は、ガラスドアを開けるとなぜか、ぎょっとするほど大きなカリントウや、おいしそうなあんず大福を並べた和菓子屋で、壁の向こうがギャラリー空間。そのギャラリーで昨年末の6日間だけ、大福を買いに来たセレブ奥様が卒倒しそうな展覧会が開かれた。『ハサマレル男達』は、文字どおり「挟まれた男たち」。肌もあらわな太ももに顔をギューッと挟まれて、ぐちゃっと変形したところをアップで撮られた、もだえ顔の写真展なのだ。

photography

暴走の原点――『スペクター1974―1978』

ピンパブさすらいびとの比嘉健二さんは、暴走族文化を語る上で外すことのできないキーパースンでもある。『ナックルズ』をはじめとする若者系実話誌を生み出し、それ以前に僕も毎号欠かさず愛読していたレディース雑誌『ティーンズロード』の生みの親でもあった。その比嘉さんが10年以上の時間をかけて、昨年10月にようやく世に出した写真集がある。一般書店にはほとんど並んでいないので、知る人は少ないかもしれない。箱入り・上製本でずっしり重いその写真集は、『スペクター1974―1978』と名づけられている。言うまでもなく、日本暴走族文化の原点ともいうべき伝説のグループ「スペクター」を捉えた、奇跡的な写真集だ。

photography

隙ある風景 ROADSIDERS' remix 10 ノマド(ケイタタ)

今回のテーマは「ノマド」。そう、いま流行のノマドスタイルです。オフィスという場所に縛られずnomad=遊牧民のように自由に働く様をぜひご覧ください。

photography

はだかの領分――大崎映晋写真展

東京日本橋の裏通りに、書画用の特殊な和紙・大濱紙(おおはまし)を製造販売する小さな店『かみ屋』がある。その地下にあるギャラリー『KAMIYA ART』でひっそり開催されているのが『美しき海女――大崎映晋写真展』だ。大崎映晋(おおさき・えいしん)という名前に、どれくらいのひとがピンと来るだろうか。大崎さんは「水中写真家・水中考古学者・海女文化研究家」という肩書を持つ、日本における水中写真のパイオニア。1920(大正9)年生まれというから現在93歳という年齢で、いまも元気に活動を続けている。そして今回の写真展は、大崎さんがその生涯をかけて記録してきた海女たちの、いまではもう見ることのできない、裸の肌で海に生きてきた姿である。

photography

夜をスキャンせよ

レコード棚の前、ベッドの上、仕事場のMacに向かって・・・さまざまな場所で寛ぐ、よく見ると目だけが真っ白のひとびと。いや、よく見なくてもいきなり白目に目が行ってしまうのは、「目は口ほどに物を言う」からなのだろうか。そういえば前に会った歌舞伎町のデジタル写真館のオーナーは、ホストを撮るうえで最大のポイントは「目ぢから」だと言ってたっけ。そういう職業写真作法に対する、これは皮肉たっぷりのツッコミなのか・・・などと妄想をふくらませてしまうのが、1月15日配信号の後記で紹介した沼田学の写真展『界面をなぞる2』だった(~1月22日まで@新宿眼科画廊)。

photography

『そこへゆけ』――ストリートスケープのねじれ

2013年10月9日配信号で紹介した渡部雄吉の『張り込み日記』は、去年紹介したうちで、もっとも反響の大きかった写真集のひとつだった。発行元となったROSHIN BOOKSは斉藤篤という写真好きの青年によって、「この本を世に出したいために」設立されたマイクロ・パブリッシャーだったが、幸いにも『張り込み日記』は噂が噂を呼んで程なく完売――悔し涙にくれたひとも多いかと思うが、この4月1日に第2版が発売されるそう! 急いで予約すべし。そのROSHIN BOOKSが満を持して2月に発表したばかりの2冊めのプロジェクトが『そこへゆけ』。『張り込み日記』の渡部雄吉は大正生まれ、1993年に亡くなっている歴史上の写真家だが、『そこへゆけ』の作者・佐久間元(さくま・げん)はまだ34歳という若手。これが初の写真集という、意表を突いた展開である。

photography

私をデートにつれてって――櫻井龍太と陽性のエロ

オフ会当日に櫻井くんを紹介されたとき、説明されたのが「この子、オッパイ写真家やから」。なんでも友達や恋人のオッパイをいろんな場所で撮影したシリーズが秀逸だそうで、それは見たいじゃないですか! というわけでケイタタさんは急いで写真展を企画、僕はメルマガでインタビューさせてもらった。1983年生まれ、5月29日で31歳になるという櫻井龍太は、「10代のころから女性の裸を撮りつづけてきた」という、筋金入りのヌード・フォトグラファーだった。

photography

移動祝祭車 ――沈昭良の『SINGERS & STAGES』

台湾の写真家・沈昭良(シェン・ジャオリャン)の『STAGE』シリーズを最初に見たのは、2006年新宿のPLACE Mギャラリーだったと思う。1968年台南市生まれ、新聞社で働いたあとフリーの写真家となり、日本工学院で学んだ経歴もあって日本語は完璧。そして本人いわく「時代遅れのドキュメンタリー・フォトグラファー」である沈昭良は、台湾各地の庶民の暮らしに密着した写真を長いあいだ撮りつづけてきた。冠婚葬祭や催し物の場所で、荷台が開けばステージに変身する、「ステージ・トラック」を舞台として繰り広げられる移動ショー劇団。それを台湾では「台湾綜芸団(タイワニーズ・キャバレー)」と呼ぶそうだが、2010年ニコンサロンでの展覧会に続いて、2011年末に出版された彼の写真集『STAGE』については、本メルマガの2012年5月23日号(020)でも紹介している。

photography

情色情――タイワニーズ・エロチカ

沈昭良に続いて、今週はもうひとつ台湾から写真の話題をお伝えしたい。台北に親しんでいる旅行者なら、華山1914文創園区という場所をご存知だろうか。「台北の秋葉原」と呼ばれる光華商圏のそばにある華山1914文創園区は、もともと1914(大正3)年、日本の台湾統治時代に建設された清酒工場「芳醸社」が、戦後台湾の専売公社として清酒、梅酒の製造を行ってきたあと、1987年に閉鎖。長らく廃墟化していたところに、アーティストや演劇人たちが注目するようになって、活動場所として活用されるようになった。

photography

抗体――アントワーヌ・ダガタ

最初に見た瞬間――多くのひとがそう思うだろうが――これってカメラで描いたフランシス・ベーコンじゃないか!と僕も思った。ブレというのは写真家にとっていつも魅力的な要素だが、これだけシャープにブレをエネルギーの表現につなげている写真家って、いまいるだろうか。いま渋谷で開催されている『アントワーヌ・ダガタ 抗体(Anticorps)』は、今年もっとも重要な写真展のひとつになるはずだが、それにしてはメディアの無関心さが目立つ。

photography

カーブサイドの誘惑

「なかなかない珍しいもの」よりも、「ありすぎて見えないもの」や「ありふれてバカにされているもの」に目を向けていきたいという思いが高まったのは、いまから十数年前のことで、それはやはり珍日本紀行で日本の田舎を何年間も走り回った影響だったのかもしれないが、その思いが募って出版にこぎつけたのが『ストリート・デザイン・ファイル』という、全20巻のデザイン・ブックだった。20巻の中にはラブホテル、大阪万博、暴走族の単車、デコトラ、メキシコのプロレス仮面、中国の文革グッズなど、世界各地でバカにされていた日常のデザインが詰め込まれていたが、そのなかでもひときわ、現地のインテリに徹頭徹尾バカにされていて、個人的には大好きな一冊に仕上がったのが『The German Soul 小人の国』という、ドイツの庶民に絶大な人気を持つ焼物の小人たち――白雪姫と七人の小人の、あの森の小人――を探し歩いた写真集だった。

photography

5000人の花嫁花婿――統一教会・合同結婚式写真集

「統一教会」という言葉に、みなさんはどんなイメージを想起するだろう。原理研究会、霊感商法、マインドコントロール・・・いかがわしい新宗教の代表的存在、という受け止め方がほとんどではないか。1992年に桜田淳子が合同結婚式に参加したことから、一時はかなりマスコミを賑わわせたが、このところほとんど目にすることはなかった。おととし2012年には教祖の文鮮明が亡くなっているのだが、それもたいして報道されずに終わった気がする。そのいっぽうで最近、書店には並ばないかたちで2冊の「統一教会写真集」が、実は東京の出版社から発行されているのをご存知だろうか。ひとつは2012年9月15日に執り行われた文鮮明の葬儀の模様を収めた『慟哭』(写真:酒井透、大洋図書刊、2013年)であり、今回紹介するもう一冊がこの7月に出版されたばかりの『WORLD WIDE WEDDING』。こちらは今年2月に挙行された合同結婚式の模様を、ふたりのカメラマンが捉えたA4版上製本の豪華写真集だ。

photography

新宿砂漠

渡辺眸(わたなべ・ひとみ)という写真家をご存知だろうか。1942年東京生まれ。70年代からインド、ネパールへの度重なる旅を記録した、数冊の写真集で知られるようになったベテラン・フォトジャーナリストだが、ちょっとちがうジャンルで脚光を浴びたのが2007年に新潮社から発売された『東大全共闘1968-1969』だった。あの安田講堂がバリケード封鎖されていたとき、たまたま友達の彼が東大全共闘代表の山本義隆だったことで、着替えを届けに行く彼女についていき、そのままバリケード内に籠城。外側からの報道写真ではなくバリケードの中から、闘争の内側からの唯一の記録が、渡辺さんによって撮影されることになった。その渡辺眸さんが当時撮影した、こちらは新宿の街頭の記録『1968新宿』がこのほど発売(街から舎刊)、いま新宿ニコンサロンで展覧会を開催中だ(8日まで、このあと大阪に巡回)。

photography

モノクロームの伝説

日本海に面した鳥取県の小さな町・赤崎(現・琴浦町)。8月20日配信号の編集後記で、海に面して約2万の墓が並ぶ花見潟墓地の幻想的なお盆の風景を紹介したばかり。その赤崎を訪れた目的が、今年4月末に開館した『塩谷定好写真記念館』だった。鳥取で写真、となると自動的に植田正治の名前が出てくる。植田正治はすでに米子近くの伯耆町に立派な美術館があり、訪れたことのあるひとも多いだろう。一般にはあまり馴染みのない名前かもしれないが、塩谷定好(しおたに・ていこう)は「植田正治の先輩」として山陰の写真界では古くから知られてきた、伝説のアマチュア写真家である。

photography

浅草サンバカーニバル 2014 前編

いまから2年前、2012年6月13日配信号で「山谷に生きる男たち」のポートレートを見せてくれた、多田裕美子という写真家がいる。浅草生まれの浅草育ち、いまも浅草で暮らし、働き、毎晩飲んでる多田さんも、やっぱりサンバカーニバルにはほとんど興味がなかったそうだが、なんと今年オフィシャル・カメラマンを依頼されて、「どうだった?」と聞いてみたら、「それが、予想外におもしろくて!」と興奮気味。そこで今週と来週、内側から見た浅草サンバカーニバルをリポートしてもらうことにした。毎年、完全にワンパターンの報道でしか僕らが知ることのなかった浅草サンバカーニバル。露出度マックスのお姉ちゃんたちが踊りまくるだけ、という一般常識をはるかに超えて、「本場ブラジル」のコピーにとどまらない、独自の進化をいまや遂げつつあることに僕も、みなさんの多くも驚くはずだ。

photography

浅草サンバカーニバル 2014 後編

先週に続いてお送りする、内側から覗いた浅草サンバ物語。先週の写真で、ブラジルとはまたちがう独自の進化(深化)を遂げつつある、浅草サンバの熱量を感じ取っていただけたろうか。今週はそんな浅草サンバを生み出した立役者のひとり、いかにも浅草的な生き様を教えてくれるオトコ、モロハシさんをご紹介する。

photography

ポルノ映画館の片隅で——エンヴァー・ハーシュのレーパーバーン

今年6月18日配信号で、『カーブサイドの誘惑』と題した記事をお送りした。それはバンコクの路上で見つけた、壊れてパイプだけになった椅子とか、ビールケースに棒を挿しただけの「駐車禁止」サインとか、「美」や「伝統」のカケラもない、しかしある種の美しさにあふれたオブジェのコレクションだった。それを撮ったのがハンブルク在住のエンヴァー・ハーシュという写真家だ。1969年ハンブルク生まれ、イギリスのアートスクールで学んだあと、ずっとハンブルクを拠点に活動を続けている、生粋のハンブルクっ子であるエンヴァーは、学生のころからもちろんレーパーバーンに出入りしていて、「クラブとかライブハウスとか、ビール飲んだりとか・・・とにかくよく来てたよ」。

photography

浅草スモーキン・ブギ

先月末から2回にわたって「浅草サンバカーニバル」をリポートしてくれた、浅草のオフィシャル・フォトグラファー多田裕美子さん。本場リオとはまたちがう、ガラパゴス的進化を遂げつつあるカーニバルの実態に、びっくりしたひとも多いのでは。その多田さんが、「タバコを吸うひと」をテーマに撮りためた写真展を、やっぱり浅草で開くことになった。僕の住んでいる東京千代田区では、もう路上でタバコを吸っただけで罰せられるようになったくらい、いまや喫煙者は社会の害悪あつかいだ。そう考えるとタバコを吸うひとたちもまた、いつか消えゆくマイノリティなのかもしれない。タバコの煙のように・・・。

photography

金子山の風景

大手出版社が軒並み出展する東京国際ブックフェアが年々先細りで、自費出版・ジンが中心の東京アートブックフェアが年々拡大中という、わかりやすい変化のただ中にある日本の出版界。僕のところにも毎月いろいろな自費出版のお知らせが来て、うれしくもあり焦りもしという状態だ。今週は対照的な、でもどちらも熱い2冊の手作り写真集を紹介する。まずお見せするのは「金子山」という、いちど聞いたら忘れられないヘンな名前の写真家が発表した『喰寝』——これで「くっちゃね」と読ませる。サイズは文庫版、しかし548ページ! 厚さ5センチ近くという、僕の文庫よりヘヴィで(笑)、しかもオールカラー。初版500部で、価格3500円・・・売り切れても赤字なのでは? 完全に収支計算間違ってる気がする。

photography

浴槽というモノリス

ご承知のとおり僕はよくトークをやるけれど、それはなにも人前で話すのが好きとかではなくて(ほんとに!)、トークの場でいろんなひとと知り合えるから。終わったあとに「うちのそばにもこんな場所がある、こんなひとがいる」と教えてくれたり、「こんな絵を描いてるんです、写真を撮ってるんです」と作品を見せてもらえることがたくさんあり、それはネットよりもずっと貴重な情報やアドバイスになってくれる。牧ヒデアキという写真家とも、そうやって知り合った。牧さんは1971年生まれ。三河湾に面した愛知県西尾市で、建築設計の仕事をしながら、ずっと写真を撮っている。あるトークのあとで分厚いアルバムを見せてもらったのだが、そこには路傍に打ち捨てられたポリやステンレスの浴槽ばかりが写っていた。

photography

リリックとしてのポートレート——石川竜一写真展のために

絵や写真を見てくれ、と訪ねてきてくれるひとはずいぶんいる。いい、悪いなんて決められないし、大したアドバイスもできない。「がんばって続けてください」ぐらいしか言えることはないけれど、ただひとつ確かなのは「ものすごくたくさん持ってくるひとに、おもしろくないのはない」という経験則だ。ある日、沖縄から来たという青年が戸口に立っていた。すらっとした長身、端正な顔立ち。赤い革ジャンにシベリアに行くみたいな帽子を被って、露出計付きのいかついハッセルブラッドを首から下げて、ものすごく大きなリュックを背負っている。招き入れると席につくまもなく、テーブルにどさどさと分厚いポートフォリオを積み上げて、「見てください」とつぶやき、あとは黙ってこっちをじっと見ていた。

photography

陽性のエロティシズム・フォトグラフィ

11月のパリといえば、「パリ写真月間」の季節でもある。ひと月でおよそ100もの写真関連展示が開かれるというが、とりわけ毎年グランパレで開催される『パリ・フォト』(今年は11月13〜16日)の期間には、世界中から写真関係者、キュレイター、ギャラリストが集う。その週にあわせて多くの展覧会が集中するが、ルーブル地下のカルーセル・デュ・ルーブルで開かれた「フォトフィーヴァー・パリ 2014」に出展した作家のひとりが、フレデリック・フォントノワ。1963年パリに生まれ、いまもパリで制作を続ける、写真とビデオにまたがる映像作家である。少し前から作品を紹介する機会を待っていたのだが、オルセーの『サド』展と奇妙にリンクする部分もあり、今回続けて、飛幡祐規さんにインタビューをお願いして掲載することにした。

photography

東京のマルコビッチの穴

不思議な写真を見た。息づまる、というより、ほんとうに息が詰まるような狭苦しい空間が、ずっと先まで伸びていて、それはどこに続くのか、それともどこにも着かないのか・・・。見るものすべてを閉所恐怖症に追い込むような、それでいて難解なSF映画のように異様な美しさが滲み出るそれは、ビルの内部を走るダクトの内部を撮影したものだという。木原悠介は1977(昭和52)年生まれ、36歳の新しい写真家だ。中野区新井薬師の、潰れた写真屋を改造した「スタジオ35分」という小さなギャラリーで、今年8月末から9月初めの9日間だけ開かれた『DUST FOCUS』が、人生初めての個展だった。

photography

夜のコンクリート・ジャングル

公園の遊具にこころ惹かれるオトナはけっこういる。「タコ公園」とか「クジラ公園」とか、遊具の名前で通称される公園も少なくない。平日の午後、あるいは深夜に酔って帰る道すがら、ふと目にする、ひと気のない公園にうずくまるコンクリートの巨大な物体。かすかな哀愁と不気味さを漂わせながら、ただそこにあるなにか。それをずっと撮り続けているのが木藤富士夫(きとう・ふじお)だ。木藤さんの写真を最初に見たのは、けっこう前だったと思うが、それは絶滅危惧種となりつつあるデパートなどの屋上遊園地を撮影したシリーズだった。小さな自費出版の写真集に収められたそれらは、よくある廃墟写真とはちがって、まだ営業中なのにもかかわらず、ごく近い将来の廃園を予感させるような諦観が漂っていた。単なる昭和ノスタルジーとはひと味違う、明るいディストピアのようなニュアンスが画面に滲んでいた。

photography

からだとからだと写真の関係

(前略)偏狭なこころの病気がこの国の一部をむしばみつつあるいっぽうで、いまアート・ワールドでは若い中国人アーティストたちの勢いが止まらない。現代美術の最前線でもそうだし、写真の世界でもそれは同じだ。以前にもちょっと触れた東京のアートブック・フェアで、刺青にボディピアスばりばりの女性がひとりで座っているブースがあった。聞けば台湾からの参加だという彼女が、ずらりと並べたアート・ジンのなかで、これはすごいですよと教えてくれたのが、『SON AND BITCH』と題された箱入りの写真集だった。中を開いてみると、日本のアートっぽい写真どころではないハードコアなポートレートが満載。そして作者の任航(Ren Hang=レン・ハン)はここ数年、世界各地のグループ展でその作品をよく目にする、注目の若手写真家なのだった。

photography

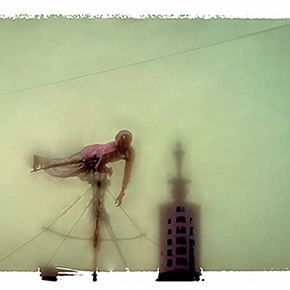

曲芸のタブロー——芦沢武仁の辺境写真紀行 01

自主運営ギャラリーは東京では、僕の遊び場である四谷3丁目〜新宿2丁目あたりに密集しているので、よく足を運ぶけれど、このメルマガを始めるようになってから、意外な発見があるのは、むしろメーカー・ギャラリーのほうが多かったりもする。富士山、高山植物、蒸気機関車、子供、祭り・・・あいかわらずのカメラおやじネタも多いが、ときに目を見張る高純度の作品が隠れていたりもする。年配の常連客ばかりに独占させておくには惜しすぎる、貴重な出会いが待っていたりもする。今年の9月3日号では渡辺眸の写真展『1968 新宿』を紹介したが、同じ新宿ニコンサロンでこの9月末から10月中旬にかけて開かれたのが芦沢武仁(あしざわ・たけひと)による『曲芸のタブロー』だった。

photography

家の記憶——芦沢武仁の辺境写真紀行 02(写真・文:芦沢武仁)

世界の辺境を旅する写真家・芦沢武仁の短期集中連載・第2話。先々週のインドの旅芸人たちのルポルタージュに続き、今週はルーマニア・マラムレシュの暮らしをご紹介する。ウクライナと国境を接するルーマニア北部のトランシルヴァニア地方マラムレシュは、世界遺産に登録された木造聖堂群で知られる、豊かな伝統に支えられた美しいエリア。時間の止まったような村々を訪ね歩くうちに、人々の暮らしに魅せられた芦沢さんは、2009年から11年まで3度にわたってマラムレシュを訪れることになった・・・。

photography

写ルンです革命

先月紹介して好評を得た、木原悠介によるダクト内部写真。あれがすべて「写ルンです」で撮影されたことを、ご記憶だろうか。1986年に富士フィルムが発売した「写ルンです」は、誕生からもうすぐ30年。デジカメ、携帯全盛期の現在でも富士をはじめ、いくつかのメーカーから「レンズ付きフィルム」として販売されている。いまから30年後のデジカメがどうなってるかなんて、想像できるだろうか。USBもSDカードもそのころにはとうに消滅して、常に新しい媒体に移し続けないかぎり、30年前(つまり現在)の写真は見ることすらできないはずだ。レンズ付きフィルムはまた、世界でいちばんタフなカメラでもある。電池も充電も必要としない。モーターのような駆動系も電子回路も組み込まれていないから、どんな場所でもとにかくシャッターを押せば「写ルンです」。

photography

昭和の終わりの新宿で

せっかく南新宿のことを書いたので、新宿の話題をもうひとつ。去年3月19日号で、『新宿が生きていたころ——昭和40年代新宿写真展』という展覧会の紹介記事を掲載した。新宿歴史博物館で開かれたこの写真展は、新宿がたぶんいちばんエネルギッシュだった時代を、豊富な写真コレクションでたどる、地味だけれど貴重な企画だった。その新宿歴史館でいま、前回の続編となる『写真展 新宿50−60年代<昭和>の終わりの新宿風景』と題された展覧会が開催中だ(2月22日まで)。

photography

ダンシングベアー——芦沢武仁の辺境写真紀行 03(写真・文:芦沢武仁)

世界の辺境を旅する写真家・芦沢武仁の短期集中連載、最終回となる第3話ではトルコとブルガリアから、熊遣いのルポルタージュをお送りする。いまから30年近くも前に、イスタンブールで出会った熊遣いに魅せられた芦沢さんは、それから6回にわたって、消えゆく大道芸を追いかける旅に出るのだった・・・。

photography

新宿でロックと白目の写真展!

いま新宿でふたつの楽しい写真展が開催中だ。まずひとつめは新宿ビームス6階のBギャラリーで開かれている、『MUSIC LIFE PHOTO EXHIBITION〜長谷部宏の写真で綴る洋楽ロックの肖像〜』展。『ミュージックライフ』といえばオールド・ロック・ファンは涙なしに語れない、ロック創成期から続いてきた音楽誌。1951年にスタートして、惜しくも1998年に休刊してしまったが、2011年からは『MUSIC LIFE plus』というKindle版の電子雑誌として復活。値段の200円ちょっととお手頃なので、興味あるかたはAmazonのサイトで「ミュージックライフ」と検索してみてほしい。で、今回の写真展は、そのミュージックライフ誌の専属カメラマンを長く勤めた長谷部宏さんによる、ロック史をいろどる貴重なショットを一同に展示したもの

photography

シンパシー・フォア・ザ・デッド——倉谷卓の写真について

先月(1月21日号)に倉谷卓写真展『Ghost’s Drive』の告知記事を掲載したのを、気づいていただけたろうか。会場となった日本橋茅場町の森岡書店は小さな展示スペースだったが、山形県内のユーモラスなお盆の風習を記録したシリーズはすごく興味深かった。『Ghost’s Drive』展とほぼ同時期に京橋の72ギャラリーでも、『カーテンを開けて』と題された別の写真展が開かれていることを知って、そちらにも足を伸ばし、本人とお話することができた(1月21日〜2月1日まで開催)。

photography

駅もれ考現学(写真・文:萩原幸也)

「駅もれ」という言葉をご存知だろうか。駅で漏れるから「駅もれ」。駅構内で漏水が起きているときに、急場しのぎとしてビニールやホースなどで漏水を床やバケツに誘導する、その対処法を「駅もれ」と言うのである。日本中でこの「駅もれ」という言葉が通用しているわけではない。駅構内での漏水だけに、まず駅があって、それも多くの利用者がいる駅であって、さらに地下駅のほうが漏水は多いので地下鉄や地下駅があるところ=クルマ社会の田舎ではなく都会にしか、「駅もれ」は見ることができない。しかも、それは見られるためのものではない。むしろ駅の関係者にとっては見られたくないお漏らし、それが「駅もれ」である。

photography

自然が超自然になるとき――遠藤湖舟写真展によせて

身近に見つけた美しい自然の表情、動植物や天体、そして作品集の帯文は平山郁夫・・・このメルマガともっとも相性が悪い(笑)写真の数々が、目の前に開かれている。今月末から日本橋高島屋で写真展を開く、遠藤湖舟の作品だ。いわゆる「美しい風景」にこころ惹かれないのはなぜだろうと、ときどき考える。写真としてだけではなく、その場に立つことを含めて。夕陽に輝く富士山を眺めても、夜のグランドキャニオンで星々に包まれても、オレゴンの森深くで緑の濃さに窒息しそうになっても、ハワイの海にぷかぷか浮きながらコバルトブルーの空を眺めても。あ〜きれいだな〜とは思うけれど、5分で飽きてしまう。カメラを向けることも、ほとんどない。

photography

テンダーロインをレアで

あれは鞆の津ミュージアムが開館したときだったから2012年、いまから3年前のことだ。展覧会に参加した縁でトークに招かれて、終わった後に参加してくれたひとたちとおしゃべりしていたとき、ちょっと・・・ではなくて、いかにも一癖ありそうな革ジャン姿の青年が近寄ってきて、僕に聞いた――「都築さん、サンフランシスコのリサーチって知ってますか」? リサーチ=『RE/Search』は1980年代から90年代にかけてサンフランシスコで発行されてきた、元祖オルタナティブ・マガジンで、その後のZINEをはじめとする世界のオルタナ系出版に決定的な影響を与えた、最重要雑誌である。もちろん、僕も含めて。その『RE/Search』という名前が、こんな場所で、こんな若い日本人の口から出るなんて・・・一瞬、30年前にぐいっと引き戻されたような、目眩に近い感覚に襲われた。弓場井宜嗣(ゆばい・よしつぐ)は鞆津のある福山に暮らす若い写真家。

photography

地べたからパリを眺めてみれば

おもしろそうな展覧会があると聞けば、どこへでも走っていきたいが、さすがにニューヨークやパリやロンドンに「じゃあ明日行ってきます」というわけにはいかなくて、悔しい思いが日々募る。先月もパリでものすごく興味深い写真展があるのを知って悶絶、本メルマガで去年オルセー美術館のサド展などを取材していただいた、パリ在住の作家・飛幡祐規(たかはたゆうき)さんにさっそくリポートをお願いした。パリ市庁舎の建物を囲む柵をギャラリー代わりに、つまり屋外で開催されたこの展覧会は、パリのホームレスたちが撮影した作品を集めた写真展なのだ。

photography

近世店屋考、ふたたび

いまから3年ほど前、鳥取市の図書館で僕は『近世店屋考』というモノクロームの写真集に出会い、その一冊が池本喜巳(いけもと・よしみ)さんへと導いてくれた。本メルマガの2012年9月12日号で特集した『近世店屋考』は、山陰地方の片隅に隠れるように生きてきた昔ながらの商店を撮影した、派手さのかけらもない写真集だったが、予想外の反響をもらい、スタートからまだ半年ちょっとだったメルマガ制作に大きな励ましを得た。それから鳥取に行くたびに池本さんは僕にこの、日本有数に地味な、でも日本有数に暮らしやすい地方のことを教えてくれた。「店屋考はまだ撮ってるんだよ」と会うたびに言いながら、池本さんはなかなかその成果を見せてくれなかったのだったが、今月20日から銀座ニコンサロン、そのあと大阪ニコンサロンで、その『近世店屋考』の新成果が披露される。

photography

サラの魔法

1970年代、写真界のスターといえば、それはいまのようなアート・フォトグラファーではなく、疑いもなくファッション・フォトグラファーだった。デザイン界のスターがファッション・デザイナーであり、グラフィック界のスターがアーティストでなくイラストレーターで、メディア界のスターがファッション・マガジンであったのと同じように。そういうキラ星のようなファッション・フォトグラファーのなかで、アヴェドンやヘルムート・ニュートンのような評価を、少なくとも80年代後半以降の日本では受けることがなかったが、70年代当時にコアなファッション業界人からオシャレ少年少女まで、もっとも熱狂的な人気を誇ったのは、実はサラ・ムーンだったのではないか。

photography

雑種のしあわせ――佐々木まことの動物写真

『ジワジワ来る関西奇行』で毎回、「こんな関西もありか!」と驚かせてくれる吉村智樹さん。ずいぶん前からの知り合いだが、連載をお願いすることになって久しぶりに話しているうちに出てきた名前が「佐々木まこと」という動物写真家だった。佐々木さんは写真集『ぼく、となりのわんこ。』を、吉村さんが編集を担当して2005年に発表しているのだが、いまは古本を探すしかないし、早く2冊めをつくりたいけれど、「なかなか進まないんですよ~」と苦笑。最近は写真集も難しいしねと相槌を打ったら、「そうじゃなくて、粗選びして渡してくれと佐々木さんに言ってるんですが、ぜんぜん送ってこなくて」という。訳を聞いてみたら、「犬猫写真だけで100万カット以上あるので、そこから100枚とかチョイスするのが大変すぎるらしくて」と言われて絶句。1万枚に1枚か・・・(笑)。いったいどんな写真家なんだろうと、堺市のご自宅を訪ねてみた。

photography

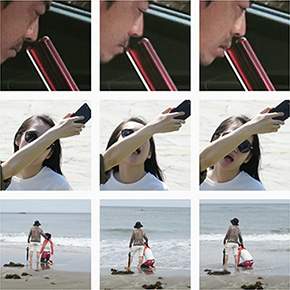

北京銀山

いま発売中の写真雑誌『IMA』では「ドキュメンタリーの新境地」という特集が組まれているが、その中で僕も北京在住のフランス人、トーマス・サルヴィンの作品群を紹介してる。といってもサルヴィンは写真家ではなく、リサーチャーでありコレクターでもある。彼があるとき、北京で行き当たった膨大なネガの山から発掘されたイメージの集成、それがサルヴィンの写真集『Beijing Silvermine=北京銀山』なのだ。いつもなら告知コーナーでお知らせするのだが、サルヴィンが掬い上げたイメージがとても興味深いので、ここで記事としてほんの一部分を、文章の抜粋とともに紹介したい。興味を持ってくれたら、『IMA』にはもっと多くの図版が掲載されているので、ぜひご一読を。

photography

湯けむりの彼岸に――『雲隠れ温泉行』と村上仁一の写真

温泉が好きで、日本はもとより外国の温泉にもずいぶん入ってきたが、日本の田舎の、どうってことない温泉場に漂う独特の「彼岸感」は、ほかの国にはなかなか見つからない。いくらおしゃれな建築にしようが高級エステや豪華料理を入れようが、そんなことで真の「非日常」を演出できはしない。非日常はすぐそこに、日常のすぐ裏側にびたっとくっついているものだから。・・・そんなことを思い浮かべながら村上仁一の『雲隠れ温泉行』を2007年に初めて見て、最初はそれが現代の、若手写真家による作品とは信じられなかった。荒れたモノクロの画面は1960年代のコンポラ写真のようでもあり、ときに戦前のアマチュア写真家の作品のようでもあり、しかしそれが弱冠30歳の写真家であるという事実。それは本人の、というよりも日本の温泉が、どんなに近代化されようが拭い落とすことのできない、時代を超越した「彼岸感」にまみれたままであることを、確信させてくれるのでもあった。

photography

踊る水中花

池谷友秀という写真家がいる。「水中写真家」ではないけれど、人間のからだと水を組み合わせた、というより溶け合わせた写真をずっと撮っていて、その最新写真展がいま銀座ヴァニラ画廊で開催中だ(7月18日まで)。もちろん、その作品はバンコクのゲイお魚ショーなんかよりはるかに美しい。こんな書き出しをして申し訳なかったが、水というのは不思議な視覚効果があって、人間を地上とはまた別の生きものとして見せてくれる気がする。水中で光が屈折するように、常識にとらわれていた僕たちの見方をも、水は微妙に屈折させてくれるようなのだ。今回展示されている「BREATH」「MOON」というふたつのシリーズは、いずれも水中や水面上で撮影された、おもに裸の人体である。モデルは美少女だったり暗黒舞踏家だったり、身体障害者だったりするのだが、地上で見ればほとんどまったく異質なはずの人間たちが、水中で浮遊したり泡に包まれているうちに、深い部分でひとつに結ばれた存在であるように見えてくる。

photography

写真の寝場所

早稲田大学キャンパスを取り巻く牛込から西早稲田周辺には、東京都心部のエアポケット的な空気感がある。たいした再開発が進行中なわけでもなく、昔からの家並みや入り組んだ細い道が残っていて、都心部なのに交通の便がそれほどよくないことも関係しているのだろうが、やや取り残された感が漂う。それが独特の居心地良さにつながっている。路地の奥、迷路のような住宅街のなかに、2階建ての銭湯がある。松の湯、昔から早稲田の学生に愛されてきた銭湯だ。1階はいまも盛業中だが、2階はすでに営業終了、銭湯の造作を残したまま、ギャラリー・スペースとして活用されている。そこで6月の1週間、開催されていたのが大阪の写真家・赤鹿麻耶による『ぴょんぴょんプロジェクト vo.1「Did you sleep well?」』という奇妙なタイトルの、奇妙な展覧会だった。

photography

林忠彦の戦後

林忠彦といえば、瞬間的に頭に浮かぶのは銀座の酒場でご機嫌の太宰治だったり、汚部屋で原稿用紙に向かう坂口安吾だったりする。その林忠彦が1955年にアメリカを訪れ、大量のスナップ写真を残していたことを、今回初めて知った。7月31日に出版されたばかりの写真集『AMERICA 1955』がそれで、品川のキャノンギャラリーではそのプリントと、林忠彦の代表作のひとつである『カストリ時代』のシリーズを並置した、興味深い構成の展覧会が開催中だ。

photography

佐世保の夜の女と男――松尾修『誰かのアイドル』

見るだけで行った気になる写真と、見てるうちに行きたくてたまらなくなる写真がある。この6月に発表されたばかりの写真集『誰かのアイドル』をAmazon経由で手に入れて(自主制作なのでウェブか限られた書店でしか手に入らない)、僕は眼を見張るというより腰が浮く思いで、ウズウズを抑えかねた。『誰かのアイドル』は佐世保出身の写真家・松尾修が個人で進める「サセボプロジェクト」の、2冊めとなる出版物。去年(2014)11月には『坂道とクレーン』と名づけられたタブロイド式の写真集を、1冊めに発表している。

photography

写真のマジック・リアリズム――『ブッシュ・オブ・ゴースツ』を見て

フライヤーを壁に貼っておいても、グーグルカレンダーに書き込んでおいても、なかなか気になる展覧会ぜんぶには行ききれない。この11月8日で終わってしまうクリスティーナ・デ・ミデルの写真展『ブッシュ・オブ・ゴースツ』も、ほんとうはもっと早い時期に紹介しておきたかったが果たせず、ぎりぎりのタイミングでのお知らせになってしまった。クリスティーナ・デ・ミデルは1975年スペイン生まれ、メキシコ在住の写真家である。彼女の作品に出会ったのは数年前になるのだが、それは『The Afronauts』と名づけられた奇妙なシリーズだった。「アフロノーツ」は「アフリカ」と「アストロノーツ」を混ぜあわせた造語。

photography

日々、常に――オカダキサラの日常写真

東京都心部でもっとも東に位置する街のひとつ、南葛西。旧江戸川を隔てた対岸はディズニーランドのある浦安・舞浜という、トーキョー・イーストエンドである。1980年代に建設された戸数900近い巨大団地にオカダキサラは生まれ、いまも住んでいる。1988年生まれ、27歳の写真家だ。

photography

渋イケメンの国から

美しさに絶句する写真集もあれば、刺激的な内容に絶句する写真集もある。でも、「なぜこれが一冊の本に!」と存在自体に絶句する写真集にはなかなか出会わない。そんな驚きで、久しぶりにフラフラな気持ちにさせてくれたのが『渋イケメンの国――無駄にかっこいい男たち』だった。著者である三井昌志はもう十数年間、アジアを中心に長い旅を続けて、その道程で撮影した写真を本にまとめたり、CDーROMにして自分のサイトで販売して生計を立てている「旅の写真家」である。2010年にはバングラデシュで購入したリキシャ(三輪自転車タクシー)に乗って、日本一周6600kmを走破するプロジェクトも達成している。過去の作品には『アジアの瞳』『美少女の輝き』『スマイルプラネット』など7冊の写真集があり、その幾冊かは旅行本を専門にする書店などで見た覚えがあるが、「渋イケメン」にフォーカスした写真集はさすがに初めて。おそらく類書もゼロだろう。

photography

シカの惑星

『渋イケメン』と同じく、こちらも誤解されがちなタイトルと裏腹にシャープな視点を持った写真集『しかしか』をご紹介する。「ねこ派? いぬ派? しか派! フシギでカワイイしかの魅力に迫る」なんていう女子っぽい帯文にだまされないように。タイトルどおり、シカを撮った写真集ではあるけれど、ここにあるのはかなりシュールでダークな光景だ。見方によっては『猿の惑星』ならぬ『シカの惑星』という映画のスチル写真集のようでもあるし、ここにいるシカたちは「バンビ」のイメージとはまるで別種の、人間と野生の境界線を自由に行き来する、しぶとく不可解な生物にも見えてくる。みずからを「シカ写真家」と名乗る著者の石井陽子さんは1962年生まれ。53歳でのこれが初写真集だ。

photography

自撮りのおんな

「セルフィー」という英語すら普通に通用する時代になって、世にはさまざまな自撮り写真があふれているが、先週出会った「自撮り写真家」田岡まきえには、ひさびさに興奮させられた(いろんな意味で)。トークに来てくれた田岡さんは慎ましやかで可愛らしい奥様、という雰囲気を漂わせていたが、抱えていたポートフォリオを見せてもらうと、そこにはスケスケ・セーラー服やホタテビキニ!を着用したり、なにも着用していなかったりする田岡さんが、手にカメラのリモコンを持った「自撮り熟女グラビアモデル」になっているのだった。田岡まきえは1966年大阪生まれ。今週ちょうど50歳になったところだという。

photography

GABOMIの光

高松の路面電車「ことでん」や、香川のロードサイドをめぐる『高松アンダーグラウンド』の連載で、本メルマガでもおなじみの写真家GABOMI。ここ数年はドキュメンタリー・スナップと平行して、実験的な作品制作にも意欲的だった彼女が、きょう(3月2日)から銀座・資生堂ギャラリーで個展を開く。「shiseido art egg」と名づけられた、新進アーティストをピックアップする公募連続企画の一環として開催される今回の展覧会。

photography

ストレンジ&ファミリアー――外国人が見た英国式日常

アート・ファンのみならずクラシック音楽ファンにも、演劇ファンにもおなじみのロンドン・バービカンセンター。地味な高層住宅群に囲まれた地味な建築に、初めて訪れるひとはいささか拍子抜けするかもしれないが、1982年の完成以来、現在でもヨーロッパ最大級の複合文化施設である。バービカンのアートギャラリーで先週スタートしたばかりの展覧会が『Strange and Familiar』。「Britain as Revealed by International Photographers =世界各国の写真家によってあらわにされた英国」と付けられた副題のとおり、イギリス人ではない写真家たちによって捉えられたイギリス、という興味深いテーマ設定。そのキュレーションを担当したのがストレンジ・フォトの元祖であり、「カスハガ」をはじめとする珍物収集狂でもあるマーティン・パーとなれば、さらに興味が湧くはずだ。

photography

「流しの写真屋」の見た新宿

竹橋の東京国立近代美術館ではいま『安田靫彦展』が開催中だが、同時に所蔵作品展として『MOMATコレクション 特集「春らんまんの日本画まつり』も開催中。これが「日本画まつり」というタイトルとはうらはらに、佐伯祐三からパウル・クレーにいたる油絵あり、高村光太郎やロダンの彫刻あり、戦争画あり、岡本太郎やピカソもあり・・・と、ぜんぜん「春らんまん」らしくないラインナップで充実。その展示の一室にあてられているのが、『渡辺克巳「流しの写真屋」の見た新宿』だ。ご承知の方もすでに多いだろう、渡辺克巳は近年、急速に再評価が進んでいる昭和のストリート・フォトグラファー。1941年に岩手県盛岡市に生まれ、高校卒業後いちどは国鉄に就職するが、20歳で上京。写真館で技術を学んだのち、1965年から新宿で「1ポーズ3枚200円」で写真を撮って翌日プリントを渡す「流しの写真屋」を始める。

photography

浅草暗黒大陸

広島県福山市の若き写真家・弓場井宜嗣(ゆばい・よしつぐ)が、2000年代のサンフランシスコ・アンダーグラウンド・シーンを撮影した写真展『SAN FRANCISCO』を、2015年4月8日号で紹介した(『テンダーロインをレアで』)。その展覧会と同じ新宿のギャラリーPLACE Mで今月11日から、こんどは「浅草」をテーマにした写真展が開催される。弓場井さんは1980年広島県生まれ。2003年から2008年までサンフランシスコの元祖オルタナティブ・マガジン『RE/Search』編集部で住み込みインターンとして生活。そのとき撮影された作品が去年の展覧会だったわけだが、サンフランシスコから帰国後は東京・浅草に居を移し、ホッピー通りにある煮込み屋で働きながら、「いつもポケットにコンパクトカメラを忍ばせて、仕事までの道すがら、休憩中、そして仕事中に撮影した」のが今回の作品群。

photography

美脚の自撮り宇宙

去年9月、恒例の「東京アートブックフェア」がちょうどフランス出張と重なって、行けずに悔しがっていたら、「こんなおもしろいの見つけました」と持ってきてくれたひとがいた。『巨大娘』と『美脚星人』という2冊の写真集である。『美脚星人』から見てみると、いきなり表紙がピンヒール姿の美脚。しかも下半身だけで、上半身がない! それがコラージュかフォトショップ加工かと思いきや、上半身を絶妙の角度に曲げて、それを三脚に据えたカメラを使って自撮りしてるという!(写真集の最後にも「これらの写真は修正して上半身を消したのではありません。ポーズや角度を試行錯誤して撮りました」と、ちゃんと記されている)そして『巨大娘』のほうは、自分の足によって踏みつぶされそうな風景や「小人」を、なんと自撮り棒とスマホを使って撮影したシリーズ。そう、例の自撮り棒を頭上ではなく、地面すれすれに下げて撮影するという、こちらも意表を突いたスタイルなのだ。

photography

ブルジョワジーの豊かな愉しみ――写真展「ジャック=アンリ・ラルティーグ 幸せの瞬間をつかまえて」

これまで何度も展覧会が開かれて、日本でも人気の高いジャック=アンリ・ラルティーグの写真展が埼玉県立近代美術館で開催中だ(5月22日まで)。プロフェッショナルとは「レベルの高い写真を撮るひと」、アマチュアとは「そこまでいかないひと」と思われるようになったのは、19世紀にさかのぼる写真の歴史の上で、実はここ数十年のことにすぎない。日本でも東京や関西、鳥取など各地の裕福な趣味人が「芸術写真」を戦前に育んできたように、かつてプロとは依頼されて人物や風景を撮る「写真師」であり、高価なカメラ機材を購入して「好きなものを好きなように撮る」のはアマチュアの特権だった。

photography

昭和の終わりの新宿で

新宿区三栄町、といっても地元の人間以外にはイメージが浮かばないだろう。JR.四ッ谷駅から徒歩約10分、市ヶ谷の防衛省方面に下る坂道の途中にある、静かな住宅街にあるのが新宿歴史博物館。本メルマガではすでに2014年3月19日号で『新宿・昭和40年代 ―熱き時代の新宿風景―』、2015年1月7日号で『新宿・昭和50―60年代 <昭和>の終わりの新宿風景』と、ふたつの新宿風景写真展を紹介してきた。新宿歴博では2010年から新宿の風景写真展を連続開催してきたそうだが、その総まとめとして、太平洋戦争終戦から昭和の終わりまでの変遷を写し取った、約100枚のプリントによる『戦後昭和の新宿風景 1945―1989』を開催中だ(6月12日まで)。

photography

雑種のしあわせ、ふたたび――佐々木まことの動物写真2016

ちょうど1年前の2015年5月27日号で、大阪の動物写真家・佐々木まことの紹介記事『雑種のしあわせ』を掲載した。本メルマガで『ジワジワ来る関西奇行』を連載してくれている吉村智樹さんの編集で、2005年に発売された小さな写真集『ぼく、となりのわんこ。』を見たのがきっかけだったが、その佐々木さんが毎年参加している『大阪写真月間』と、同時期開催の『日本猫写真協会展』に、今年も選りすぐりの犬猫写真を出品するとのお知らせをいただいた。

photography

映画館からフィルムが消える日に

京橋の近代美術館フィルムセンターでは、『写真展 映画館――映写技師/写真家 中馬聰の仕事』を開催中である。この展覧会についてはきちんと紹介したいと思っていて、そろそろというタイミングで、イギリスでやはり消えゆくフィルム上映の映画館と映写技師を撮影してきたリチャード・ニコルソンの作品を知ることができた。まったくの偶然だが洋の東西で同じく、「フィルム」という映画のよろこびのオーラをまとったメディア――その終焉を見据えるふたりの写真家を今回は同時に紹介する。ひとつのテーマが、視点によってこんなふうに異なる作品に結実する、というおもしろさとあわせ、ご覧いただけたら幸いである。

photography

どこまでいくのかマキエマキ

今年2月10日号で『自撮りのおんな』として紹介した「50歳人妻セルフポートレートフォトグラファー」、マキエマキ(田岡まきえ)さんが、いま新作写真展を東京・入谷のバーで開催中だ(18日=今週土曜日まで!)。バー「Lucky Dragon えん」でマキエさんが個展を開くのは2回目。去年の展覧会タイトルは「J'ai 50ans」(私は50歳)だったけど、今年のタイトルは「Ju suis toute chaude」。マキエさん本人の和訳によれば「アタシ、もう、熱いのよ~ん♡」ということで、その急速なレベルアップぶりがタイトルからも見て取れるというもの。

photography

東京の穴ふたたび

2014年11月26日号『東京のマルコビッチの穴』で紹介した「ダクト・フォトグラファー」木原悠介のの写真展が、東京中目黒ポエティックスケープで始まっている(8月6日まで)。木原さんの写真に出会ってから、まだ2年にもならないけれど、最初からそのミステリアスな画面には強く引き込まれるなにかがあった。記事のなかで、僕は木原さんをこんなふうに紹介させてもらった――不思議な写真を見た。息づまる、というより、ほんとうに息が詰まるような狭苦しい空間が、ずっと先まで伸びていて、それはどこに続くのか、それともどこにも着かないのか・・・。見るものすべてを閉所恐怖症に追い込むような、それでいて難解なSF映画のように異様な美しさが滲み出るそれは、ビルの内部を走るダクトの内部を撮影したものだという。

photography

羽永光利アーカイブ展――ある写真家の時代遺産

もっと早く紹介するつもりが、会期終了直前にずれ込んでしまったけれど、いま東京目黒区祐天寺のギャラリーAOYAMA | MEGUROでは、『羽永光利アーカイブ展』を開催中だ。羽永光利、という写真家をどれだけのひとが知っているだろう。本メルマガではおなじみ、『独居老人スタイル』でもフィーチャーした仙台のダダカンの、若き日の「殺すな」とかかれた書を持って歩く姿を撮った写真家が、羽永光利である。1933年生まれということは、戦争まっただ中に少年時代を送った羽永光利は、戦後しばらくたった1956年になって文化学院に入学。卒業後はアート・フォトグラフィを目指すが、1962年からは作品制作と平行して、フリーランス・カメラマンとして前衛アーティストたちの記録を雑誌などで発表するようになる。1981年からは新潮社の写真雑誌『フォーカス』の立ち上げに参加。その後、国内外の写真展に参加したり個展を開いていたが、1999年に死去。2014年になって、AOYAMA | MEGUROTOとぎゃらり壷中天によって、あらたな紹介が始まった。つまり死後15年も経ってから、いわば「再発見」された写真家、それが羽永光利なのだ。

photography

Campus Star ―― 制服から透けて見えるなにか

中田柾志の写真と出会ったのは2012年ごろ。最初に見たのは、パリ・ブローニュの森の奥で客を引く娼婦たちを撮影したポートレートだった。木立の陰に潜んだ獣のように生命力に満ちた、ときに高貴にすら見えるその姿に魅了され、本人に会ってみると、ほかにもさまざまなシリーズを手がけていることが分かり、本メルマガでは2013年の1月に、3週連続で紹介させてもらった。その中にはフランクフルトの娼館街「エロスセンター」の、娼婦たちの部屋を撮ったシリーズがあったし、素人女性が応募してくるモデル募集サイトで探した女性たちを撮影した「モデルします」、世界でいちばんセクシーな学生服といわれるタイの女子大生のぴちぴち制服シリーズなど、エロと社会性が絶妙の割合で配合された膨大な作品がたくさんあって、どうしてこれほど興味深い写真が一冊の写真集にも、写真雑誌の特集にすらなっていないのか、僕には理解できなかった。

photography

女子部屋――川本史織と女の子たち

ずっと昔、こんなふうに中国が開ける前の北京に通っていた時期があった。そのころ北京でいちばん大きな書店に行くと、一冊の本に群がる男たちを仏頂面の店員がにらんでいて、いったいなにを見てるのかと思ったら、それはデッサン用の「人体ポーズ集」だった。なぜそれが?と手に取ってみると、小汚い白黒印刷のページには、ちょっとくたびれた全裸の白人モデルがいろんなポーズを取っていて、ようするに北京の男たちはそれをエロ本(というものは存在しなかったから)に代わる貴重なネタとして凝視していたのだった。2013年1月に川本史織の『堕落部屋』という写真集を紹介したことがある。「デビューしたてのアイドルだったり、アーティストの卵だったり、アルバイトだったりニートだったり・・・さまざまな境遇に暮らす、すごく可愛らしい女の子たちの、あんまり可愛らしくない部屋を50も集めた、キュートともホラーとも言える写真集」と書かせてもらったが、その川本さんの第二弾写真集が『作画資料写真集 女子部屋』というので、もう20年以上も前の北京の思い出が甦ったのだった。

photography

移動キャバレーの誘惑――沈昭良写真展『STAGE』

これまでも本メルマガで何度か取り上げた台湾の写真家・沈昭良(シェン・ジャオリャン)によるステージ・トラックの写真展『STAGE』が、いま東京虎ノ門の台湾文化センターで開催中だ(10月28日まで)。台湾式ステージ・トラックの再解釈とも言える、やなぎみわのステージ・トレーラー・プロジェクトをご存じのかたもいらっしゃると思うが、今回展示されるステージ・トラックは、2006年から2014年までに撮影されたものだという。

photography

トーキョー・ハロウィーン

10月30日深夜、福岡空港から地下鉄に乗って天神駅で降りようとしたら、ナース・コスチュームのゾンビがひとりで、ぽつんとホームに立っていた。きょうは31日。いまごろ渋谷の交差点は大変な賑わいになっているのだろうか。「バカやってるいまどきの若者たち」を探して、マスコミがぎらついた眼(とレンズ)で走り回ってるのだろうか。キリスト教徒でもなんでもない日本の子供(とママ)への新規市場開拓として導入されたはずのハロウィンが、こんなに異常な、日本独特の盛り上がりを見せるようになってもう数年が経つ。いったいこの事態を誰が予測しただろう。

photography

時速250キロの車窓から

世の中にはいろんな職業があるが、増田貴大の仕事は「毎日2回、新大阪と広島を新幹線で往復すること」。病院から検査機関に送られる血液検体を運ぶための「荷運び屋」である。いつものように荷物を持って窓際の席に座って、外の景色を見ていたら、こちらに向かって手を振る親子連れが見えた。「いい絵だなあ、これを写真に撮ったら、いい作品になるだろうなあ」と思ったのが、それまでカメラマンを目指したものの上手くいかず、30歳を過ぎてもフリーターのような生活に甘んじていた生活の転機になった。次の日からカメラを持って新幹線に乗るようになって、撮りためた車窓からの風景はこの9月に新宿コニカミノルタプラザで『車窓の人々』と題した写真展になり、ビジュアルアーツフォトアワード2016で大賞を獲得、来年1月には初写真集も発売される。

photography

築地魚河岸ブルース

いよいよ今年、もう待ったなしの築地魚河岸はどうなるのだろうか。本メルマガ2014年2月12日号『夜をスキャンせよ』で紹介した「白目写真」の沼田学による新作展が、1月6日から歌舞伎町の新宿眼科画廊で開催される。タイトルは『築地魚河岸ブルース』、築地に働く男たちを定点観測のように記録したシリーズだ。これまで築地をテーマにした写真は数えきれないほど発表されてきた。日本だけでなく、海外の写真家による写真集もたくさんある。先日も本橋成一による15年間の築地通いの成果をまとめた『築地魚河岸ひとの町』が日英バイリンガルで出版されたばかりだし(朝日新聞出版社)、いざ移転となればこれからもさまざまなメディアで、多くの作品が発表されていくのだろう。

photography

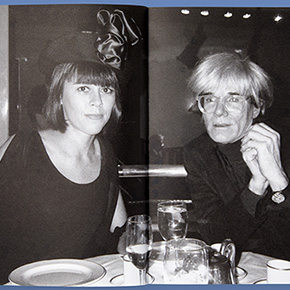

ロック・スターズ・イン・ジャパン!

『ミュージックライフ』といえばオールド・ロック・ファンは涙なしに語れない、ロック創成期から続いてきた音楽誌。1951年にスタートして1998年の休刊にいたるまで、一時は日本最大の洋楽専門誌だった。そのミュージックライフ誌の専属カメラマンを長く勤めた長谷部宏さんによる、ロック史をいろどるアーティストたちの貴重な「来日ショット」ばかりを一同に展示した楽しい写真展、『ROCK STARS WILL ALWAYS LOVE JAPAN ~日本を愛したロックスター~』が開催中だ。本メルマガでは2015年1月14日号で新宿ビームスBギャラリーでの展覧会を紹介していて(偶然にも、そのとき一緒に取り上げたのが沼田学写真展『界面をなぞる』だった)、ちょうど2年ぶりの告知となる。

photography

菊地智子が歩くチャイニーズ・ワイルドサイド vol.1 重慶と夜のクイーンたち(写真:菊地智子 インタビュー:茅野裕城子)

菊地智子さんは1973年生まれ、武蔵野美術大学空間デザインかを卒業したあと、香港を経て1999年から北京に在住というから、もう17年間も北京をベースに写真を撮っていることになる。2006年からドラァグクイーンの撮影を始め、そのシリーズ『I and I』で2013年には第38回・木村伊兵衛写真賞も受賞した。年末から今月にかけて一時帰国した菊地さんにお願いして、ロードサイダーズ・ウィークリーではこれから数回にわたって、菊地智子によるドキュメンタリー・シリーズをお届けする。掲載は不定期になってしまうが、とりわけ隣国であるこの国では、予断と偏見に満ちたイメージばかりが先行する、中国という巨大な国家の「もうひとつのリアリティ」を知っていただけたらうれしい。その第一弾となる今回は、『I and I』のテーマとなった、重慶を中心とする中国全土のクイーンたちをめぐるドキュメンタリーをお見せする。聞き手は、かつて僕自身の中国珍スポット取材を手伝って、重慶にも同行してくれた小説家・茅野裕城子さんにお願いした。写真作品とインタビューが織りなす物語を、じっくりご覧いただきたい。

photography

『NOZOMI』増田貴大写真集、発売!

去年11月9日号で特集した「新幹線車窓写真家」増田貴大の初作品集が、めでたく発売になった。『NOZOMI』・・・いいタイトルだなあ。『時速250キロの車窓から』と題した記事を読んでくれたかたはおわかりだろうが、増田さんは検査用の血液検体を運ぶという珍しい仕事で、新大阪と広島のあいだを毎日2往復しながら、乗車中ずっとデッキに立って、窓に貼りついて景色を撮影している。それだけでは生活が成り立たないので、「午前中、あべのハルカスで医療フロアへの案内看板持ちもやってるんです。朝9時から12時までハルカスで、そこから急いで新大阪に移動して、新幹線に乗って。家に帰れるのは夜11時ごろになっちゃうので、車窓写真しか撮れないです」。

photography

食に淫する女と男

先日、早稻田大学に呼ばれて、トークのあと学食の一角に机を並べて、居残ってくれた学生たちと話していたとき、「こんなの作ってるんです」とZINEを渡してくれた子がいた。イチゴをくわえた唇が大写しになった表紙には『食に淫する』というタイトルがついていて、ページをめくるとケーキや果物を頬張って、ぐちゃぐちゃになった口中がアップになっていたりして、非常に汚く、どぎつく、美しくもある。ウェット&メッシーと言ってしまえばそれまでだけど、それだけでは片付けられない、視覚と触覚と味覚を混ぜ合わせた複雑な快楽のような、甘みと深みがとろとろと画面から流れ落ちている。

photography

追悼 レン・ハン

すでにSNSなどでニュースを知ったかたもいらっしゃるだろうが、2月24日、中国の写真家・任航 (Ren Hang=レン・ハン)が亡くなった。レン・ハンは本メルマガの2014年12月10日配信号で特集した、中国写真界の若きスターだった。記事中で書いたが、その秋の東京アートブックフェアで、台湾から参加したブースでレン・ハンの写真集『SON AND BITCH』を見つけ、衝撃的な内容に驚愕。さっそく北京在住のジャーナリスト、吉井忍さんにお願いしてインタビューしてもらったのだった。それから2年と少し、レン・ハンはヨーロッパ各地で大きな展覧会を続けざまに開催。タッシェンから分厚い作品集が発売され、いまこの時もストックホルムの写真美術館フォトグラーフィカで個展が始まったばかりである。それなのに自殺してしまった彼は、まだ30歳の若さだった。

photography

「ハナヤ勘兵衛の時代デェ!!」追補

先週お伝えした、兵庫県立美術館でのアドルフ・ヴェルフリ展と同時に開催されている『小企画 ハナヤ勘兵衛の時代デェ!!』展。「収蔵品によるテーマ展示」室のひとつで開催されている写真展だ。ヴェルフリ展は先週末で終了してしまったが(3月7日より名古屋市美術館に巡回)、ハナヤ勘兵衛ののほうは3月19日まで開催中。ここに掲載した以外にも、特に戦後期のスナップがたくさん見られるので、この機会にぜひご覧いただきたい。

photography

サンフランシスコの裏側で

2015年4月8日号で弓場井宜嗣(ゆばい・よしつぐ)という写真家を紹介した(『テンダーロインをレアで』)。サンフランシスコのアンダーグラウンドの最底辺まで、広島県福山市出身の若者が降りていったことがまず驚きだったし、そのハードエッジな画面にみなぎる「ITバブル」以前のサンフランシスコの空気感が、懐かしくもうれしくもあった。その弓場井宜嗣が2年ぶりに新宿の写真ギャラリー「PLACE M」で、『SAN FRANCISCO #2』と題した個展を開催、同時に写真集もリリースする。

photography

渋イケメン集合!

2015年12月23日号で取り上げた写真家・三井昌志の展覧会『渋イケメンの国』が今週13日から1週間、銀座キャノンギャラリーで開催される。1年前に発表された写真集『渋イケメンの国――無駄にかっこいい男たち』の、まずタイトルにやられ、写されたまさしく「無駄にかっこいい男たち」の存在感にやられたひとは、僕以外にもたくさんいるだろう。記事の中で三井さんをこんなふうに紹介した――

photography

『羽永光利一〇〇〇』刊行記念展

去年8月17日号で紹介した写真家・羽永光利の作品集『羽永光利一〇〇〇』がついに完成、そのお披露目を兼ねた展覧会が恵比寿ナディッフで開催される。戦中世代である羽永は文化学院卒業後、アート・フォトグラフィーを目指しつつ、フリーランス・カメラマンとして前衛アーティストたちの記録を雑誌などで発表するようになる。1981年からは新潮社の写真雑誌『フォーカス』の立ち上げに参加。その後、国内外の写真展に参加したり個展を開いていたが、1999年に死去。2014年になって、AOYAMA | MEGUROTOとぎゃらり壷中天によって、あらたな紹介が始まった。つまり死後15年も経ってから「再発見」された写真家だ。

photography

いま、そこにある異景

ラルフ・ユージーン・ミートヤードという写真家の不思議な作品を初めて見たのはいつだったろうか。モノクロームの画面の、一見どこにでもあるようなアメリカの郊外風景でありながら、その登場人物たちがハロウィーンのような不気味な画面をつけ、しかしこちらを怖がらせようとするふうでもなく、ただそれが自分の顔であるようにたたずみ、こちらをまっすぐ見ている。怖がらせようとしていないのが、よけい怖い。ひどい悪夢から目が覚めて、まだ現実とのあいまいな境界に意識があるような、落としどころのない気持ちにさせられる。その写真家の名前がミートヤード(Meatyard=肉の庭!)だと知って、さらに不思議な気持ちになったのを覚えている。この3月から5月初めまで、サンフランシスコのフランケル・ギャラリーでミートヤードの写真展『American Mystic』が開催された。観に行くことはできなかったが、展覧会に際して発行された作品集を入手できたので、小さな紹介を試みてみたい。

photography

食卓の虚実

シャネルにプラダ、マックイーンにラガーフェルドと、世界のハイファッション・メゾンを顧客に持つ超売れっ子でありながら、いつもちょいブラックで悪戯っぽいテイストを忘れないノーバート・ショーナーという写真家がいる。本メルマガでは2012年7月18日号で作品集『Third Life』を取り上げ、そのときは代官山蔦屋書店で一緒にトークもした。古い友人である、そのノーバートが久しぶりに東京でいま写真展を開催中(5月21日まで)。『NEARLY ETERNAL』と題された今回の展覧会は、なんと食品サンプルがテーマ。たしかに「ニアリー・エターナル=ほとんど永久」・・・。

photography

異郷のモダニズム――満州写真展に寄せて

この3月に『アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国』展記念トークをやらせてもらった名古屋市美術館で、いま『異郷のモダニズム―満州写真全史―』という珍しい展覧会が開催中だ(6月25日まで)。会期末近くになってしまったけれど、これだけまとまった規模のコレクションはなかなか見られないと思うので急いで紹介させていただきたい。ご存じのとおり「満州」とは20世紀初めの日露戦争終結から、第二次世界大戦で日本が敗戦するまでの期間、中国東北部に存在した国家・・・であり幻の国家でもある。

photography

遺された家の記憶

かつて「グラフ雑誌」というものがあった。「アサヒグラフ」「毎日グラフ」など、アメリカの「LIFE」を範とするグラフ・ジャーナリズムは20世紀の報道媒体として重要な役割を果たしてきたのだが、そうしたグラフ誌が全滅してしまった現在、とりわけ硬派なドキュメンタリー・フォトグラファーにとっては厳しい状況が続いている。ネットがあるじゃないかと言っても、個人での発信は影響力でも経済力でも全国誌とは比べものにならないし、セールスが期待できない写真集を出そうという出版社は減るばかりだ。そんな現状でときたま、時間をかけて丁寧につくられたドキュメンタリー作品に出会うと、背筋が伸びる思いがする。『遺された家』は奈良県在住の写真家・太田順一が去年12月に発表した写真集だ。大阪の朝鮮人コミュニティ、沖縄人コミュニティ、ハンセン病療養所など、入り込むことすら簡単ではないテーマばかりを選び、「歩いてなんぼ」と通い詰めて本にまとめてきた太田さんにとって、これは久しぶりの写真集になる。

photography

菊地智子が歩くチャイニーズ・ワイルドサイド vol.2 迷境/傷城~重慶 若者のセクシュアリティーと壊れゆく街(写真・文:菊地智子)

私は1999年に香港から北京に移りましたが、その当時、同性愛というのはまだまだ口にするのもはばかられる感じで、友人同士でこっそり家で集まったりと、かなり閉鎖的でアンダーグラウンドな存在でした。親にカミングアウトするのはもちろんもってのほか。そのためゲイであることにまつわる涙ぐましい話は尽きなかったんです。中国の著名作家余華の言葉に「西洋人が400年かけて経験してきた天と地ほどの差のあるふたつの時代を、中国人はたった40年で経験してしまった」というのがありますが、中国のセクシュアリティーに関していえばこの20~25年(もしくは約四半世紀)あまりで数百年の変化を遂げていった感があります。

photography

走り続ける眼

どうしたら写真家になれるんですか、とよく聞かれる。そんなのこっちが知りたいけれど、写真ギャラリーでのグループ展→個展→アート系出版社から写真集発売、というよくある流れの外側で、ちょっと前まで考えもつかなかったやりかたで活動する写真家が現れてきた。今週・来週と2回にわたって、最近出会ったユニークなスタイルの写真家をふたり紹介したい。種田山頭火を放浪の俳人と呼び、山下清を放浪の画家と呼べるならば、天野裕氏(あまの・ゆうじ)は放浪の写真家である。家を持たない。展覧会を持たない。写真集の出版もない。軽自動車に寝泊まりしながら日本中を走り回り、ツイッターで「きょうはこの町にいます」とつぶやき、喫茶店やファミレスやスナックや公園で「客」を待つ。

photography

日常の切断面

先週は車中泊で日本中を移動しながら写真を撮り、コンビニでプリントアウトした「写真集」を喫茶店やファミレスやスナックで見せ、その「見料」で制作/生活する写真家・天野裕氏を紹介した。「移動し続けること」が作品の中心にある天野さんとまったく対照的に、今週ご覧に入れるのは「どこにも行けないこと」がユニークな作品に結実している写真家・北村千誉則(きたむら・ちよのり)だ。つい最近、たしかFacebookだったと思うが、なんとも不思議な写真集を紹介する投稿に偶然目が止まった。表紙にはおっさん(たぶん)の口元からこぼれる白米とイクラ1粒が超望遠で捉えられ、『buh___bye』なる不可解なタイトルがついている。説明を読むと、作者はChiyonori Kitamuraというので、日本人だとは思うが名前を聞いたことがないし、発行元の「modes vu」という香港の出版社も知らなかったが、とりあえず購入希望のメッセージを送ってみると、数日後にちゃんとポケットサイズ48ページほどの小さな写真集が自宅に届いた。

photography

オキナワン・ソウルシスターズ

先々週号の編集後記で少しだけ沖縄・コザのことを書いた。極東最大の空軍基地である嘉手納基地に隣接するコザは、米軍人を対象とするサービス産業で急激に発展した町だったが、いまでは大通りに面した数軒のバーやポールダンス・クラブ、衣料品店などに、最盛期の面影をわずかに見て取れるのみである。1972年の日本復帰前から沖縄は多くの写真家たちを引き寄せてきたわけだが、「沖縄以外のものはそこの土地のひとが撮ればいい」と、生まれ故郷の沖縄にこだわり続けてきた写真家が石川真生(いしかわ・まお)。本メルマガでも沖縄の港町に生きる男たちを捉えた『港町エレジー』を2012年に紹介している(2月15日号参照)。その石川さんが1982年に発表した処女作『熱き日々 in キャンプハンセン!!』(あーまん企画刊)が、35年の歳月を経て『赤花 アカバナー、沖縄の女』と新たなタイトルと編集により、ニューヨークの出版社セッション・プレスから発表された。

photography

ロバート・フランク 本と映像展

そういえばうちにロバート・フランクの写真集は一冊もなかった、なぜだろう――神戸で開催中のきわめてユニークなロバート・フランク展を観ながら、まずそんなことが頭に浮かんだ。かつて神戸市立生糸検査所だった建物が、デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)として生まれ変わった広い空間で、『Robert Frank: Books and Films, 1947-2017 in Kobe』が開催中だ(9月22日まで)。2014年カナダ・ハリファックスで始まり、去年は東京藝術大学でも開催された、世界50ヵ国を巡回中の展覧会「神戸バージョン」である。ただし、この展覧会は白い壁に額装されたオリジナルプリントが整然と並ぶ、普通の写真展ではない。

photography

どうでもいいものの輝き――平原当麻の写真を見る

写真ファンならご存じだろうが、東京新宿一丁目あたりには写真専門のギャラリーが何軒か集まっている。中にはひとつのビルに複数のギャラリーが入っていることもあるので、ついでに覗いてみた展覧会で予期せぬ出会いや発見があったりもする。先日、用事があって写真家の瀬戸正人さんらが運営するギャラリーPLACE Mに行ったとき、階下のRED Photo Galleryで展覧会を開いていたのが平原当麻さんだった。REDは若手の写真家十数人が共同で運営するギャラリーで、各自が年に何度か展覧会を開くことになっていて、そのときちょうど平原当麻さんが『ライヴ・アンダー・ザ・スカイ』という、お洒落でジャジーなタイトルの、ぜんぜんお洒落でもジャジーでもない都市風景を撮りためたプリントを展示していたのだった。

photography

狂女の日常――YOSHI YUBAI写真展『URI』

これまで本メルマガにサンフランシスコ・テンダーロイン地区や浅草のアンダーグラウンド・ドキュメンタリーを寄せてくれた、広島県福山市出身のフォトグラファー弓場井宜嗣(ゆばい・よしつぐ)=YOSHI YUBAI。2016年の『浅草暗黒大陸』に続いて新宿PLACE Mで新作展『URI』を開催する。展覧会サイトの説明にたった一行「狂女『URI』の記録」と記されているURIは、YUBAIくんが「以前付き合っていた女の子」。そういう関係でないと撮れないであろう、ひとりの女性が内在するフリーキーなエネルギーが、モノクロームを主体とした画面上で暴発しているようだ。

photography

自撮りのおんな2017

2016年2月10日配信号で初めて紹介した「自撮り熟女」田岡まきえ=マキエマキさん。あれから1年半経って、ずいぶん溜まった新作をこの11月に銀座1丁目の古風なギャラリービル「奥野ビル」内の銀座モダンアートでご披露する。ツイッターやFacebookなどSNSでの発信がすごく活発で、あまりご無沙汰感がないけれど、実は久しぶりのマキエさんに、この1年半のことを聞いてみようとお茶に誘ってみた。で、入ってきたマキエさんを見てびっくり。去年よりずっと若返ってる!

photography

センター街のロードムービー、再映!

このメルマガを始めた年の2012年10月17日号で、『センター街のロードムービー』という記事を掲載した。小岩のゴムプレス工場で働きながら、週末ごとに夜の渋谷センター街に出て、2000年ごろからずっと写真を撮っている鈴木信彦のことを書いたのだった。印画紙の上にあらわれ消える男女たち。それはいまから数年前、日本でいちばんスリリングな夜があった時代の渋谷センター街に、生きていた男の子と女の子たちだ。焦点の合った主人公と、その向こうのぼやけた街並み。

photography

「TOKYO STYLE/LIVING ROOM」瀬戸正人x都築響一・二人展

東京・新宿御苑の大木戸門から新宿方向に広がる新宿1丁目界隈が、写真専門ギャラリーの集まるエリアとなって久しい。通常の商業画廊ではなく、写真家たちがみずから運営することで、発表の場をつくり育てようという、ノンプロフィット・ベースのギャラリーが集まっているのが特徴だ。なかでも老舗のPLACE Mは、写真家の大野伸彦、瀬戸正人、中居裕恭、森山大道らによって運営される「写真の実験の場」として1987年に設立。今年で30周年を迎えた。本メルマガでもPLACE Mで開催される展覧会をずいぶん紹介してきたし、写真ファンにはおなじみのギャラリーだろう。そのPLACE M30周年を記念して、代表の瀬戸正人(せと・まさと)さんに声をかけていただき、二人展を開催することになった。グループ展はよくあるけれど、二人展というのは僕にとって初めてかもしれない。

photography

「TOKYO STYLE/LIVING ROOM」開催中!

先週号でお伝えしたように東京・新宿御苑の写真専門ギャラリー、PLACE M30周年を記念して、代表の瀬戸正人(せと・まさと)さんとの二人展「TOKYO STYLE/LIVING ROOM」が月曜日にスタートした。1996年に発刊されて、その年の第21回木村伊兵衛賞を受賞した瀬戸さんの『部屋 Living Room, Tokyo』(新潮社)と、1993年に出版した僕の『TOKYO STYLE』。どちらもバブル崩壊直後という時期に、東京の部屋から部屋へとさまよった記録である。

photography

女装の目線

先日、新宿PLACE Mの写真展で、ひとりの女性に声をかけられた。ワークショップに通うアマチュア写真家で、日本三大寄せ場のひとつ、横浜寿町で炊き出しを手伝ううちに帽子おじさん=宮間英次郎とも仲良くなったという。どんな写真を撮ってるんですかと聞くと、「横浜の女装おじさんたち・・」と小さな声で話してくれて、がぜん興味が湧いてきた。ポートフォリオを見せてもらったら、すごくいい。いまどきの女装子のような可愛さはないけれど、そのぶん愛嬌があるし、それをファインダー越しに見る視線のあたたかみがじんわりと伝わってくる。矢崎とも子さんは1960(昭和35)年東京生まれの横浜育ち。多摩美大の油絵科を卒業し、ギャラリーで働いたあと、いまは専業主婦。その矢崎さんは今月15日からPLACE Mで『女装放浪記』と題した写真展を開く。

photography

SIRARIKA 池田宏とアイヌ

ロードサイダーズにはすでになじみの深い東京新井薬師・スタジオ35分で池田宏写真展『SIRARIKA』が始まっている。今週は池田宏の写真を長く見てきた編集者の浅原裕久さんに、池田さんとその作品について書いていただいた。今回展示されるシリーズ以前に撮影された写真を交えたインタビュー、さらに「SIRARIKA」誌上写真展と3部構成で、いま、現在進行形としてのアイヌの生のありようをご覧いただきたい。

photography

山と熊と田の物語――亀山亮「YAMAKUMATA」

先月のメルマガで池田宏の『SIRARIKA』を紹介したばかりの新井薬師前スタジオ35分で、また興味深い写真展が始まっている。「マタギの村」として知られる新潟県最北部の村上市山熊田、山あいの小さな村にいまも息づく、熊と人とが自然の中で織りなす暮らしを捉えた、亀山亮の作品集刊行に合わせた写真展『YAMAKUMATA』だ。亀山亮(かめやま・りょう)は1976年千葉生まれ、戦場写真家として知られてきた。生死が隣り合うギリギリの場所で写真を撮ってきた亀山さんは、何年間も通い続けた山熊田でなにを見て来たのだろうか。展覧会の会期中には写真家・鬼海弘雄さんとの対談が予定されている。鬼海さんは村上市と隣り合う山形県の寒河江出身。今回は無理にお願いして、亀山さんの写真に寄せる文章を書いていただいた。

photography

それぞれの決壊

トークのあとにいろんなひとが話しかけてくれる。初対面のひとも、久しぶりに会うひともいて、目の隅で話しかける順番を待ってるひとをチラ見しながら、適当な時間で切り上げなくてはならないのが残念なときも多い。で、そういうタイミングで「写真撮ってて、見てほしいんですけど」と分厚いポートフォリオをカバンから取り出すひとがいる。ちょっと・・・。でも、きちんと名刺交換してアポを取って後日尋ねてくるひとよりも、そんな不器用な(?)見せ方しかできないひとのほうが、実はおもしろい写真を撮っていたりもする。先日、あるトークのあとにそんなふうにポートフォリオを取り出した青年が砂田耕希さんだった。砂田さんは東京や横浜の路上で出会ったひとたちのポートレートをずっと撮っているそうで、4月の1ヶ月間、このメルマガ読者にもきっと大ファンが多いにちがいない新宿駅地下のBERG(ベルク)で初めての写真展『それぞれの決壊』を開く。

photography

ぼろを撮る

昨秋から何度か青森県をめぐって写真を撮っていた。その仕事がようやく形になって、これから1年間の展示が始まる。浅草・浅草寺二天門脇にあるアミューズミュージアムの開館10周年特別展『BORO 美しいぼろ布展 ~都築響一が見たBORO~』と題された写真展。アミューズミュージアムが収集する「ぼろ」の展示にあわせて、僕が撮影した青森を中心とした北の風景、それに青森の人間にまとってもらった「ぼろ」のポートレートで壁や床を埋める展覧会――というと大げさなので、「ぼろ」展示の装飾ぐらいに思ってもらえたらうれしい。

photography

隙ある風景 2017(写真・文:ケイタタ)

みなさま、ケイタタこと日下慶太です。しばらく『隙ある風景』をお休みしていて「地図にない街 釜ヶ崎」の方に集中しようと思っていたのですが、釜ヶ崎と隙ある風景は似ているようで全然違った。ということで二兎追いましてこれから両方寄稿させてもらおうと思います。まずは、復活ということで2017年の隙ある写真を100点どーんと紹介。

photography

ラブドール王国の宮廷写真家

凝りに凝ったセッティングのもの、家族のスナップみたいな気軽なもの、ドール愛に溢れるたくさんの写真を見ていくのは最高に楽しい体験で、受賞作を選ぶのは難しかったけれど、けっきょくグランプリに決めたのが『たべる?』と題された一枚。新妻の風情をまとったドールがエプロン姿で、朝食のトーストとサラダを用意しながら、プチトマトを指でつまんで「たべる?」と差し出している台所の情景だった。可愛らしいけど、エロくはない(ラブドールなのに)。でも、なにか曰く言いがたい恋みたいな感情がそこには漂っていて、目が離せなくなったのだった(フォトコンテストの応募作品は先日発売された『愛人形 Leve Dollの軌跡』に掲載されている)。グランプリ受賞作の作者「SAKITAN」は、その後もTwitterなどでドール写真をコンスタントに発表していて、フォローするのが楽しみだったが、この3月に初の写真展を大阪で開催すると知って、さっそくインタビューをお願いした。撮っている写真にも興味はあったし、なによりSAKITANってどんなひとなんだろう?と気になって仕方がなかった。

photography

渋谷残酷劇場、開演!

すでに告知してきたとおり、今週土曜日(4月14日)から渋谷アツコバルーで『都築響一presents 渋谷残酷劇場』がスタートする。2016年に開催した『神は局部に宿る 都築響一presents エロトピア・ジャパン展』からちょうど2年。その続編(?)として、エロの次はグロにフォーカスした、展覧会なのか見世物小屋なのかお化け屋敷なのかわからない・・・かなりビザールな展覧会になることは間違いないので、18歳以上のみなさまは覚悟の上でご参加いただきたい!

photography

スラム街の記録者――佐々木さんのプノンペン・ライフ

4月の暖かい午後、待ち合わせの時間の少し前に郊外駅の改札を出ると、もう佐々木さんが待っていてくれた。会ってほしいとお願いしたのはこちらなのに、ちょっと申し訳ないというようなはにかんだ表情をして。正月にプノンペンで初めて会ったときのように。毎年プノンペンに通って、スラムで暮らす人々を撮影している日本人写真家がいる、と教えてくれたのは『シックスサマナ』の編集長・クーロン黒沢さんだった。スラムのすぐそば、それも小学校の建物のひと部屋に住みついて、毎日スラム街を歩きまわってるらしいと聞いて、その小学校を訪ねてみたのだった。佐々木健二さんは1966年八王子生まれ。いまも八王子の実家に住んでいる。ふだんは学校の行事や卒業アルバムの写真を撮るのが仕事。1年のうち10ヶ月はそうして働いて、2ヶ月間をプノンペンで暮らす生活を、2004年からずっと続けている。

photography

異界へお出でと笛を吹く――内藤正敏『異界出現』

いまから20年以上前、『珍日本紀行』という企画で地方の町や野山を走り回っていたころ。最初の2、3年はあちこちで出会う妙な風景や建造物を、とにかくなるべくきっちり写さないと、というだけで必死だったが、旅と撮影の生活に身体が少し慣れてくると、ときに白日夢のように眼前に広がる光景を、白日夢のように写せたらと思い始めて、行き着いたのが針穴写真(ピンホールカメラ)だった。だれもいない湖に浮かぶ白鳥型のボートとか、国道脇に立つ古タイヤを組み合わせた巨人とかの前に三脚を立てて、寒さに震えながらじりじり時計を見ているうちに、自分はいま写真を撮っているというよりも、この場所の空気と時間を木箱に封じ込めようとしているんじゃないかと思ったりもした。カメラというのは、単に目の前にあるものを視覚的に記録するための道具とは限らない、と気づいたのがその時だった――というような思い出が、東京都写真美術館で内藤正敏の『異界出現』を見ていて、ふいに甦ってきた。

photography

それからの北朝鮮

ドナルド・トランプと習近平と文在寅、金正恩をめぐる複雑怪奇な輪舞に、日本だけが入れてもらえないきょうこのごろ。北朝鮮をめぐる政治情勢が大きく動きつつあるタイミングで、初沢亜利の写真集『隣人、それから。 38度線の北』が発売された。2012年末にリリースされ、本メルマガでも2013年1月23日号で特集した『隣人。38度線の北』に続く、初沢さんの北朝鮮第2作品集だ。これまでイラク戦争、東日本大震災などの現場に飛び込んで長期間撮影を続けてきた初沢さんにとって、今回は『隣人。』以降、2013年から1年3ヶ月沖縄に移住して撮影した『沖縄のことを教えてください』(赤々舎刊)に続く写真集ということになる。『隣人、それから。』は2016年から18年にかけて3回の訪朝で撮影された写真で構成されている。前回の写真集のために4回、初沢さんはこれまで計7回にわたって北朝鮮を訪れているが、そこにはいつも「2500万人が暮らす隣の国の、普通の暮らしを隣人として知ることの大切さ」への思いがあった。

photography

マーシャ・イヴァシンツォヴァを追って(文:鴻野わか菜)

数ヶ月前、ネット上でマーシャ・イヴァシンツォヴァというロシアの女性写真家を知った。本メルマガでは2015年に、住み込みのナニー(乳母/ベビーシッター)として働きながら、だれにも見せないままニューヨークとシカゴの街や人々を撮りつづけ、死後になって奇跡的に「発見」されたヴィヴィアン・マイヤーの作品を紹介したが、マーシャ・イヴァシンツォヴァは月並みな言い方をすれば「ロシアのヴィヴィアン・マイヤー」とも言える存在である。1924年から91年までのソヴィエト連邦時代にレニングラードと呼ばれていたサンクトペテルブルクに生まれ暮らし、やはりどこにも発表しないまま街や人々の写真を撮りつづけ、死後になってこれもまったくの偶然から、膨大なフィルムとプリントが発見されたのが、いまから半年ほど前のこと。

photography

俺のエロ 2018

先週告知で小さくお知らせした写真展「俺のエロ 2018」が、土曜日から始まります。POPEYE、BRUTUSの時代から組んできて、とりわけ音楽畑では知らぬもののないライブ・フォトグラファーである三浦憲治さん。カップヌードル「hungry?」などの撮影で知られるコマーシャル・ムービーカメラマン瀬野敏さん。御大ふたりとも長年の飲み仲間で、酒の席の勢いで一昨年『俺のエロ』という、冗談みたいなグループ展を六本木のギャラリーで開催。それが「そろそろまたやんない?」という、またも酒の席の勢いで、ふたたび開催することになってしまいました。

photography

迷子のお知らせ――平くんのパンツ

2017年19月11日号『どうでもいいものの輝き――平原当麻の写真を見る』で紹介した、ラブホテルのある郊外風景写真。その平原当麻(たいら・はらとうま)は今年3月、新宿REDフォトギャラリーでの『おんなのアルバム キャバレーベラミの踊り子たち』展をオーガナイズしてくれたが、こんどは平当麻(たいら・たぎま)と、またややこしい名前に改名して、奇妙な写真展を開くというお知らせをもらった。『迷子のお知らせ』というタイトルの展覧会では、ランジェリーショップで買い集めたパンツを、ディスプレー用の電飾マネキンに履かせて撮影した、これもそこはかとなくサバービア感覚漂うイメージの集積である。

photography

霧の山のいのち

山歩きはほとんどしないけれど、山道を運転することはけっこうある。街を走っていたときは晴れてたのに、山道に入ったらいつのまにか、次のカーブが見えないくらい深い霧の中でヒヤリ、というようなこともあって、そんなときのヒヤリはおもに事故の恐怖だけど、同時に、この霧が晴れたら、それまでとはまるでちがった場所になっちゃってるんじゃないかという妄想に、僕はときどきとらわれてしまう。変なSF映画みたいに。ROSHIN BOOKSから阿部祐己(あべ・ゆうき)という新人作家の写真集リリースのお知らせが来て、さっそく注文して届いたのが『Trace of Fog』=霧の痕跡という題名の一冊。それは信州八ヶ岳の霧ヶ峰を撮影した写真集だった。年間を通した観光地としてしられる霧ヶ峰は、その名のとおり、年間200日以上も霧が発生する高原なのだという。

photography

ふりかえれば台湾

いろんな国に行くけれど、台湾だけは空港に降り立つたびに「帰ってきた」感覚に襲われる、とどこかに書いたことがある。同じような気持ちになる台湾ファンが、けっこういるのではないか。清里フォトアートミュージアムではいま『島の記憶――1970~90年代の台湾写真』という展覧会が開かれている。おもに1950年代から60年代前半に生まれた、つまりいま60代から70代のベテラン写真家たち11人の、若き日の作品152点が並ぶこの展覧会は、作品のほぼすべてが日本、そして台湾でも初公開であり、そもそも台湾の写真がこんなふうに日本の美術館でまとまって紹介されることが初めてだという。1970年代から90年代という時期は、中国本土では文化大革命が終息し、周恩来・毛沢東が死去、米中・日中国交正常化、開放化政策の推進、そして天安門事件、香港返還と中国現代史のターニングポイントとなる出来事が連続するが、台湾でも国連脱退、蒋介石死去、38年間続いてきた戒厳令の解除と国民党独裁の終焉、そして進展する民主化という急流の中にあった。「島の記憶」という展覧会タイトルは、そのように激変する島のありようを見つめ、歩き、記録せずにいられなかった若き写真家たちの熱情や興奮、怒り、苛立ち、悲しみといった心情が、「記憶」という言葉のなかに包み込まれている。

photography

Freestyle China 即興中華 見てはいけない箱だった――写真家・劉錚に聞く中国(文:吉井忍 作品提供:Liu Zheng)

6月末に中国武漢を訪れたときのこと。アート系のお洒落な書店に立ち寄り、現代中国の写真家コレクションみたいな本を見つけてページをめくっているうちに、一群のモノクロ写真を載せたページから目が離せなくなった。アーティスティックな現代美術写真ではないし、ゴリゴリの社会派ドキュメンタリーでもない。被写体は普通の中国を生きるひとびとなのだろうけれど、どこか違和感が漂っていて、アウグスト・ザンダーやダイアン・アーバスや、ヴィヴィアン・マイヤーのポートレートを見せられているような気持ちになってくる。その写真家・劉錚(リュウ・ジェン)は調べてみると北京在住。さっそく、本メルマガで「Freestyle China 即興中国」を連載中の吉井忍さんにお願いして、インタビューが実現した。写真家であり、写真集出版者であり、写真キュレーターでもあるリュウ・ジェン。2010年代の中国写真はこんなにもエネルギッシュなのだった。

photography

夢は廃墟をかけめぐる

「廃墟写真」というジャンルが確立してから、もうずいぶん時が経つ。僕自身は廃墟よりも、廃墟になる一歩手前の場所で生活の気配を写そうとすることのほうが多いけれど、廃墟の写真を見るのはもちろん嫌いではなくて、国内・海外の廃墟写真家の作品をずいぶん見てきた。人間の表情のように建物や遺跡や風景は始終変わっているわけではないので、同じ場所にいれば、だれが撮っても同じようなものと思われるかもしれないが、それが微妙に異なるところが廃墟写真のおもしろさでもある。資料としてかっちりと、スキャンデータのように写される廃墟もあれば、建造物を包み込む空気感のようなものが掬い取られる、そういう廃墟写真もある。同じ場所から、同じ角度で撮影しているのに。図面と絵がちがうように、それは撮影者の視点や思いが、デジタルデータという無機的なメディアにもちゃんと反映されるのだ。

photography

天幕の見世物小屋、サーカスの時間

『サーカスの時間』という写真集をご存じだろうか(河出書房新社刊)。1980年にオリジナルが発表され、2013年に再刊された本橋成一による貴重な昭和の旅芸人たちの記録を、本メルマガでは2013年に詳しく紹介した。ご存じのように本橋さんは写真家・映画監督であり、東中野ポレポレ坐のオーナーでもある。そのポレポレ坐で今月14日(きょう!)から25日まで、『天幕の見世物小屋、サーカスの時間』が開催される。

photography

ホテルニューマキエの、おピンク・クリスマス!

田岡まきえ(現・マキエマキ)の写真を本メルマガで初めて紹介したのが2016年2月10日号(「自撮りのおんな」)。そのときマキエさんは50歳の誕生日を迎えたばかりで、セクシー自撮りを始めてから1年も経っていなかった(前年10月末のグループ展が初お披露目)。それがいまや! あっという間にツイッターのフォロワーは15,000を超え、その作品の過激さにしばしばアカウント停止をくらう「インスタ垢バンクイーン」として熟女シーンに君臨する存在に。これまで主な発表の舞台は自身のSNSや、展示にあわせてリリースされる自費出版の冊子やポストカードだったが、年明けには初写真集の商業出版も予定されている。そういう、いろんな意味でホットなマキエさんの個展『ホテルニューマキエ ♥マキエクリスマス♥』が、おなじみ板橋のカフェ百日紅で29日からスタートする。

photography

つめたくてあたたかい浴槽

たとえば「道に寝てる酔っ払い」とか「田舎の案山子」とか、ひとつのテーマをしつこく追い続ける写真家を、このメルマガではいろいろ紹介してきた。2014年10月22日号「浴槽というモノリス」で特集した牧ヒデアキさんは、路傍にうち捨てられたポリやステンレスの浴槽をしつこく撮っている「浴槽写真家」だ。牧さんは1971年生まれ。三河湾に面した愛知県西尾市で、建築設計の仕事をしながら、2009年から写真を撮っている。これまで何度か展覧会を重ね、小冊子をつくり、とうとう自費出版で写真集『浴槽というモノリス』を発表することになった。届いた写真集はA5サイズの小ぶりなサイズ、しかしポリ浴槽そのものの淡いブルーに丸く落とした角(何冊か重ねると浴槽のように見える!)、そして浴槽に溜まったお湯のように、表紙の写真にブルーの枠が糊付けされているという凝った造本だった。

photography

欲望の形の部屋

新宿駅西口から高層ビル街を抜け、中央公園を横切った通りに、ちょっと前までは真っ黒いお湯で知られた十二社(じゅうにそう)温泉があった。麻布十番温泉と同じように、西新宿の地元民にこよなく愛されてきた温泉がなくなったいま、表情の乏しい大通りに足を運ぶ理由はほとんどなくなってしまったが、通りに面したマンション内にビューイングルームを持つギャラリーYUMIKO CHIBAでは高松次郎から東恩納裕一、鷹野隆大までキャラの立った作家たちをいろいろ見せていて、今月は山本渉の『欲望の形/Desired Forms (2012-2017)』を展示中だ。山本渉(やまもと・わたる)は写真をつかうアーティスト。2013年に写真雑誌『IMA』から原稿を頼まれたのが彼の作品を知るきっかけだったが、高尚な写真評論が並ぶ中でなぜ僕に原稿依頼が来たかというと、そのとき取り上げた作品「欲望の形」が、オナホールの内部を石膏で型抜きした棒状の物体を撮影したシリーズだったから・・・だと思う。

photography

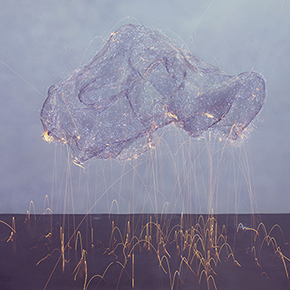

菊地智子「The River」とプリピクテジャパンアワード

不定期連載「菊地智子が歩くチャイニーズ・ワイルドサイド」で、重慶のドラァグクイーンや錯綜するセクシュアリティなど、いまこの瞬間にある中国のリアリティを伝えてくれてきた写真家・菊地智子さん。代官山ヒルサイドフォーラムで開催中のグループ展『プリピクテジャパンアワード2015―2017』に参加しています。聞き慣れない名前かもしれないけれど、プリピクテとはスイスの超名門プライベートバンク、ピクテ銀行が設立した写真賞。プリピクテジャパンアワードは――「地球の持続可能性(サステナビリティ)の問題に対して強いメッセージを投げかけている、優れた若手日本人写真家を支援することを目的にしています」(公式サイトより)ということで、2015年以来2名の受賞者を出しています。菊地さんはその第1回目(2015年受賞)、2回目が2017年の志賀理江子さん。

photography

菊地智子が歩くチャイニーズ・ワイルドサイド vol.3 ネオンライトの下の葬式~パフォーマンス化する死(写真・文:菊地智子)

初めて行った中国重慶の郊外で行われていた葬式に私は度肝を抜かれた。僧がお経を唱える声、葬式儀式用の楽器の音、音楽バンド、泣き女が大声で泣く声、爆竹、花火、博打の音、麻雀の牌のじゃらじゃらという音、様々な騒音が同時に会場を駆け巡り、まるでお祭り騒ぎの喧噪で沸き立っていた。葬式用の花輪や装飾が並ぶ派手な会場は、私の想像していたモノクロームの葬式とは全く異なる原色の風景だった。トランスジェンダーの友人が、都市でのショービジネスから退き田舎の葬式でパフォーマンスをするようになったというのを聞き、彼女に会いに行ったのは2011年のことだった。ドラァグクイーンパフォーマンスが農村で?と半信半疑で葬式に足を踏み入れ、私は葬式の光景に圧倒された。

photography

猫に引かれて香港参り

香港の街に降りたって、さあお買い物!というときにまず本屋を探す、というひとは多くないだろうけれど、写真集のコーナーに行くと「昔と今の香港」みたいな地味な色合いの大型本が並ぶ中に、ひときわ明るくチャーミングな表紙のペーパーバックが山積みになっている。2016年の発売からずっと売れ続けて、もう5刷となっている『香港舗頭猫 HONG KONG SHOP CATS』がその一冊だ。書名のとおり香港の店先の、日本で言う「看板猫」を集めた写真集。作者のマルセル・ハイネン(Marcel Heijnen)はオランダ生まれ、香港在住の写真家である。香港島上環、骨董通りで知られる摩羅上街(キャットストリート)から石段を上りきった古い住宅街にある写真ギャラリー「ブルーロータス」(Blue Lotus Gallery)で、先月新刊のリリース記念展覧会を開いたばかりの彼と会うことができた。

photography

中国ラブドール製造工場訪問記

2018年4月18日号「ラブドール王国の宮廷写真家」で特集したSAKITAN。大阪をベースにラブドールの写真を撮ってはSNSにアップしたり、自費出版写真集をすでに数冊発表している、ラブドール・ピンナップのエキスパートだ。やはり2018年11月28日号で掲載した吉井忍さんの「Freestyle China 即興中国」の中国ラブドール写真コンテストで、SAKITAN氏が審査員のひとりとして日本から招かれたことが記事中で触れられていたが、コンテストのあとに広東省へと足を延ばし、いまや世界のラブドール市場を席巻しつつある中国ラブドール・メーカー2社の本社工場を見学、その様子を新たな写真集としてリリースしたばかり。ちょうど年末の冬コミ出店のために上京したSAKITAN氏をつかまえ、お話を聞かせてもらうことができた。中国の新興メーカーがどんなドールを作っているのかは、各社のwebサイトを見ればわかるけれど、どんなふうにドールを作っているのかは、なかなか見ることができないはず。写真と共に、インタビューをお楽しみいただきたい。

photography

顔ハメ看板ニストふたたび

「顔ハメ看板ニスト」塩谷朋之(しおや・ともゆき)さんに出会ったのは2015年のこと。その年の9月9日号で『穴があればハメてきた――顔ハメ看板ハマり道』と題して、そのころすでに顔ハメ歴数年のキャリア、作品数にして約2200点という顔ハメ看板写真コレクションを紹介した。中学でヤン・シュヴァンクマイエルと出会って映画の道を目指し、カリフォルニア・オークランドでパンクに浸っていた塩谷さんが、なぜに顔ハメにハマり、通勤カバンにもカメラと三脚を常備するまでになったかは、アーカイブから記事を読んでいただきたいが、その塩谷さんがこのほど久しぶりの写真展『顔ハメ看板ニスト 塩谷朋之「15年目の顔ハメ写真展』を開く。前回が2013年だったから、6年ぶりの写真展ということになる。

photography

消され者たちの歌

「垢BAN」という言葉にビクッと反応してしまったら、それはSNSのヘヴィユーザーである証だ。垢BAN=アカウントban(禁止)、すなわち投稿内容が運営会社の規約に抵触して、警告、投稿削除、そしてアカウント凍結とペナルティが課せられることを意味する。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムなどそれぞれ基準は微妙にちがえど、SNSを舞台に主張や作品を発信しているユーザーにとっては、当然ながらかなりの打撃となる。実は本メルマガもかつてフェイスブックの投稿が削除されたり、メルマガそのものに(おそらく)不穏当な単語が含まれるといった理由で購読者の手元に届かないといったトラブルを経験しているが、性的な表現を追求するアーティストにとってはいまや、日々が垢BANとの闘いともいえる。今月11日から神田のギャラリーCORSOで開催される『私たちは消された展 ―凍結削除警告センシティブな内容を含みます―』は、垢BANを食らった写真家9人と画家1人、計10人のアーティストによるユニークなグループ展なのだ。

photography

ラブドールが見た夢

「人間ラブドール製造所」という奇妙な写真撮影サービスがあると知ったのは半年ぐらい前のこと。すでにいくつものメディアが取材しているが、そのサービスを運営しているのが女性2名ということを知って、男である僕はよけいこころ乱された。ラブドールとはそもそも男の性欲に奉仕する機械なのに、そういう「もの」になりたい女たちがいて、それを生み出すのもまた女であるという、考えようによっては観念的淫蕩の極致(三島いわく)でありながら、その退廃の香りと、報道やwebサイトで見る「作例」の明るさが、なんだかしっくりこない。エロだけどいやらしくはなくて、でも健全とも言いがたい・・・そういう世界観がどのように生まれるのかと思っていたときに、縁があって運営のおふたりと会うことができた。「では製造所にいらっしゃい」と許されて向かった先は、東大阪・河内花園という「なにしてけつかんじゃい!」的濃厚河内文化の中心地。住宅街の片隅にその「人間ラブドール製造所」はあるのだった。

photography

地下台北の眼

先週号『圏外でつながった台湾』のなかで、台北きってのアンダーグラウンド中古レコードショップ「先行一車」で出会った大阪LVDB BOOKSのことを少しだけ書いた。LVDB BOOKSは大阪東住吉にあるインディペンデント・ブックストア。空襲で焼け残ったという古い住宅街の、築80年の一軒家を使って、しかし外からはまるで本屋とわからない店構えで営業しているLVDB――ちなみに店名はアキ・カウリスマキの映画『ラ・ヴィ・ド・ボエーム』の頭文字で、特に意味はないが、なるべく憶えにくい店名にしたかったとのこと――では、いま台北の若手写真家・陳藝堂(チェン・イータン)と、本メルマガ2015年7月22日号『写真の寝場所』で特集した大阪の写真家・赤鹿麻耶(あかしか・まや)の二人展を開催中だ。

photography

イギリスの出口はどこに

ニュースを読むたびに不可解さが増すばかりのブレグジット問題。いつまでも先送りしておくわけにもいかないだろうし、どうなるんでしょうか。長い友人である写真家・金玖美(Koomi Kim)さんは、いまやファッションやポートレートで大人気ですが、いまから20年ちょっと前にマガジンハウスで働きはじめ、POPEYEやan・anの写真を撮っていたころ知り合いました。当時から仕事のかたわら、バンコクに通ってキックボクシングのジムに入り浸ったり、変わった作品を撮影してましたが、2004年には忙しい出版社生活を終わりにしてロンドンに移住。4年間滞在したあと帰国して、フリーランス・フォトグラファーとして活躍中です。そんな金さんがこつこつ通って撮りためたイギリスの、ふつうの場所のふつうのひとたちが一冊の写真集にまとまって、今月末に発刊。あわせて写真展が開催され、僕との公開対談も予定されてます。当初は「ブレグジットの期限にあわせてリリース!」というつもりだったらしいのが、こんな混迷状態に突入するとは……笑。

photography

辻徹が見ていたもの

去年4月、ひとりの老写真家が亡くなった。ずっと好きなように写真を撮っていたのに、病を得てふんぎりがついたように死の3年前、最初の個展を開くまで周囲がどんなに勧めても「そのうちね」と微笑むだけだった。ひとと会うときはいつもお酒で顔を赤らめて、というよりお酒が入らないとしゃべれないくらいシャイで言葉少なで、するっと宴席に紛れ込んでいながら、お金を持たないこともよくあって、それを隣のひとが払ってあげることにだれも違和感を持たない、そんな辻徹(つじ・とおる)という写真家のことを、名古屋の小さなサークルの外で、どれだけのひとが知るだろうか。去年、佐藤貢さんの記事を書いた縁で(『漂着した人生』2018年9月12日号)、名古屋のギャラリーNao Masakiから展覧会の案内をもらい、載っていた小さな写真にこころをつかまれて追悼展を訪ねた。

photography

ダークサイド・オブ・顔ハメ(文:スナック・アーバンのママ、写真:らんちゃん)

らんちゃんと出会ったのは「マニアフェスタ vol.2」だ。約100組のその道のおマニアさんたちが思い思いに熱量たっぷりに自分たちのマニア道をプレゼンしているなか、すらっとしたきれいなお姉さんのブースがあって、彼女が「顔ハメ姿をパネルの裏から撮るマニア」、らんちゃんだった。って、いまさらっと書いてみたけど、正直、意味わからないですよね?(笑) なんだか気になってしょうがないので、らんちゃんの暮らす京都でじっくりお話を聞いてきました。百聞は一見にしかずなので、らんちゃんからお借りした裏ハメ画像と共にお楽しみ下さい。

photography

僕が鬼海弘雄になれなかったわけ

都心の病院の面会室は眩しいほどの陽射しが差し込んで、あっちのテーブルではパジャマの男たちが小声で密談しているし、隣ではものすごいハーネスに頭を固定されて微動だもしないおばあさんを、家族たちが取り囲んで楽しげにおしゃべりしてる。『PERSONA 最終章 2005―2018』を出してすぐ入院した鬼海弘雄さんは、パジャマ姿がむしろ自宅の起きぬけのよう。元気よく話す姿を見ていると、この面会室がやけにシュールな空間に思えてきた。ちなみに鬼海さんは十連休の終わりに無事退院されたので、ファンのみなさまはご安心されたし。ちょうど恵比寿の東京都写真美術館で展覧会『東京ポートレイト』が始まるタイミングで、筑摩書房のウェブマガジンで連載していた『東京右半分』のためにインタビューさせてもらったのが2011年。そのあとも立て続けに新刊が数冊出たり、展覧会があったりと活発に活動してきた鬼海さんが、この3月末に発表したのが『PERSONA 最終章 2005―2018』だ。

photography

なにげなく愛おしい街で――オカダキサラ新作写真集

2015年12月16日号「日々、常に」で特集したオカダキサラ。1988年生まれ、東京南葛西の団地に住み、美大と写真専門学校で学んだあと、不動産の写真を撮る会社に勤めながら、一眼レフに50ミリの標準レンズをつけて、東京中を歩きまわってはストリート・スナップを撮ってきた。2016年に最初の写真集『©TOKYO 全てのドアが開きます』を発表してから、3年ぶりとなる2冊目の自費出版写真集『©TOKYOはなぞのぶらりずむ』が4月にリリースされた。

photography

国ではない国を歩く――星野藍と未承認国家アブハジア

こちらは2018年11月7日号「夢は廃墟をかけめぐる」で特集した写真家・星野藍の写真展『未承認国家の肖像・アブハジア』が今週土曜からスタートする。「考えるよりも先に、足が動くタイプかもしれません。恐らく酷い放浪癖があります」と自称する彼女の、前回は共産圏の廃墟をまとめた写真展『共産主義が見た夢の痕』を紹介したが、今回フィーチャーされるのは「未承認国家」。ナゴルノ=カラバフ共和国、沿ドニエステル共和国といった、国際社会からいまだ独立国として承認されていない地域のことで、廃墟とともに星野さんが長く取り組んできたテーマである。

photography

バングラデシュの地べたから

前項「二度と行けないあの店で」でコンニャク・カレーの思い出を書いてくれた梶井照陰(かじい・しょういん)さんは、佐渡島に暮らす真言宗の僧侶であり写真家である。これまで4冊の写真集を発表してきて、この5月に新刊『DIVE TO BANGLADESH』を刊行したばかり。今週末からは刊行記念写真展も開催される。また9月には瀬戸内国際芸術祭2019の秋会期に参加、高見島で瀬戸内の海をテーマとした新作『KIRI』を発表予定。瀬戸内海での撮影行から佐渡島に帰る途中に立ち寄った東京で、お話を聞くことができた。梶井さんのデビュー写真集『NAMI』が出たときのことはよく覚えている。2004年だったが、あのころの数年間、僕は木村伊兵衛写真賞の審査員をしていて、藤原新也、篠山紀信、土田ヒロミ各氏とともに、朝日新聞社の会議室に積み上げられた写真集を何時間も見ていて、そのなかに『NAMI』もあった。

photography

南さんはヘンな眼をしている

これまでずいぶんいろんな写真家の作品を紹介してきたけれど、じっくり語りたくなる写真と、「まあとにかくこれを見てください!」とドサッと写真を並べたくなる写真家がいる。南阿沙美の『MATSUOKA!』は、もう黙ってページをめくるのがいちばんいいんじゃないかと思う写真集で、これは「理解」とかそういうことではなく、写真家の感覚と共振できるかどうか、どこに行くのかわからないまま一緒に走っていきたいかどうか、それだけが好き嫌いの分かれ目になる作品の典型だろう。そして、こういう写真が僕にはいちばん撮れなくて、だから見たいけれど怖くもある。小説家は歳を重ねて円熟していくが、詩人は初心のころがいちばんいいと言われることがある、そんなことも思い出したりした。

photography

Freestyle China 即興中華 網戸のメッシュが散らす命:写真家・仇敏業(チョウ・ミンイエ)(写真:チョウ・ミンイエ/文:吉井忍)

中国に『城市画報(City Zine)』という月刊のカルチャー誌がある。国内最大級のメディア企業「南方報業伝媒集団」を母体としていることもあり、他誌が出版不況を背景に停刊になったりオンラインに移行する中、なんとか耐え抜いて今年20周年を迎えた。個人的には10年以上前に北京のカフェで見つけたのが出会いで、その日は店にある同誌のバックナンバーを夢中になって読み漁った。音楽やアートに本屋さんなど、中国の若者の身近な話題に焦点を当てた誌面が、その頃はまだ珍しかったのだ。以来、新聞スタンドで見つけると買うようにしていたのだが(当時は隔週発行だった)、ある時ページをめくっていたらふと気になる文章を見つけ、切り取ってノートに挟んでいた。その文章を書いたのが、今回お話を伺った広州市在住の写真家、仇敏業(チョウ・ミンイエ)さんだ。

photography

博物学と写真の邂逅

タスマニアの本でもないかとシドニーの書店をネットで探し、ホテルのそばからバスに乗っていると、中心部のハイドパーク脇、古風な建物を通りすぎた。モノクロの動物写真のような展覧会ポスターが貼ってあるのが車窓から見えて、妙に気になったので帰りに寄ってみたら、それがオーストラリア博物館で開催中の『Capturing Nature』展だった。「1857-1895 オーストラリア博物館所蔵の初期科学写真」と副題のついたその展示は、19世紀後半から終わりにかけて、つまり写真技術がガラス乾板からフィルムに移行する直前の時期に、収蔵標本を撮影した最初期の科学記録写真展なのだった。

photography

わたしのからだは花の器

去年9月に東京藝術大学大学美術館で開かれた展覧会「台湾写真表現の今〈Inside / Outside〉」で出会った、台北の若い写真作家・許曉薇(シュウ・ショウウェイ)の『花之器』に衝撃を受けてから、まだ1年も経っていない。今年2月6日号では本メルマガに「Freestyle China 即興中国」を連載中の吉井忍さんに、台北でシュウさんを取材してもらったばかり(「緊縛する私たち」)。そのシュウさんが台北の写真ギャラリーで、初の個展を開くという。来月には大阪で、そして来年には東京茅場町のギャラリーKKAGで僕が担当する連続企画「都築響一の眼」でも登場していただく予定なので、その前にどうしても見ておきたくて、2泊3日で慌ただしく台北に行ってきた。ちょうどそのころ吉井さんも台北を訪れる予定があるというので、またもお願いして、さらにじっくりお話を伺ってもらうことに。

photography

それぞれの香港愛

香港はいったいどうなるんだろう・・・・・・と上海で考えた。6月のデモが200万人、きょう(8月19日)が主催者発表で170万人、と聞いてもピンと来ないかもしれないけれど、香港の人口は700万人ちょっと。実に全香港人の4人にひとりがデモに参加したわけだ。ちなみに東京の人口は1千万人弱なので、250万人が街に繰り出すって・・・・・・想像できます? そういう香港のこれからはだれにもわからないけれど、とりあえず僕らにできることは「香港を忘れないこと」だろう。騒乱の香港とともに、「いつもの香港」を見続けることだって大切なはずだ。

photography

ニューヨークが「ほかのどこにもない場所」だったころ

マンハッタン、ソーホーのすぐ北側、いまは「ノーホー(NoHo)と呼ばれるエリアに、「ダッシュウッド・ブックス」という小さな写真集専門書店がある。気をつけていないと通り過ぎてしまうような外観だが、店内には丹念にセレクトされた新刊・古書の写真集数千冊がストックされているほか、出版も手がけていて、日本人写真家でも荒木経惟の初期作品集や、今年は橋口譲二が1982年に発表した記念碑的な『俺たち、どこにもいられない』に、奈良美智のエッセイを添えて甦らせた『We Have No Place to Be 1980-1982』もリリースするなど、かなりエッジのきいた本づくりを続けている。編集者のひとりに日本人女性がいることもあってダッシュウッドと数年前に知り合い、それから新刊案内のメールが届くようになったのだが、2~3ヶ月前だろうか、『Paige Powell』という箱入り豪華写真集の新刊お知らせを受け取って、エエーッと思わず声が出た。

photography

ペイジ・パウエル「ビューラ・ランド」展、開幕!

先々週号「ニューヨークが「ほかのどこにもない場所」だったころ」で特集したペイジ・パウエルの写真展「BEULAH LAND」が、先週末にドーバー ストリート マーケット銀座で開幕した。ドーバー ストリート マーケットの1階には「エレファントルーム」と呼ばれる小部屋がある。中央にイギリスの立体作家ステファニー・グエールによる巨大ゾウが鎮座するガラスの空間が、今回の展示室。ゾウは半透明スクリーンで囲い込まれ、壁面すべてと床面に約3,000枚のプリントを貼り込められて、なんだか80年代に直結するタイムカプセルに飛び込んだ気分にさせられた。壁面のあちこちには無料のポストカードが仕込まれていて、好きなものを持って帰れるようになっている。

photography

失われた京都を求めて

「ニュイ・ブランシュ」は毎年10月初めの週末にパリで開催される「徹夜のアート・イベント」。こういうのはほんとうにパリが羨ましいところだよなあ・・・・・・と思っていたら、パリと姉妹都市である京都でも「ニュイ・ブランシュ京都」が京都市とアンスティチュ・フランセ関西(昔は「日仏学院」でしたね)が共同開催されるようになって、今年は10月5日の土曜夕方から、京都市各所で開催される。その関連企画のひとつとして、なんと二条城で開催されるのが甲斐扶佐義初回顧展『京都詩情』。このメルマガでも何度か登場している甲斐さんは元「ほんやら洞」店主、いまは木屋町でいちばん汚いとされる(誉めてるつもり!)「Bar八文字屋」の店主であります。

photography

死体が見た夢 ―― 東大阪シタイラボを訪ねて

むかしから落語家や芸人、変人文化人などが「生前葬」を催す例は珍しくない。そういう、半分シャレとしての生前葬は自分よりも家族や友人知人など、むしろ他人のために開くといってもいいかと思うが、完全に自分ひとりのための生前葬を体験させてくれる場が大阪にある。今年2月27日号「ラブドールが見た夢」で特集した東大阪の奇妙な写真撮影サービス「人間ラブドール製造所」を覚えていらっしゃるだろうか。「人間をラブドールに仕立てる」ことのもう一歩先にある、さらなる「逆転変身」の取り組みとして、この9月から本格始動したのが「シタイラボ」。~~したい(want to do)でも、肢体でも姿態でもなく、死体のラボ。自分が望む「こんなふうに死にたい」という状況・場面を再現し、「擬似の死」として体験してもらうという、人間ラブドール化を上回るユニークで奇妙な写真撮影サービスなのだ。

photography

いまそこにいるイヴのために

「ラブドールの写真集をつくってるんです」と言われて一瞬、またかという気持ちになった。先々週、馬喰横山町KKAGで開催された石井陽子さんの写真展『鹿の惑星』トーク会場でのこと。話しかけてくれた青年はいかにも手づくりっぽい、薄い写真集を取り出してみせた。「SAORI」とタイトルがついているのは、オリエント工業の一番人気モデル「沙織」のことだろう。正直言ってあまり期待しないままページをめくってみると、そこにはめったに見られないラブドールの写真が載っていた。SAORIと名づけられてはいるけれど、この写真集の主人公はラブドールではなくて、ラブドールを愛するひとりの中年男なのだった。人造美女ではなくて、ラブドールと人間――サオリとナカジマさん――が交わした愛の記録が、写真と文章でつづられているのだった。

photography

黄金の町の「幸子」の幸はどこにある(写真・構成:兵頭喜貴)

本メルマガではもうおなじみ、9月25日号では「ラブドール誘拐事件」の顛末も特集した八潮秘宝館・館主の兵頭喜貴氏。その兵頭くんから「黄金町にすごいギャラリーができたのでメルマガでやってください! 俺が書きますから!」と連絡があり、「へ~、どんなところ?」とか言ってるうちに、いきなり写真と文章のセットが送られてきた。あれほどのマニアを、これほど興奮させるとはいったい・・・・・・。

photography

無限界の浜辺にて――山本昌男「手中一滴」展

「うちとしては異例の入場者数でした!」というロバート・フランク展を終えたばかりの清里フォトアートミュージアムで、山本昌男「手中一滴」展が始まっている。写真好きでロバート・フランクを知らないひとはいないだろうが、山本昌男という名前に頷けるひとがどれくらいいるだろうか。展覧会のお知らせをもらうまで僕も不勉強でよく知らず、チラシに載っている写真を見て「知られざる物故作家の発見か」と思ったら、なんと1歳違いとはいえ年下の現役写真家なのだった・・・・・・涙。美術館のスタッフによれば、館長の細江英公さんも「こんな昔の人、よく見つけてきたねえ」と感心したそうなので、その年代詐称というと変だけど、時代感覚の超越ぶりはかなりのものである。

photography

Freestyle China 即興中国 存在することの、一抹の不安――写真家・張克純インタビュー(文:吉井忍 写真[作品]:張克純)

先日訪ねた寧波の写真専門ライブラリー「Jiazazhi」で写真集を見せていただいている時、オーナーの言由さんから「これは黄河の流域を撮ったやつ」と手渡された一冊があった。よくある「われわれの文化を育んだ偉大なる河」を表現した風景写真かな……と思いつつページをめくると、予想とは違った世界が広がっていた。黄河ももちろん写ってはいるが、面白かったのはどの作品にも写り込んでいる人々の姿だ。荒廃しながらもまだ圧倒的なパワーを持つ中国の自然と、その中でどうしようもない自身の小ささを受け入れながら弾け散る人々の生命。この『北流活活(The Yellow River)』は四川省成都市在住の写真家・張克純(ジャンクーチュン)さんの作品集だ。

photography

失われた築地の磁場

築地の魚市場が豊洲に移転して1年が経った(2018年10月6日に営業終了)。江戸時代から日本橋の川べりにあった魚市場が(だから「魚河岸」)、関東大震災によって築地に移転したのが1923(大正12)年。1935年に現在の旧築地市場に施設が完成・稼動を始めたので、2018年まで80年間以上にわたって日本最大の取引高を誇る卸売市場として君臨してきたわけだ。これまで「場内」と呼ばれてきた業者間の競りや相対売の機能は豊洲に移ったわけだが、「場外」の店舗や飲食店は観光地としていまも賑わっているので、築地市場がまるごと消滅したわけではないけれど、やはり2018年までの「築地」とはもうまったくの別物だ。

photography

私たちは消された展 2020

2019年2月6日号「消され者たちの歌」で紹介した『私たちは消された展』と、主宰の写真家・酒井よし彦さん。神保町のギャラリーで開かれた展覧会は、たった1週間の会期に900人もの観客が訪れたという。『私たちは消された展』はFacebook、InstagramなどのSNSに、性的な内容が「ガイドラインに反する」とされて、アカウントを凍結・削除・警告されてしまった表現者たちが集まって開いたグループ展。来場者は展示を撮影して「#私たちは消された」のハッシュタグをつけてSNSへの投稿を要請(強制?笑)され、それによって来場者までもが投稿削除されるという……なかなかに刺激的な観客参加型展覧会だった。予想をはるかに超える反響を受けて、2月3日からスタートしたのが『私たちは消された展 2020』。前回を超える16名の作家たちが参加して、より挑発的な喧嘩上等展覧会になっているはずだ。

photography

都築響一の眼 vol.3『許曉薇写真展 花之器』

東京馬喰町の写真専門アートギャラリーKKAGで連続開催している「都築響一の眼」。3回目となる「許曉薇(シュウ・ショウウェイ)写真展『花之器』The Vessel That Blossoms」が3月18日からスタートする。台湾の写真家・シュウ・ショウウェイについては2019年2月6日号「緊縛する私たち(文:吉井忍)や、去年夏に台北で開かれた展覧会リポート「わたしのからだは花の器」でも紹介してきた。2018年9月に東京藝術大学大学美術館で開かれた展覧会「台湾写真表現の今〈Inside / Outside〉」で出会ったのがきっかけで、去年は大阪でも展示があったが、東京での本格的な個展はこれが初めてになる。

photography

隙ある風景 2019 BEST50(写真・文:ケイタタ)

みなさまご無沙汰しております。昨年は念願の写真集を出版して、隙ある風景としても節目の年となりました。写真集の販売を通して「いつも記事楽しみにしてたよ」とか「ケイタタっていう名前を見て、うちの子の名前をケイタと名付けたんです」(←これ、まじ!)と言われまして、あ、がんばらなきゃ!と思いましたよね。というわけで、2019年のBEST50を選んでみました。もう2020年が4分の1ほど過ぎてしまいましたが、そこは大目に見ていただいて、いってみましょう。

photography

オカダキサラと2020年の日常写真

2015年12月16日号「日々、常に――オカダキサラの日常写真」で紹介したスナップ・フォトグラファー、オカダキサラの3年ぶりになる個展が、「許曉薇(シュウ・ショウウェイ) 花之器」に続いて馬喰町KKAGで4月8日からスタートする。ストリート・スナップといえば富士フイルム+鈴木達朗のCMが大炎上、公開後数時間で削除されるという情けない事件があったばかり。僕が写真を好きになったころは「キャンディド・フォト」なんて便利な言葉があったものだが、「出会い頭に勝手に撮る」という行為は、いまやなかなか難しい時代になってきた。僕自身も無許可撮影になってしまうことが少なくないので、今回の炎上は他人事ではない。相手が嫌がってるのに無言で逃げるというのはナシでしょ、というのが素直な感想だが、このジャンルにはニューヨークの悪名高いスナップシューター、ブルース・ギルデン(Bruce Gilden)という先人がいるので、イラつきたいひとは検索してみてください。

photography

地下鉄日記――東京砂漠の片隅で

『雲隠れ温泉行』という、つげ義春の世界が写真で21世紀に甦ったような写真集を2015年6月10日号で紹介した(「湯けむりの彼岸に」)。作者の村上仁一(まさかず)は月刊誌『日本カメラ』の編集者として働きながら、写真作家としても長く活動を続けてきた。『雲隠れ温泉行』を刊行したroshin booksは、このメルマガでも幾度か紹介した、斉藤篤という写真好きの青年が別の仕事で生計を立てながら、理想の写真集を世に出したいとひとりで始めたマイクロパブリッシャーである。そのroshin booksからこのほど村上さんの2冊目になる作品集『地下鉄日記』が刊行される(4月14日リリース)。

photography

フロントステップス・プロジェクト 玄関先でつながる世界

日本以外の多くの国が、市民に自宅に留まるようほぼ強制しているという、ほんの少し前まではサイエンスフィクションの世界でしかあり得なかった事態が現実化している現在。たくさんのひとたち、家族たちが孤立に物質的にも、精神的にも苦しむなかで、こころのつながりだけでもどうにかして保とうとする試みが世界中で行われている。決まった時間にバルコニーに出て、みんなで拍手したり歌をうたったりとか。ボストン郊外の町ニーダムに住む写真家キャラ・スーリーと、友人のクリスティン・コリンズが始めたのが「ザ・フロントステップス・プロジェクト」という素敵にアメリカ的な企画だった。

photography

ヤングポートフォリオ誌上展1

新型コロナウィルス感染防止のために、全国各地の美術館で展覧会の延期や中止が続いている。先月告知に書いたとおり、メルマガではおなじみ清里のフォトアートミュージアムでも、恒例の新人作家展「2019年度 ヤング・ポートフォリオ」が3月20日から始まる予定が開催できないまま休館が続いている。世界各地から35歳以下の写真家が応募し、選考委員が気に入った作者のプリントを、委員が選んだだけ買い上げて収蔵!という、世界でも稀に見る太っ腹な新人写真賞。今回は東欧、アジア全域から日本まで、ミュージアムによって購入された136点のプリントを一挙公開という意欲的な展示であり、2019年度の選考委員は川田喜久治、細江英公館長と僕の3人が務めた。

photography

ヤングポートフォリオ誌上展2

新型コロナウィルス感染防止のために休館状態が続いている、清里のフォトアートミュージアムで開催予定だった新人作家展「2019年度 ヤング・ポートフォリオ」。世界各地から35歳以下の写真家が応募し、選考委員が気に入った作者のプリントを、委員が選んだだけ買い上げて収蔵!という、世界でも稀に見る太っ腹な新人写真賞。今回は東欧、アジア全域から日本まで22名、計136点のプリントを川田喜久治、細江英公館長と僕の3人が選考、ミュージアムが購入することになった。2019年4月15日~5月15日の応募期間に寄せられた応募者総数152人、応募総点数3848点という大量の作品のうちから、選ばれた作家全員を紹介する誌上展。先週に続く後編では、選考会のあとに行われた委員3人による座談会と、先週紹介できなかった9名の作家をまとめてご覧いただく。

photography

もの言わぬ街から

休館を余儀なくされている美術館の興味深い企画展を誌上で紹介するシリーズ、というわけでもないけれど毎週お送りしている特集、今週は埼玉県東松山の「原爆の図 丸木美術館」で2月22日に始まったものの、新型コロナウィルス感染防止のために4月9日から臨時休館、残念ながらそのまま閉幕してしまった「砂守勝巳写真展 黙示する風景」を紹介させてもらいたい。 「黙示」とは文字どおり暗黙のうちに示される真理だが、「黙示の風景」とはいったいどんな風景が、どんな真理を示しているのだろうか。そもそも砂守勝巳とは、どんな写真家なのだろうか。

photography

我的香港 (写真・文 ERIC)

ERIC(エリック)という写真家をご存じだろうか。1976年香港生まれ、97年に来日してから写真を学び、道行くひとに大光量のフラッシュを浴びせて一瞬の表情を切り取る、独特のスタイルで知られるストリート・フォトグラファーだ。最初に彼の写真を知ったのは、僕が木村伊兵衛写真賞の審査員をしていたころだったので、東京を拠点にしたERICの活動もずいぶん長いことになる。そのERICがいまになって故郷の香港に目を向け、通うようになった。2014年の雨傘革命をきっかけに、いつものスタイルのストリート・スナップ、極小空間で暮らす人々、スーパーリッチ・・・・・・無限の差異を内包しながら、ひとつの巨大な生命体のようにうごめく香港という希有な都市に、彼なりの歩幅で飛び込んでいったのだった。昨年初夏から始まったデモの報道に接して、いてもたってもいられず東京との往復を繰り返した成果は、昨年末に緊急出版された写真集『WE LOVE HONG KONG』(赤々舎刊)に結実したが、ご承知のようにいま重大な局面を迎えている香港を、いまだからこそERICという眼を通して眺め直してみたくて、「我的香港」=マイ・プライベート・ホンコンのような短期集中連載をお願いした。

photography

我的香港 Vol.002 香港の住宅事情 (写真・文:ERIC)

2014年の秋に香港で起きた、雨傘革命。僕は、それをきっかけに、自分が生まれた香港を撮ってみたいと思うようになっていた。 ちょうどその少し前から、僕は実家に泊まることに居心地の悪さを感じていた。父と母が暮らすその家に泊まると、早朝、母が決まって寝ている僕を起こしにくる。 「飲茶に行くよ」 「あぁ?(またか……)」 香港では、昔から朝ご飯を外で食べる習慣がある。軽食メニューが豊富な喫茶店のような店<冰室>(ビンサッ)に行く人も多いけれど、僕の家では昔から家族で出かける馴染みの茶樓(飲茶をするレストラン)があって、物心ついた頃から毎朝のようにそこへ行っていた。

photography

我的香港 Vol.003 Wさんの肖像画 (写真・文:ERIC)

雨傘革命の撮影に一旦区切りをつけ、僕は一度、香港から東京に戻った。その3週間後の2014年11月、再びそのデモを撮影するために香港を訪れた僕は、友人であるジョン君の家に、また泊まらせてもらうことになった。 彼の家に行くと、前回訪れた時に彼が描いていた、Wさんの絵が完成していた。ジョン君がWさんを描いたその作品は、僕が知るいわゆる肖像画とはまるで違っていた。 「わっ! 何これ 笑」 青い空に光る無数の星と、宙に浮かぶ3つの惑星。輪がかかったその惑星の上には、それぞれ、ランボルギーニ、ネコ、チーターが乗っている。そして、真ん中に大きく描かれるのは、赤い水着とハイヒール姿で、プロペラ機に微笑みながら寝そべる、長い黒髪の女性。そう、Wさんだ。下には、チャイナドレスやスリッパの柄に描かれるなど、昔から香港の人たちに愛されてきた紅色の牡丹の花が咲き乱れている。

photography

我的香港 Vol.004 香港空撮 (写真・文:ERIC)

空から香港を撮影してみたい、という僕に、香港でヘリコプターの操縦を学んでいるWさんが紹介してくれたのは、Jさんという男性だった。Jさんは既にパイロットライセンスを持っていて、ヘリさえあれば空を飛ぶことができる。Wさんは、操縦士免許を取得するための教習を受けている香港ヘリ協会で、彼と知り合ったらしい。Jさんは、某有名ファストファッションブランドのベビー商品を生産する会社を経営する社長。僕と同じ年齢だけれど、香港の富裕層に属するセレブな人である。

photography

そこにあるコロナ

写真家・初沢亜利(はつざわ・あり)を初めて紹介したのは2013年1月23日号「隣人。―― 北朝鮮への旅」だった。 「緊急出版」という煽り文句はよく使われるが、これはそうとう緊急だなとまず驚かされたのが、初沢さんの新作写真集『東京、コロナ禍』。2月下旬から7月初めにかけて東京の街を歩きまわり撮影したコロナ禍の東京風景を142点、時系列に並べた写真集で、書店の店頭に並ぶのが今月20日ごろというスピード感。今回のコロナ禍を撮影した自費出版写真集やZINEのようなものは、うちにも届きだしているが、一般の商業出版ではこの写真集がたぶん初めての「コロナと東京の記録」ではないだろうか。

photography

「イルマタル」――岡部桃がいるところ

あの「まんだらけ」から写真集が出ると聞いて、瞬間的に思い出したのは2001年に出版されたカリスマ・コスプレ店員「声」ちゃんの緊縛写真集『人間時計』(本人の陰毛1本付き!)だったが、そういうのではなくて今回は岡部桃の作品集『ILMATAR』だった。薄くて軽い本ばかりが書店に並ぶなか、これはサイズが32.5X25.7センチ、革装ハードカバー、限定550部というずっしりヘヴィな作品集である。 岡部桃は東京に暮らす写真家だけど、日本の写真ファンにどれくらい知られているだろう。2013年と14年に出版された2冊の写真集は、いずれもニューヨークの出版社によるものだし、部数も少なかったから、ごく一部の幸運な読者しか手に取ることはできなかったはず。専門家の評価は高いけれど公式webサイトもなければ、いまネット上で読めるインタビューも英語版DAZEDの記事があるくらい。ミステリアスという言葉が適当かわからないけれど、その作風と同じくらい、活動のスタイルもきわめてパーソナルな作家であることは間違いない。

photography

ハッテンバの暗闇ドラマ ――山田秀樹写真展『映画館』

新宿御苑まわりに写真専門ギャラリーが集まっているのは、写真ファンならご存じかと思うが、ギャラリーごとに微妙なテイストのちがいがあって、瀬戸正人さんらが運営するPLACE Mではたまに、すごく変わった、ほぼ無名の写真家たちの展示が、しれっと紛れ込んでいる。基本1週間の展示なのでほとんど見逃してしまうが、8月30日(今週日曜)まで開催中の山田秀樹写真展『映画館』は、「都築さん絶対好きだから」と教えられて、今週号のメルマガに間に合うように急いで行ってきた。 成人映画館は最初から専門館だったところと、一般映画館が集客難で成人映画に鞍替えしたところがあるので、最盛期に何館あったかはよくわからないが、日本全国で数百館はあったはず。それがいまでは40数館を残すのみである。

photography

死者の反撃 ―― 事件写真家エンリケ・メティニデスをめぐって

慎重に再起動しつつあるニューヨーク在住の小説家バリー・ユアグローから連絡が来た――「僕らの大好きなメティニデスのこと書いたよ」。送られてきたリンクはイギリスの新聞オブザーバーのウェブ版で、「メキシコのウィージー」とも呼ばれた伝説の事件写真家エンリケ・メティニデスの活動と近況を伝える記事だった。ストリート・フードからルチャまでメキシコのポップ・カルチャーが大好きなバリーにとって、メティニデスの写真はただ衝撃的という以上の、特別な意味を持つものらしい。 僕がメティニデスのことを知ったのはまったく偶然で、2003年にロンドンのフォトグラファーズ・ギャラリーで『着倒れ方丈記/Happy Victims』の展覧会を開いたとき、同じ会場でメティニデスの個展も開催されていて、とてつもなくドラマティックな写真にいきなり魅了されてしまったのだった。

photography

我的香港 Vol. 005 我的親戚 (写真・文:ERIC)

今年の6月初め、この連載が始まると同時に、僕の父方の祖母が亡くなった。95歳だった。“僕は香港で生まれ、香港で育った、香港人である”と、連載の初めに書いたけれど、僕の両親は共に、元々は中国から香港にやってきた中国人である。彼らの親、つまり、僕の祖父母も中国の人。そう、僕には中国人の血が流れている。もしも生まれ育った場所が香港ではなく大陸(香港の人は中国を大陸<タイロッ>と呼ぶ)だったなら、僕も中国人と呼ばれることになっていただろう。 香港は、様々な意味で特別な場所だ。僕が生まれた時、そこはまだイギリスの植民地だった。僕が香港を離れ、日本へやってきた1997年7月に、香港は中国に返還された。けれど、香港人にとってこの地は、“香港”以外のどこでもない。

photography

鴨川べりの甲斐さん

ロードサイダーズではもうおなじみ、京都の公式ストリート・フォトグラファー甲斐扶佐義さん。9月9日配信号で告知したとおり、ただいま京都出町商店街周辺と、京都駅ビル内で「青空写真展」を開催中。青空、なのでもちろん常時オープン。常時無料。展示壁面の前を通りかかった地元のひとたちが、「自分も写ってるかも!」みたいに興味深く覗き込んでいる写真が甲斐さんのFacebookにたくさんアップされていて、そういう街とのつながりかたがすごく羨ましい。 出町商店街は初めて京都に住んだときにいちばん近かった商店街で、自転車でほぼ毎日通っていた場所だ。行列の絶えない和菓子屋とかもありながら、観光一色に染まらない、ローカルな空気感をいつも保ってきた、僕にとっては京都でいちばん大切な商店街でもある。 その出町を舞台に甲斐さんが大々的な写真展を開催するというので、連日の取材攻勢のあいまに「なんか書いてください!」とお願いしたら、さっそく出町と、甲斐さんが長く店主をつとめた喫茶店「ほんやら洞」の思い出を書いて送ってくれた。東京ともまた微妙に異なる、70年代の京都に特有だった、あの空気感をエネルギッシュな文章から感じ取っていただけたらと願う。

photography

すぐそこにある汚部屋と台湾 『Hoarders』黄郁修インタビュー (写真:黄郁修 文:吉井忍)

コロナのために延期となっていた「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭(KG)』が現在、京都市内で開催されている。今年で第8回目を迎え、会期は10月18日まで。新人写真家やキュレーターの発掘を目指した公募型アートフェスティバル「KG+」も同時開催されているのだが、ここからさらに審査をくぐり抜けた10組を展示するプログラム「KG+SELECT」があり、都築編集長によると、なんと台湾の”汚部屋”シリーズ『Hoarders』が選出されているという! これは行かなくては。 Hoarders(ホーダーズ)とは耳慣れない響きだが、実は我々にも身近な言葉で「物を過剰に溜め込む部屋で暮らす人たち」を指す。hoardは「貯蔵する」の意味、いわゆる汚部屋のような状態になるまで物を溜め込んでしまう行為はhoardingと呼ばれる。そしてこの『Hoarders』シリーズは、若き写真家・黄郁修(ファン・ユウシュウ)さんが、台湾各地を巡って見つけた汚部屋を撮影した作品だ。つい最近まで京都に住んでおられたが、現在は台湾に帰省されているとのことでzoomを通じて取材をお願いした。

photography

工藤正市の奇跡

ずいぶんたくさんの写真を日常見ていて、うまいとか、かっこいいとか思うことはよくあるけれど、こころ揺さぶられる出会いというのはなかなかない。 いま、インスタグラムを中心に共有の輪が静かに、世界中に広まっている工藤正市という写真家をご存じだろうか。1950年代にアマチュア・カメラマンとして積極的に活動したあと、ぱったりと作品発表を止めてしまい、2014年に亡くなってから家族が膨大なネガの束を発見。スキャンした画像をインスタにアップしたところ、驚くほどの反響を呼ぶようになったという、以前このメルマガでも特集したアメリカのヴィヴィアン・マイヤーやロシアのマーシャ・イヴァシンツォヴァにも通じる「発見の物語」である。

photography

我的香港 Vol. 006 返大陸 (写真・文:ERIC)

僕が香港の人たちに興味を覚え、写真を撮り始めたのは、5年ほど前からのこと。以降、僕は数ヶ月ごとに香港へ足を運び、街の中でスナップを撮り続けてきた。特に、昨年の6月から今年1月末の旧正月を迎えた頃までは、デモの撮影をするため、毎月のように香港を訪れていた。けれどその春節の時を最後に、僕はもう半年以上も香港に行けていない。理由は言うまでもなく、新型コロナウィルス流行のため。感染拡大防止策として、香港は日本よりも早い時期に、諸外国からの来港者の入境を禁止した。 僕がこんなにも長い間、香港に帰れないなんて初めてのことだ。デモはどうなっているのか、デモに参加していた若い子たちはどうしているのか、コロナ禍にある香港の街はどうなっているのかーー。SNSの発信やテレビニュースの報道からではなく、僕は今の香港に自分の足で立ち、自分の目でその事態を確かめたかった。

photography

ネオン管の抒情

アメリカの田舎のハイウェイを夜走っていたら、真っ暗な空にオレンジ色の巨大なネオン十字架が突然あらわれた。タイの村はずれにあるお寺の眩しい境内から本堂に入ってみたら、暗いなかに座った仏様を何色ものネオン光背が照らしていた。LEDがない時代の単なる照明器具なのに、ネオン管というものになにか神秘的な魅力を感じてしまうひとって、少なくないのではないか。 今年7月に大阪、9月下旬から10月にかけて銀座のニコンサロンで、下川晋平の写真展『Neon Calligraphy』が開かれた。カリグラフィーとは「書」のこと。おもにイランの夜の街を飾るネオン看板を撮影した、珍しいドキュメンタリーだった。

photography

バンコクのリカちゃん (写真:Sasamon (Didi) Amatyakul)

あまりInstagramは活用していないけれど、2年ほど前だろうか、不思議に魅力的な写真をフィードしているアカウントに出会った。「liccachan lover = リカちゃんラヴァー」というユーザー名のとおり、可愛らしい人形を撮影した写真がたくさん上がっているアカウントだった。 人形というと、アニメから派生したセクシーなフィギュアだったり、ハンス・ベルメールの球体関節人形的な耽美系だったりが僕の身近には多いけれど・・・・・・リカちゃんラヴァーの人形写真はそういうものとはぜんぜん違っていた。ただのコレクション自慢写真ではないし、かといって耽美系にありがちな闇/病みを匂わせる偏執も見えない。ローリー・シモンズのような現代美術系でもない。リカちゃんというくらいなのでほとんどが女の子人形だし、そこに官能性はあるけれど、ひねくれたエロスはない。「ガーリー」という言葉が当てはまるかどうかはわからないけれど、すごく真っ直ぐな、ある年齢の女の子だけが持つ強度がある気もする。人形なのに。

photography

我的香港 Vol. 007 逃港 (写真・文:ERIC)

僕は香港で生まれ育った。子どもの頃、学校が夏や冬の長い休みに入ると、僕は中国広東省の小さな町にある親戚の家に預けられた。ひと月ほどそこで過ごし、休みが明ける頃になると、迎えにきた父と母とともに香港へ帰る。 大陸(=中国)に行くことやそこでの生活、文化や習慣について、僕もまだ幼かった頃は特に何も感じていなかった。けれど、9歳、10歳、11歳……と年を重ねていくごとに、香港と中国の違いを徐々に感じるようになっていった。 自動車ではなくて、自転車に乗るの? 大人が地面に座ってご飯を食べてる! ゲームセンターのゲームの値段がこんなに安いなんて! はじめはただ無邪気に面白いと感じていたその違いに対して、いつからか優越感を抱くようになる。

photography

ハトの国から

2019年06月12日配信号「南さんはヘンな眼をしている」で特集した写真家・南阿沙美。仕事の同僚だったマツオカさんを撮った『MATSUOKA!』も、偶然友達になったOLを制服姿で撮った『島根のOL』も最高で、いきなり大好きになった。おもしろいけど茶化してるのではなくて、なんだこれと思うけど冷たくなくて。その南さんの写真展「ハトの国」が、かつて嬉野観光秘宝館があった佐賀県嬉野温泉の「おひるね諸島」で12月11日からスタートする。

photography

サバービア・ガーデニング ――前川光平「yard」を見て

去年と一昨年の2回、清里フォトアートミュージアムが主催する国際公募展「ヤング・ポートフォリオ」の審査員を務めたことは以前にもメルマガで書いた。現代美術的なアプローチの作品から社会派のドキュメンタリーまで、さまざまなスタイルで写真に取り組む若きフォトグラファーたちのなかで、いっぷう変わった数十枚のプリントに「ん!?」となった。 担当スタッフから詳細を聞くまでもなく、あきらかに日本の、それも伝統美とはまるで対極にある雑然とした庭先。玄関。塀や垣根まわり。そういう、日本のどこにでもありながら、だれも目に留めない光景が延々と現れる。

photography

モルドバの土に頬をつけて

2020年のヨーロッパの写真界でいちばん話題になったひとりにザハリア・クズニアがいる。しかしつい最近まで、どんな写真通でも彼の名前を知るひとはいなかったはずだ。なぜなら彼もまた「発見」された写真家だったから。本メルマガでは2015年にニューヨークのヴィヴィアン・マイヤー、2018年にサンクトペテルブルクのマーシャ・イヴァシインツォヴァ(リンク張る)、さらには2020年の青森の工藤正市と、死後発見されたアマチュア写真家を記事にしてきた(新聞社の写真部にいた工藤さんは正確にはアマチュアとは言えないが)。ザハリア・クズニアは彼らに続く、またも奇跡の発見物語である。

photography

我的香港 Vol.008 雲南 (写真・文:ERIC)

外国にいる日本人に向かって質問をする。 「あなたの故郷はどこ?」 おそらくほとんどの人は、躊躇うことなく「日本」と答えるだろう。「母国は?」という問いに対しても答えは同じである。日本人の大多数は、日本人の先祖をもち、祖父母も両親も自分も日本で生まれ、日本で育つ。 僕は香港で生まれ、香港で育った。それならあなたの故郷は香港でしょう? 大抵の日本人は僕にそう聞いてくるし、故郷=生まれ育った土地、と定義するなら、間違いなく僕のそれは香港ということになる。けれど昔から、僕はそのことに何か釈然としないものを感じていた。 僕の両親は、ともに中国大陸の出身である。広東省の小さな町に育ち、年頃になって出会った二人はやがて恋人同士となり、結婚を目前にして密入国という形で香港へ渡った。そこで生まれたのが、僕、というわけである。

photography

イッツ・ア・スモールワールド・・・・・・世界はひとつなのか